「良弁僧正1250年御遠忌慶賛遠征記 #2-1」のつづきです。

秘仏・十一面観音を本尊とする東大寺二月堂がなぜ「二月堂」と呼ばれるかというと、「修二会(しゅにえ)」が行われるお堂だから。現在は3月1日から2週間行われている修二会ですが、かつては旧暦2月1日から行われていたそうです。

なんとなく、「二月堂の舞台から松明の火の粉を飛ばす行事」というイメージが強いかもしれませんが、本質はそこにあるのではなく、お堂の中で2週間にわたって連日連夜行われる法会「十一面悔過法要」にあります。

なんとなく、「二月堂の舞台から松明の火の粉を飛ばす行事」というイメージが強いかもしれませんが、本質はそこにあるのではなく、お堂の中で2週間にわたって連日連夜行われる法会「十一面悔過法要」にあります。

大仏開眼の725年から一度も絶やすことなく、兵火 で大仏殿や大仏が灰燼に帰した

で大仏殿や大仏が灰燼に帰した (南都焼き討ち:1181年、永禄の変:1567年)直後も、大阪の空襲(1945年3月13-14日)に向かうB29の編隊が上空を飛んでいったときも行われ、今年も1276回目の法要が行われたそうな。

(南都焼き討ち:1181年、永禄の変:1567年)直後も、大阪の空襲(1945年3月13-14日)に向かうB29の編隊が上空を飛んでいったときも行われ、今年も1276回目の法要が行われたそうな。

法要と聞くと、お坊さんがお経を唱えるだけ…と思いがちですが、2021年にNHKで放送された「千三百年祈り続ける ~お水取り・東大寺修二会~」(私は4K版を録画 )を視ると、木沓(差懸:さしかけ)を履いた11人のお坊さん(練行衆)がドタバタ

)を視ると、木沓(差懸:さしかけ)を履いた11人のお坊さん(練行衆)がドタバタ とお堂の中を走り回る

とお堂の中を走り回る は、見事なハーモニーの声明(しょうみょう)を聴かせるは、火の粉を飛び散らして松明を振り回すは(木造の国宝建築物の中

は、見事なハーモニーの声明(しょうみょう)を聴かせるは、火の粉を飛び散らして松明を振り回すは(木造の国宝建築物の中 )、お坊さんは飛び上がって床に自分の体を叩きつけるは(五体投地)、コンテンポラリーなお祈りを捧げる(「新型コロナ」ということばも登場した)は、全国の神社の神様を勧請するはで、ほとんど「体育会系」の儀式です

)、お坊さんは飛び上がって床に自分の体を叩きつけるは(五体投地)、コンテンポラリーなお祈りを捧げる(「新型コロナ」ということばも登場した)は、全国の神社の神様を勧請するはで、ほとんど「体育会系」の儀式です

お坊さん個人の修行のようでもありますが、そうではなく、お坊さんが人々に成り代わって、日常に犯しているさまざまな過ちを懺悔し、天災や疫病や反乱を取り除いて、鎮護国家、天下泰安、風雨順時、五穀豊穣、万民快楽など、人々の幸福を願うという、志の高い行事です。

【追記】20年以上前に放送されたNHKハイビジョンスペシャル「東大寺 お水取り~炎の行・修二会のすべて~」の録画を視たら、さだまさしさんが「自分のためだけだったら、こんな行なんてできない。他の人のためだからこそできる」とおっしゃっていました。同感です。(2023/10/30 21:29)

法要の内容については、Wikipediaに詳しく書かれていますので、そちらをご参照ください。

二月堂は内部には入れませんが、私が行った時は、堂内でお坊さんがお勤めの真っ最中で、そのお経を聴きながら、回廊から「下界」を眺めました。

二月堂の南隣りには法華堂(三月堂)があるのですが、珍しく、法華堂の北側の扉が開いていました。

執金剛神立像が公開中ということで、明かり取りのためなんだろうと想像しました。

二月堂の南側の石段を降りてくると、こういう法句が掲げられていました。

仏は笑う。希有の難事を見て笑う。その笑いは人々が困っていればいるだけ 苦しんでいるだけ大声で笑う。困っている人を助けるために笑っているのである。

慈悲の笑いである。

人々は仏の笑いを見て苦悩から抜け出す負けないための笑いである。

と、なんとも深いことが書かれています。

難事に際して笑うことは不謹慎 だと考えるのが普通です。仏さんだって、「気の毒に…

だと考えるのが普通です。仏さんだって、「気の毒に… 」と思っているだろうところを、敢えて笑って、しゃがみ込んでしまった人たちの背中を押してくれる、という意味なのだろうと解釈しました。

」と思っているだろうところを、敢えて笑って、しゃがみ込んでしまった人たちの背中を押してくれる、という意味なのだろうと解釈しました。

でも、困ったり苦しんでいる人たちの前で大声で笑うのは、仏さんだけに許される特権だと思います

さて、いよいよこの日午前中のメイン 、法華堂の拝観です

、法華堂の拝観です

「MISIA PEACEFUL PARK Dialogue for Inclusion 2023」絡みの奈良遠征と、「東大寺開山良弁僧正1250年御遠忌記念」行われる法華堂の執金剛神立像の特別開扉にタイミングが一致することを知った私は、それこそ欣喜雀躍 しました。秘仏 執金剛神立像が公開されるのは、年に一度、良弁僧正の忌日(旧暦 閏11月16日)にちなんだ12月16日だけなんですから。

しました。秘仏 執金剛神立像が公開されるのは、年に一度、良弁僧正の忌日(旧暦 閏11月16日)にちなんだ12月16日だけなんですから。

私は、予習として、録画してあったNHK「国宝へようこそ 第13集 東大寺」をじっくりと視ました。この番組は「東大寺」にかんする諸々ではなく、もっぱら法華堂の仏さまたちのことに焦点を当てた番組になっていましたから。

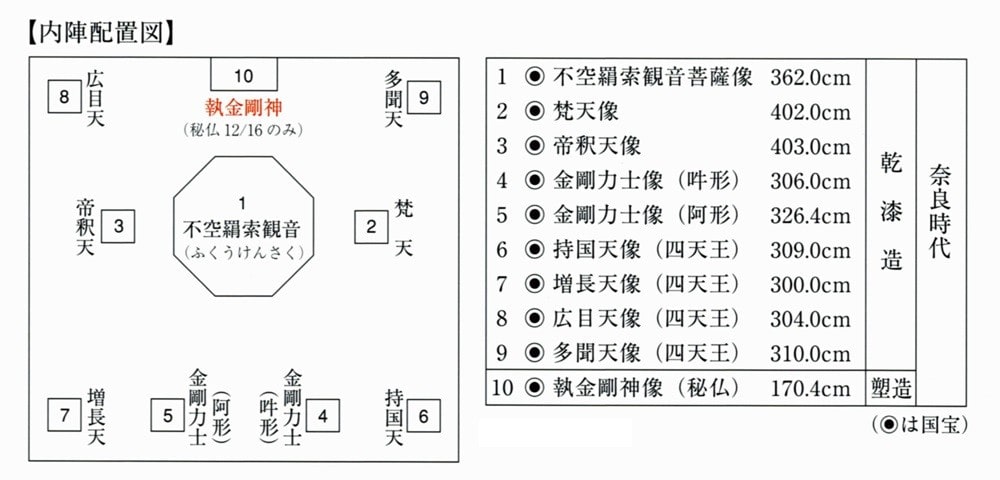

現在の法華堂の「仏さまフォーメーション」は下図のようになっています。

正堂(しょうどう)中央の八角形の須弥壇の上段に御本尊の不空羂索観音、その左右に梵天と帝釈天、その外側の四隅に四天王、増長天と持国天に挟まれるように金剛力士(阿形と吽形)、そして、不空羂索観音の背後の厨子の中で、執金剛神が不空羂索観音とは背中合わせに、法華堂の仏さまたちのなかでは唯一、北を向いて立っているというものです。

NHK「国宝へようこそ 第13集 東大寺」では、番組HPにあるように、「本尊の不空羂索観音(362cm)より脇に立つ梵天(402cm)帝釈天(403cm)の方が大きい」という謎から始まって、須弥壇に残る痕跡から、須弥壇の中段、左右に伝日光・月光菩薩(現在、東大寺ミュージアムで公開中) が梵天・帝釈天として立っていて、四方に戒壇堂の四天王が立っていた可能性が高いという結論を得ていました。

伝日光・月光菩薩像は、東大寺ミュージアムに引っ越すまでは法華堂にいらっしゃって、うちにある「ビジュアルワイド 図説日本史」

伝日光・月光菩薩像は、東大寺ミュージアムに引っ越すまでは法華堂にいらっしゃって、うちにある「ビジュアルワイド 図説日本史」 には、かつての法華堂でのお姿が載っています(Wikipediaにも載ってた

には、かつての法華堂でのお姿が載っています(Wikipediaにも載ってた )。

)。

なお、伝日光菩薩像(207.2cm)・月光菩薩像(204.8cm)の高さは、梵天・帝釈天像の約半分と小柄です。

また、戒壇堂の四天王は、160.5~169.9cmと更に小柄。

そんな予習を経て、2~3度目くらいの法華堂の拝観です。

確かに、梵天・帝釈天像はデカい し、四天王像も金剛力士像もデカくて、堂内に仏さまがひしめいている感じがしました。

し、四天王像も金剛力士像もデカくて、堂内に仏さまがひしめいている感じがしました。

それが、梵天・帝釈天が伝日光・月光菩薩と、四天王も戒壇堂の四天王とそれぞれ入れ替わり 、執金剛神とキャラがかぶる金剛力士がいなくなれば、かなりスッキリするでしょうねぇ。

、執金剛神とキャラがかぶる金剛力士がいなくなれば、かなりスッキリするでしょうねぇ。

そしてそして、秘仏 執金剛神立像とご対面

第一印象は「口が赤い 」

」

存じていましたけれど、1200年以上の年月を経ても、かなり彩色が残っています

そして、腕の血管がはち切れんばかりで、凄い迫力です。

1回 20人くらいが像の前でおじさんの説明を聞くのですが、混雑している感じはありませんでした。説明員のおじさん 曰く「毎年の開扉のときは、3時間待って5分間だけ拝観です」とのこと。

曰く「毎年の開扉のときは、3時間待って5分間だけ拝観です」とのこと。

なお、傍らにタイマー が置かれているのを見つけました。毎年12月16日には冷酷非情

が置かれているのを見つけました。毎年12月16日には冷酷非情 に活躍するのでしょう

に活躍するのでしょう

私はおじさんの説明を聞いたあと、復元彩色 された模刻像をちょっとだけ観て、再び不空羂索観音像率いるユニットを拝観し、もう一度、おじさんの解説を聞き流しながら執金剛立像を拝観したあと(つまり2周して)、法華堂を退出しました。

された模刻像をちょっとだけ観て、再び不空羂索観音像率いるユニットを拝観し、もう一度、おじさんの解説を聞き流しながら執金剛立像を拝観したあと(つまり2周して)、法華堂を退出しました。

いやはや貴重な体験 ができました

ができました

つづき:2023/10/18 良弁僧正1250年御遠忌慶賛遠征記 #2-3

つづき:2023/10/18 良弁僧正1250年御遠忌慶賛遠征記 #2-3