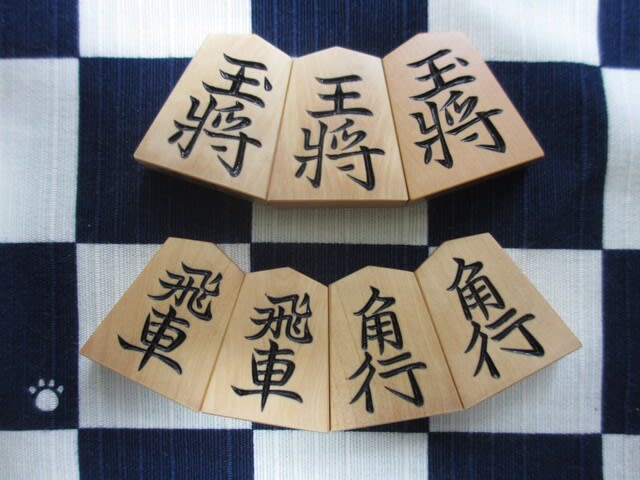

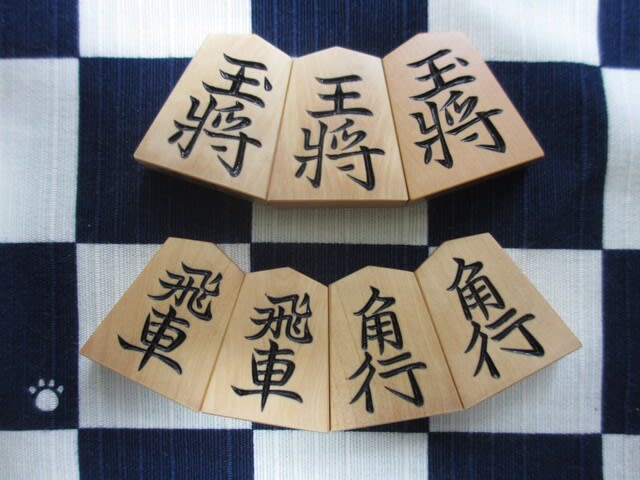

仙佳作天童楷書本黄楊彫駒です。

修復が完了しました。

そのまま再販しても良かったのですが、

駒修復へのご理解に感謝の意を表し、

玉将1枚と余り歩兵1枚を加え、

桐製の平箱も付けました。

オークションに出しましたので、

よろしければご覧ください。

⇒ヤフオク

修復が完了しました。

そのまま再販しても良かったのですが、

駒修復へのご理解に感謝の意を表し、

玉将1枚と余り歩兵1枚を加え、

桐製の平箱も付けました。

オークションに出しましたので、

よろしければご覧ください。

⇒ヤフオク