芸予要塞跡をちょっとだけ離れて、地元の祭りの記事です。

軒先で待機しています。客が買った朝顔を配送する人たちです。

この人出です!コロナ禍でもこの祭りは催行していたのでしょうか?私は4年ぶりの訪問です。

農村で育った私には、2千円が高いのです。朝顔は、田舎ではそこら中に蔓延っています。だから買う気にならないのですが、祭り好きは雰囲気を味わいにやって来ます。「お父さん買ってってよ!」って声を掛けられて、「お前の父親じゃないわい!」と思いながら。

一般的に、祭りは集客と売上を伸ばしたくて金土日に実行しますが、誇り高い江戸の朝顔売りは、毎年7月の6·7·8日に催行します。そこはずっとブレません。

屋台の裏から、新たな鉢植えが搬入されます。コロナ明けで賑わっています。

車道側からも見ます。

ここが「恐れ入り谷の鬼子母神」です。

この中には入りません。高齢者はコロナ9波が怖いです。

さて、言問通りの反対側です。待ちに待った祭りの屋台が並んでいます。

冷やかして歩きます。祭りらしい光景です。

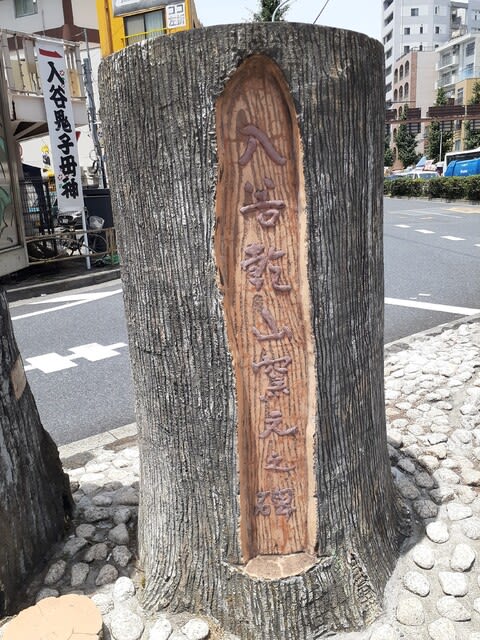

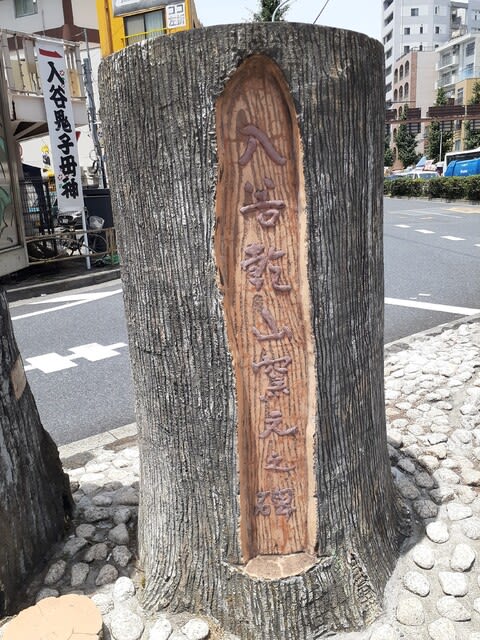

一通り両方の屋台を覗いて祭りを堪能しました。昭和通りとの交差点の歩道にこんな石碑が立っています。

「入谷朝顔発祥之地」です。入谷の朝顔が有名になったのは古くありません。明治になってからです。寺院の鉢植えが始まりと聞いています。その後10数軒の植木屋がそれぞれ500〜600坪の土地で、軒を連ねて作ったとか。今そんな土地はありません。

もう一つは「入谷乾山窯元之碑」です。「いりやけんざん」は、琳派の創始者尾形光琳の弟「尾形乾山」が入谷に窯を開きその作品が「入谷乾山」と呼ばれたものです。

それらの面影は全くありませんが、こうして文化を伝え、祭りを継承しています。東京下町は素敵です。

9日10日は「浅草ほうずき市」です。四万六千日の縁日です。ほうずき市が終わると東京の梅雨が明けると言われています。