昨夜は昨日の昼寝が祟ってなかなか寝付けませんでした。6時半に一旦起きたものの、トイレに行ってそのまま又お布団の中へ。途中で1度目が覚めたもののまた深い眠りへ。

そして再度目覚めた時は10時半

その後、大急ぎで洗濯機を回し、布団を干してと汗だく!

家事をしながらも頭はフル回転!

昨夜読んだ『仏教漢文入門』(伊藤丈著)の参考文献にあった、著者のお薦めの『漢語大字典』、漢文講座で習った、漢字1字より2字の方が意味が安定する、そして更に遡って若い頃市民講座で習った『三国志』と『三国志演義』の文章の相違点などの情報が、頭の中で繋がってきたのです。

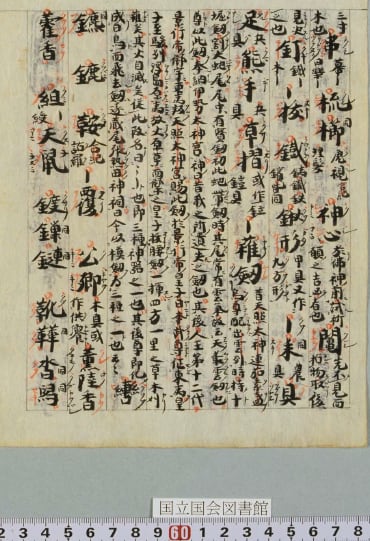

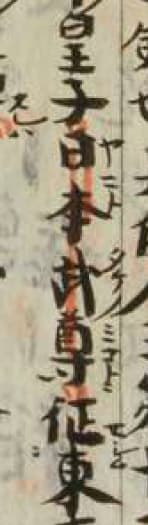

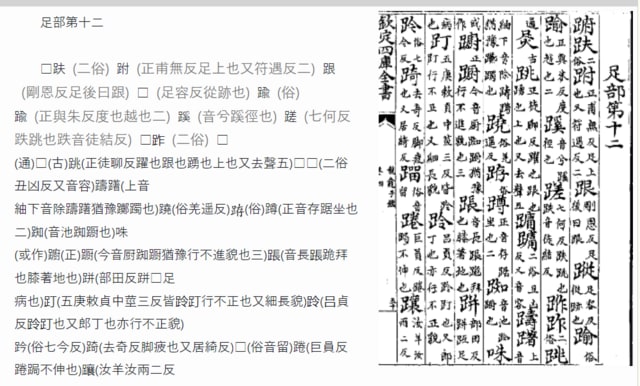

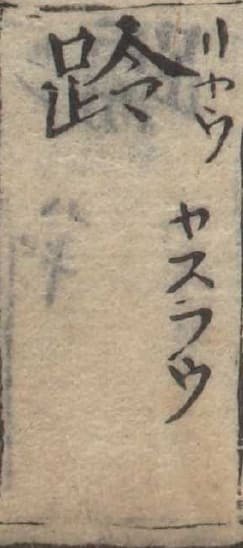

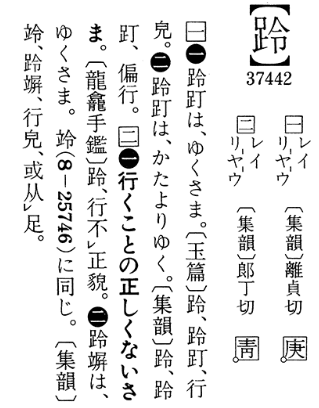

さらに伊藤氏は、仏典漢文を読みこなすには、次の字典がなければなりますまい。として『龍龕手鏡(鑑)』を挙げられ、さらに『漢語大詞典』『漢和大辞典』『説文解字注』『説文通訓定声』、漢語語法・虚詞の字典など多くの辞書を挙げられています。

この『龍龕手鏡(鑑)』は捜韻で提供されており、『漢語大詞典』『漢和大辞典』『説文解字注』『説文通訓定声』などは手元にあります。

今回は、まず『漢語大字典』を見たいのだけれど、國學大師で頁数は記載されているもののリンクが張られていない・・・

他のサイトで見られるところなかったかなぁ~

頭の動きが良いうちに調べ物しなくっちゃね

明日・明後日は予定が入っていて落ち着かないからなるべく今日のうちに。

名人戦の挑戦者だった斎藤慎太郎八段は、対局前に眠れなくて睡眠不足になりがちだとか。かたや聡太君はどんな環境でも熟睡できるそうな

そして再度目覚めた時は10時半

その後、大急ぎで洗濯機を回し、布団を干してと汗だく!

家事をしながらも頭はフル回転!

昨夜読んだ『仏教漢文入門』(伊藤丈著)の参考文献にあった、著者のお薦めの『漢語大字典』、漢文講座で習った、漢字1字より2字の方が意味が安定する、そして更に遡って若い頃市民講座で習った『三国志』と『三国志演義』の文章の相違点などの情報が、頭の中で繋がってきたのです。

さらに伊藤氏は、仏典漢文を読みこなすには、次の字典がなければなりますまい。として『龍龕手鏡(鑑)』を挙げられ、さらに『漢語大詞典』『漢和大辞典』『説文解字注』『説文通訓定声』、漢語語法・虚詞の字典など多くの辞書を挙げられています。

この『龍龕手鏡(鑑)』は捜韻で提供されており、『漢語大詞典』『漢和大辞典』『説文解字注』『説文通訓定声』などは手元にあります。

今回は、まず『漢語大字典』を見たいのだけれど、國學大師で頁数は記載されているもののリンクが張られていない・・・

他のサイトで見られるところなかったかなぁ~

頭の動きが良いうちに調べ物しなくっちゃね

明日・明後日は予定が入っていて落ち着かないからなるべく今日のうちに。

名人戦の挑戦者だった斎藤慎太郎八段は、対局前に眠れなくて睡眠不足になりがちだとか。かたや聡太君はどんな環境でも熟睡できるそうな