事前の下調べで『中国蔵書印提要』(日本書誌学大系 93 2006年)が蔵書印の集録数が多そうだと分り、M大學にあるとわかったからです。

わざわざ行ったわけではなく、有楽町に出かける用事があったのでこの機会を逃さずにおこうと思い立ったのです。

有楽町の朝日ホールで午後1時から開催された「古代出雲文化フォーラム」を拝聴し、申し訳ないのですが1部の途中で退席し図書館に向かいました。

日曜で図書館の閉館が5時なので仕方なく中座させていただきました。

図書館に着いたのが4時ころ。入口の係りの人に、

「閉館の前にチャイムなど閉館を知らせるアナウンスがありますか?」と尋ねると

「10分前に放送があります」

とのことだったので、時計を気にせずに見られるとホッとして大急ぎで階下に。

目当ての本を探すのに手間取り、パソコンで検索し場所の確認をし直して書架に着いた時は、4時10分ころ。

本を大急ぎで探したのですが、その姿はなく・・・

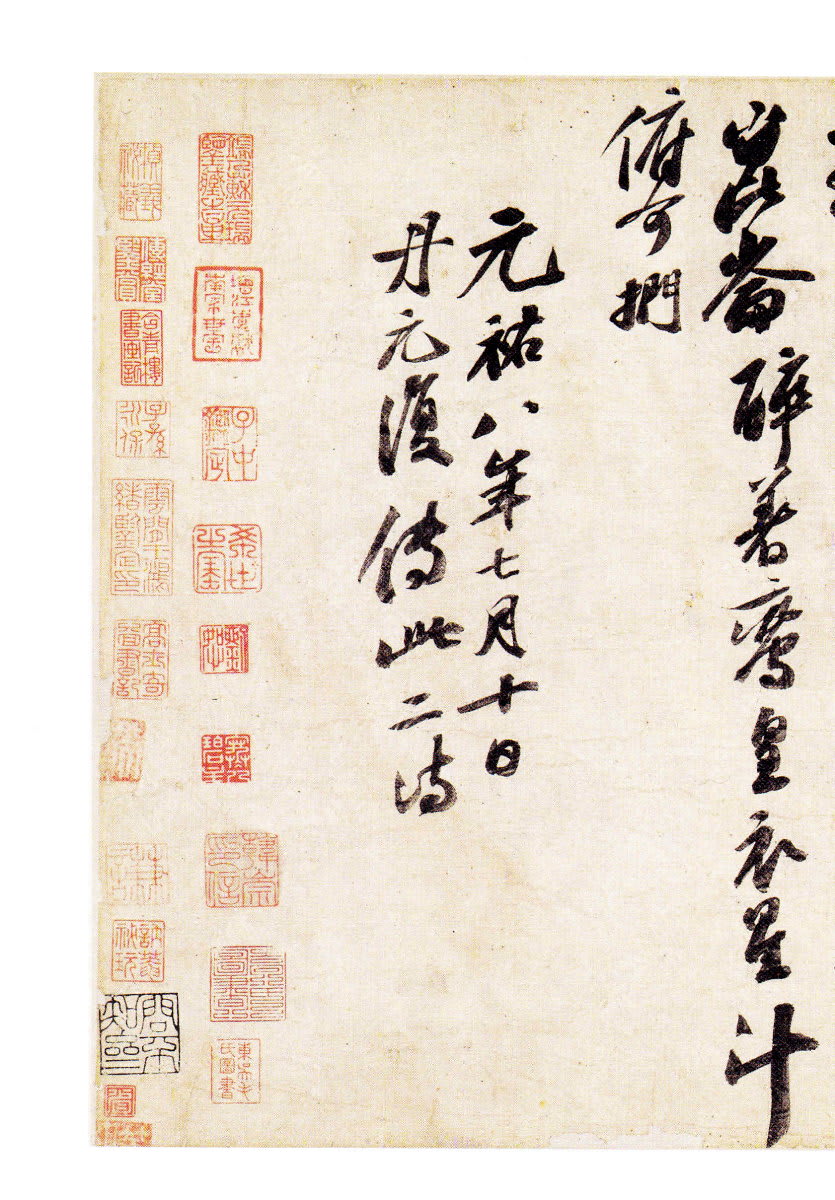

見落としているのかと必死で探している時に目に入ったのがずらっと並んだ『中国国家図書館 古籍蔵書印選編』全10巻。

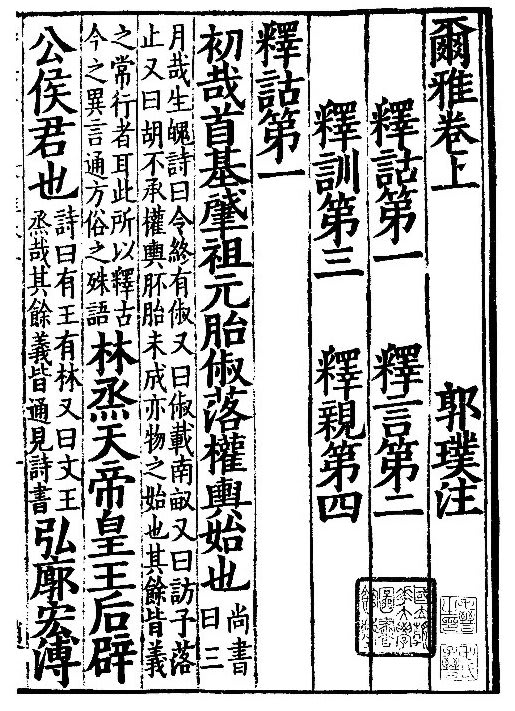

もしかして、と思って開いてみると四部分類された書名ごとに蔵書印が押された画像が載っていました。

これは中国で出版されたものだし巻数も多いので、もしかしたら捜していた本より蔵書印の集録数が多くて良いかもしれないと書名をまずメモし、凡例など読んでいる時間は無いので毛氏の印が無いかと大急ぎでページをめくりました。

有り難いことにこの本は印章の釈文が記載されています。篆書が読めなくても大丈夫です。

椅子に腰かけてものの数分もたたないうちに館内放送が流れて来ました。

「貸し出し用のパソコンを使っている人はただちに返却してください。書庫にいる方は4時・・・分までに退去・・・。図書の貸し出しは・・・・。 コピー機の使用は・・・・・・・」

自分には関係ないかなと思いながらも、

「えっ書庫? 今いるところは書庫になるんだっけ? 何時までって言ったっけ?」

万が一閉じこめられたらと多少不安になり、ともかくカウンターに行って確認しよう、時間があれば又戻ってもいいから、と大慌てで本を書架に戻し荷物を抱えてカウンターへ。

出口のところで振り返ってドアをみると、大きく「書庫」と書いてありました。

カウンターまで行って係りの人に聞いてみました。

「書庫の使用は何時までですか?」

「4時20分までです」

係りの人の後ろの壁の時計を見ると、なんとなんと1分前。

「良かった! 出てきて!」と思わず口から。

係りの女性はそれを聞いてにっこり!

まるで私のための館内放送だったような・・・

なんという慌ただしさ!

本を見ていた時間は実質10分ほど?

前日にホームページで閉館時間を調べたのですが、書庫の使用時間については記述が無かったような気が?

目的のものが確認できなかったので又行くしかないです。

それでもこのような本があることが分ったのだから、転んでもただ起きない! ってことで結果オーライ。

帰宅後早速この本について調べて見ると所蔵館は少なく、私が閲覧できる範囲の図書館はここ以外に国会図書館しかないことが分りました。

昨日見たのは第1巻でしたが、第10巻にはピンイン順の印文・索引・書名索引があり、印章の数は6000で原寸大とのこと。

原寸大は最高に有り難いですね。微妙にサイズが違うなあと感じるものがありますから。

さぁ~~ この次はいつ行けるか?

校正用のデータが揃ったので、明日からはしばらく作業をしなくてはいけない・・・

こういうタイミングがすごくつらいです!

集中してやりたいことがある時に仕事が入ってしまう・・・

明日からに備えて今日整理できることはやってしまおう!

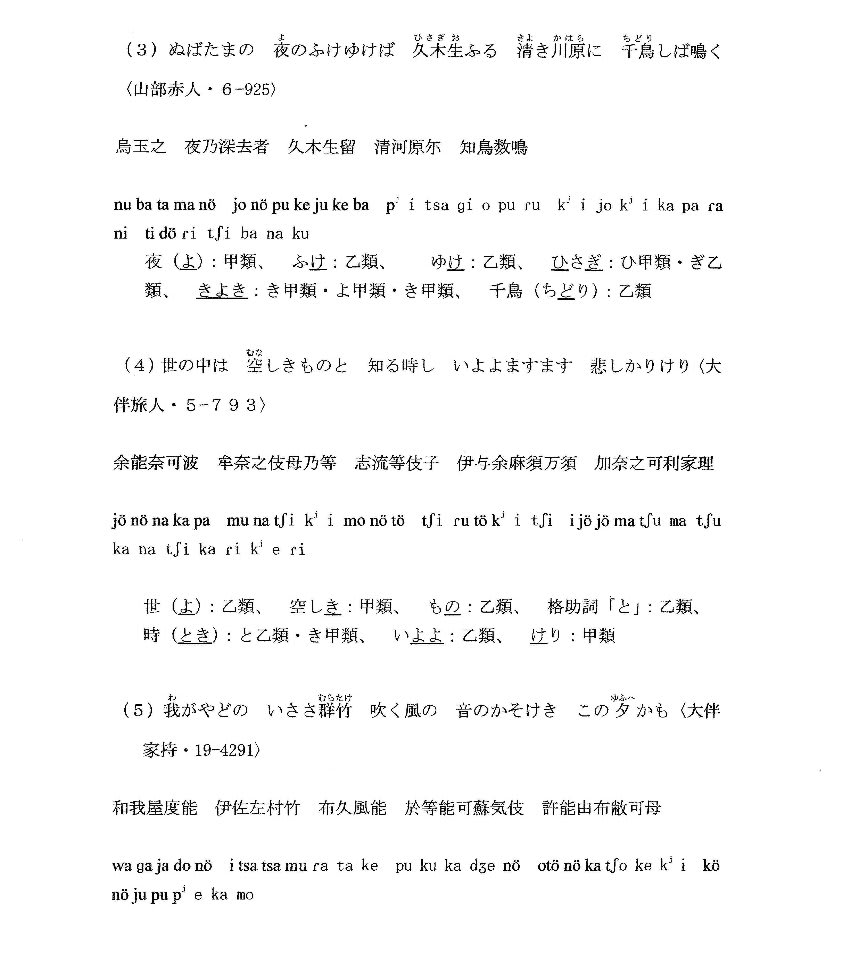

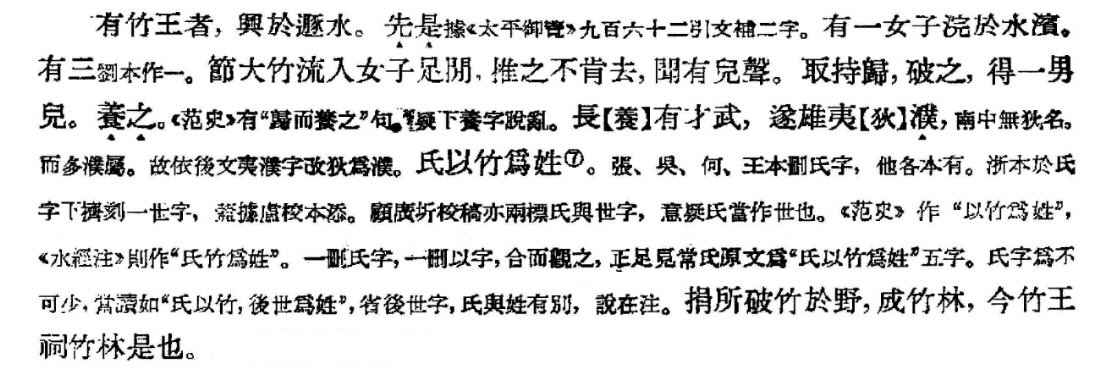

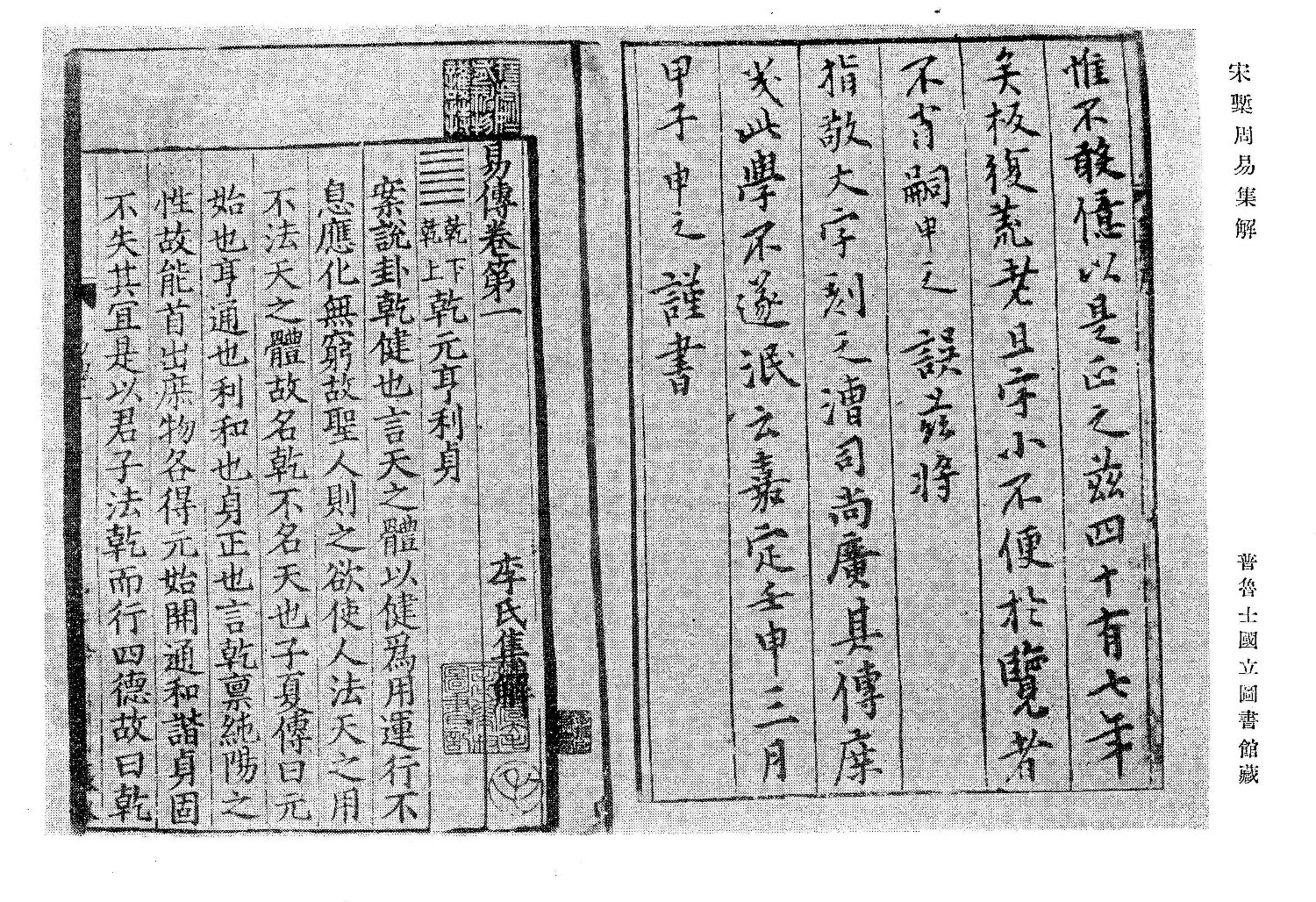

(1) 宋代の避諱

(1) 宋代の避諱 (2) 宋代の避諱

(2) 宋代の避諱 (3) 宋代の避諱

(3) 宋代の避諱 (4) 宋代の避諱

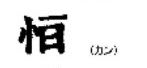

(4) 宋代の避諱 (5) 真宗(趙恒)の避諱

(5) 真宗(趙恒)の避諱 (6) 仁宗(趙禎)の避諱

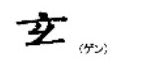

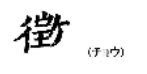

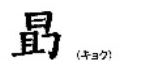

(6) 仁宗(趙禎)の避諱 (7) 神宗(趙きょく(王+頁))の避諱。『廣韻』に「又音勗」とあることから、同音による避諱とわかる。

(7) 神宗(趙きょく(王+頁))の避諱。『廣韻』に「又音勗」とあることから、同音による避諱とわかる。 (8) 欽宗(趙桓)の避諱

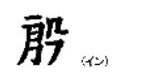

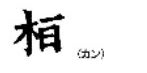

(8) 欽宗(趙桓)の避諱 (9) 欽宗(趙桓)の避諱

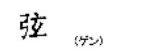

(9) 欽宗(趙桓)の避諱 (10) 高宗(趙構、南宋)の避諱。

(10) 高宗(趙構、南宋)の避諱。 (11) 孝宗(趙しん(慎と同じ)、南宋)の避諱

(11) 孝宗(趙しん(慎と同じ)、南宋)の避諱 (12) 元代の避諱?

(12) 元代の避諱?