昨日、目標以外のことにはなるべく目をつぶる! と書いたばかりなのに・・・

勉誠出版から『書物学』という月刊誌の刊行が始まったようです。

「なんちゅうことしてくれるねん!」(さんま調)

こんな本、目をつぶっていられるもんですか!

=====

書物は人類の英知の結晶である。中国やエジプトにおけるその起源は幽にして遠、ただ仰ぎ見るばかりである。

それらに較べれば、中国文明に接するまで文字をもたなかった日本の書物の歴史は、短い。しかし、漢字を学び、漢文訓読という読解法を編みだし、そこから派生した片仮名、さらに漢字を表音文字として使用する平仮名という文字を生みだし、それらを駆使して、多くの書物が書かれてきた。「女手(おんなで)」とよばれた平仮名による女性の著述の歴史も、千年を超える。

漢字、片仮名、平仮名。1つの言語が3つの文字体系をもち、それらを使い分けて書物は書かれ出版された。そのような言語、そのような国はあるだろうか。

いま、書物は急速に「物」の次元を超え、手に触れることのできない電子の世界に移行しようとしている。それもまた人類の驚異的な英知の成果にほかならない。

これまでに蓄積されてきた書物をめぐる精緻な書誌学、文献学の富を人間の学に呼び戻し、愛書家とともに、洋の東西を隔てず、現在・過去・未来にわたる書物論議を展開する場として、ここに『書物学(Bibliology)』を創刊する。

本誌の創刊が、書物を研究し書物を愛でる人々による「書物の人間学」への機縁となることを期待したい。

目次

刊行の言葉 編集部

特別寄稿

愛書家よ、永遠なれ 高宮利行

現代に生きる〈文庫〉東洋文庫 斯波義信

版本『九相詩』前夜 今西祐一郎

ちりめん本の世界 中野幸一

「図書館」という書物の海を歩く 谷一文子

書物学こと始め

書物の声を聞く―書誌学入門(1) 佐々木孝浩

江戸時代の古文書の読み方①―村の明細帳 白川部達夫

文庫をひらく―大東急記念文庫 村木敬子

ベストセラーと雑誌の出版史① 植田康夫

古書店は語る①―玉英堂書店斉藤孝夫さん 西秋ユキヲ

書籍文化史料片々其之一―葉書が語る明治の書籍流通(岡田為助宛三木佐助葉書) 鈴木俊幸

本を楽しむ

『論語』と『悦楽』 神鷹徳治

鼎談 古書蒐集の愉悦 鈴木俊幸×山田俊治×樽見博

自著を語る

『浸透する教養―江戸の出版文化という回路』 鈴木健一

『国文学の百年』 諏訪春雄

=====

勉誠出版から『書物学』という月刊誌の刊行が始まったようです。

「なんちゅうことしてくれるねん!」(さんま調)

こんな本、目をつぶっていられるもんですか!

=====

書物は人類の英知の結晶である。中国やエジプトにおけるその起源は幽にして遠、ただ仰ぎ見るばかりである。

それらに較べれば、中国文明に接するまで文字をもたなかった日本の書物の歴史は、短い。しかし、漢字を学び、漢文訓読という読解法を編みだし、そこから派生した片仮名、さらに漢字を表音文字として使用する平仮名という文字を生みだし、それらを駆使して、多くの書物が書かれてきた。「女手(おんなで)」とよばれた平仮名による女性の著述の歴史も、千年を超える。

漢字、片仮名、平仮名。1つの言語が3つの文字体系をもち、それらを使い分けて書物は書かれ出版された。そのような言語、そのような国はあるだろうか。

いま、書物は急速に「物」の次元を超え、手に触れることのできない電子の世界に移行しようとしている。それもまた人類の驚異的な英知の成果にほかならない。

これまでに蓄積されてきた書物をめぐる精緻な書誌学、文献学の富を人間の学に呼び戻し、愛書家とともに、洋の東西を隔てず、現在・過去・未来にわたる書物論議を展開する場として、ここに『書物学(Bibliology)』を創刊する。

本誌の創刊が、書物を研究し書物を愛でる人々による「書物の人間学」への機縁となることを期待したい。

目次

刊行の言葉 編集部

特別寄稿

愛書家よ、永遠なれ 高宮利行

現代に生きる〈文庫〉東洋文庫 斯波義信

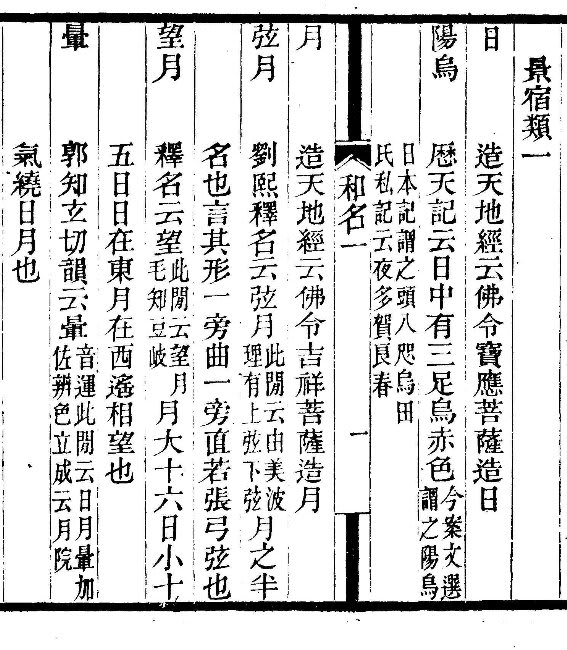

版本『九相詩』前夜 今西祐一郎

ちりめん本の世界 中野幸一

「図書館」という書物の海を歩く 谷一文子

書物学こと始め

書物の声を聞く―書誌学入門(1) 佐々木孝浩

江戸時代の古文書の読み方①―村の明細帳 白川部達夫

文庫をひらく―大東急記念文庫 村木敬子

ベストセラーと雑誌の出版史① 植田康夫

古書店は語る①―玉英堂書店斉藤孝夫さん 西秋ユキヲ

書籍文化史料片々其之一―葉書が語る明治の書籍流通(岡田為助宛三木佐助葉書) 鈴木俊幸

本を楽しむ

『論語』と『悦楽』 神鷹徳治

鼎談 古書蒐集の愉悦 鈴木俊幸×山田俊治×樽見博

自著を語る

『浸透する教養―江戸の出版文化という回路』 鈴木健一

『国文学の百年』 諏訪春雄

=====

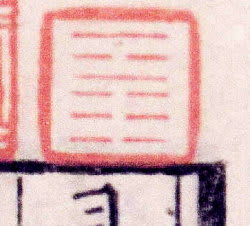

(3) 「中呉毛奏叔/収蔵書画印」

(3) 「中呉毛奏叔/収蔵書画印」 (5) 「毛氏蔵書/子孫永宝」

(5) 「毛氏蔵書/子孫永宝」