今年(2017年)3月6日から一ヶ月半ほど介護施設の運転手というアルバイトをしていた。アルバイトはお年寄り達の送迎で、朝の約1時間半、夕方の約1時間半を拘束された。もちろん、昼間の空いている時間は、私は概ね畑仕事をしていた。

バイトを始めてから2週間ほどが経った頃、日記を調べると正確には3月18日、その日はバイ先から畑へ行く前に家に寄ってパソコン作業をし、昼飯食って畑へ着いたのは1時過ぎ、駐車場から畑小屋までは30mほどあるが、車を降りてすぐにその存在に気付いた。畑小屋の傍に白い塊があった。私の畑にアヒルが迷い込んでいた。

私が近付くとアヒルは逃げて行ったが、まだ畑内にはいた。彼(彼女かも)を放っておいて畑作業をし、午後4時にはバイト先へ。バイト先には友人の娘、もうアラサーとなったが今でも可愛いA嬢が職員として働いている。彼女を呼んで、

「アヒル食べる?」と訊く。

「何?アヒルって、鳥のアヒル?食べるの?」と逆に訊かれる。

「もちろん食えるさ。畑にアヒルが迷い込んできたんだ。ここの料理人はアヒルを潰して捌けるかな?誰かできる人がいれば捕まえて持ってくるけど。訊いてみて。」

それから2、3日経ってA嬢に訊くと、女性職員が20名ほどもいるが誰もアヒルを潰せないし捌けないとのこと。ということで、介護施設でのアヒル鍋は実現しなかった。

ちなみに念のため、潰(つぶ)すは「食用にするために殺す」(広辞苑)の意で、捌(さば)くは「魚・鳥などを、切り開いて肉・骨などに分ける」(〃)の意。

アヒルを、私も潰せない。いや、やろうと思えばできないことはないと思う。子供の頃に父が鶏を潰すのを見ている。父はそれを専門としているわけではないが、父の世代であれば多くの人が潰し方捌き方を見て知っており、経験しているのであろう。

父は鶏を風呂場へ持って行き、逆さに吊るして首を切り、血を出して、お湯を沸かし、鶏をタライに入れ、沸騰したお湯をかけ、羽をむしり取った。ほぼ一部始終を私は見ていたが、それを気持ち悪いとはあまり思わず、料理された鶏は美味しく頂いた。

そういえば高校2年生の頃、私はやっていないが、友人の数人が鶏を自分たちで潰して捌いて食っている。親しい友人の1人に久米島出身の男子がいて、夏休み、親しい友人数人で久米島へキャンプに行った。彼の祖父母が住む家の近くにテントを張って、何泊かした。その時、祖父母から生きた鶏を頂き、少年たちは鶏を潰し捌く経験をした。逞しい少年たちであった。私は部活の合宿があって一足先に帰ってその経験をしていない。

今年5月、西原町立図書館から借りたDVD『ブタがいた教室』、それを観て、3月のアヒルを潰せる人がいない事件を思い出し、「命を頂くということ」について考えさせられた。スーパーへ行って肉を買う時、その肉が捌かれる前、潰される前の生きていた頃の姿を思い浮かべることはほとんど無い。でも、肉は間違いなく命だったのだ。

『ブタがいた教室』では結局、自分たちで飼っている豚を潰して食べることはしなかった。子供たちが多くの思いを抱いて、討論しての結論だ。それはそれだけでも良き教育になったのだと思う。「美味しく食べている肉も元は命、それを食べられるのは感謝すべきこと」だと感じたはず。私も反省し、肉を喰らわば感謝も忘れないようにしよう。

記:2017.8.4 島乃ガジ丸

「暑いよ~」といくら泣いても嘆いても涼しくはならないのだが、「暑いよ~」と毎日毎日、何度も何度も口から出てしまう。「夏って、こんなに暑かったっけ?」と、今年もまた強く思う。クマゼミの大合唱も始まった。真夏だ、バカ暑い真夏が始まった。

そんな暑い中の7月11日(火曜日)、桜坂劇場へ映画を観に行った。特に観たい作品は無かったのだが、桜坂劇場の映画招待券が2枚あるので、それを消費しに。

真夏の糞暑い太陽の下、バスに乗って那覇往復の内、バス停から桜坂劇場まで5分の道程、往復10分、お昼前と午後2時頃というもっとも暑い時間帯に、田舎よりもなお暑いと想像される那覇の街を歩いた。田舎より都会が暑い・・・と思いきや、

畑にいる時、太陽の下では激しく暑い。太陽の熱が激しく暑い。ところが、那覇の街の空気は暑いが、そこに射す太陽は畑で感じるほどの激しい暑さは無かった。

いやいやそんなことはないはずと歩きながら考えた。映画館に着く頃には「たぶんそうであろう」という答えが見つかった。クーラーのお陰なのだ。バスの中はクーラーが効いている。それに冷やされた私の体には冷蔵効果が残っていたのだと思われる。クーラーの効いた映画館から出て、久々の那覇の街、あちこち回ってみようとも考えていたが、バス停に着いた時その気は失せていた。冷蔵効果は5分間だけのようだった。

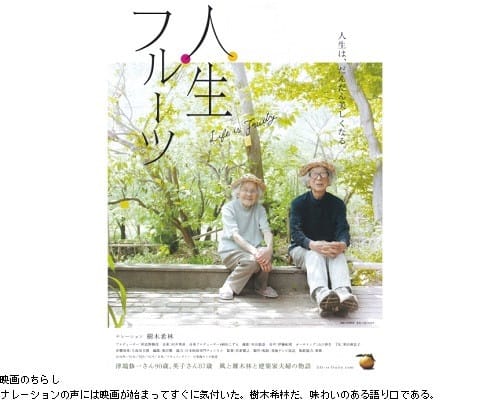

さて、あまりに糞暑いので前置きが長くなったが、その日観た映画は『人生フルーツ』というドキュメンタリー。大雑把にいえば老夫婦の愛の物語だ。老夫婦の愛の物語といえば最近、調べると2016年11月4日付ガジ丸通信『心を作るもの』で紹介した映画『ふたりの桃源郷』もそうであった。その中で私は「体は食べ物で作られるが、心は食べ物では作られない。心は他者との関わりで作られる。ということを思い知らされた映画でもあった。」と感想を述べている。今回の『人生フルーツ』も概ね同じ感想。

私は、夫婦とは親子よりも深い絆で結ばれているものと期待している。数年後には高齢者となるのに結婚経験の無い私が言うのも何だが、そうでなければ夫婦の意義が半減するのではないかと思っている。『ふたりの桃源郷』の夫婦にも『人生フルーツ』の夫婦にも深い絆を私は感じた。「いいなぁ、こんな夫婦」と、面倒臭がりやで結婚を避けてきた私であるが、そう思った。しかし、夫婦の深い絆は、喜びも悲しみも共有してきた長い年月が必要なのであろう。そう考えて、若い内に結婚しときゃあ良かったと後悔。

『人生フルーツ』にはもう1つ、別の感想も持った。映画の中で主人公の夫の方の死が描かれているが、その時、「きれいな引き際だなぁー」と思った。妻に幸せを与え続け、自らも幸せであり続け、周囲から感謝され尊敬される仕事を残し、ある日突然、黙ってこの世から去る。「おー、見事!」と声が出そうになる程の引き際であった。

「きれいな引き際」と書いて、もう1つ思い出した。最近(6月下旬)西原町立図書館から借りて観た映画『蜩ノ記』でも「きれいな引き際」を感じた。主人公は役所広司演じる熟年侍、10年後の切腹が決まっていて、その日まで一所懸命働いている。ついに切腹の日が来て、城へ向かうその姿と、振り向いて家族に向けるその微笑みが素敵。まこときれいな引き際だと感服致してござる。そして、彼を見送る妻も素敵だった。

記:2017.7.21 島乃ガジ丸

初めに断っておくが、私は言語学者でも無く、ウチナーグチ(沖縄語)に精通している素人でも無いので、以下のことはちっとも確信は無い。私の思うところに過ぎない。ということを踏まえて、言いたいことを言わせてもらうと、和語のタ行はタ、チ、ツ、テ、トであるが、ウチナーグチのタ行はタ、ティ、トゥ、テ、トとなっている。

ターヤガ(誰か?)、ティマ(手間)、ィヤートゥワン(お前と俺)などとなる。タ行がタ、ティ、トゥ、テ、トとなるのは、口の動きからして自然であると思う。前にもどこかで書いたと思うが、数字の2の英語発音トゥーを、和語はツーと発音したり表記したりする。それに私は子供の頃(英語を習い始めた中学生)から違和感があった。

「ウチナーグチ(沖縄語)に精通している素人」でも無い私がウチナーグチについて長々と語ってもしょうがないので、話を先に進める。というか、これが本題。

4月から通う図書館が替わった。宜野湾市民図書館から西原町立図書館へとなった。宜野湾市民図書館は住まいから徒歩5分ほどの場所にあり、月に何度も通っていたが、西原町立図書館は住まいから遠い、車で10分ほどかかる。ので、そう頻繁には通えない。それ以前にカードを作りに行っているが、初貸出は4月22日であった。

初貸出は宜野湾の時もたびたび借りていた『沖縄昆虫野外観察図鑑』など3冊、同じのが西原町立図書館にもあった。書籍以外にDVDも1本借りた。図書館のAVコーナーを見ていたら1本の映画が目に付いた。『太陽の子 てだのふあ』。

『太陽の子』という映画があることは知っていた。灰谷健次郎原作の同名小説があることも知っていた。小説は読んでいないが、映画は観たのではないかと覚えていた。であるが、その内容が少しも思い出せない。それと、「てだのふあ」という表記が気になった。太陽はティーダだが、ティダでもテダでも正解。だが、「の」の意味で言うなら「ヌ」が正確、子の意味で言うなら「クヮ」が正確。「元々、てだのふあという表記だったっけ?どういうつもりでそうしたのだろう?」と疑問に思って手に取り、借りた。

若い頃観たかもと思っていた『太陽の子 てだのふあ』、記憶に残っているシーンは1つも無かった。ということで、観ていないということが判明した。制作年は1980年、その頃私は大学生で東京に住んでいた。近くでやっていれば観ていたはずだが、近くでやっていなかったのだろう。でも、仲間内で話題になり、それで小説『太陽の子 てだのふあ』を知っており、映画『太陽の子 てだのふあ』の存在も知っていたのだろう。

全編140分の映画、主人公は両親が沖縄出身の娘ふうちゃん、時代は1970年代、ふうちゃんが小学校6年から中学1年に上がる頃、舞台は概ね主人公の住む神戸だが、テーマは沖縄。沖縄戦の悲惨であり、その後遺症、そして、沖縄差別。

もう既にたくさんの沖縄戦関連の映画やドラマを観てきた私にとって、映画の言いたいことは特に目新しいものではなかったからだと思うが、『太陽の子 てだのふあ』の140分間、ずっと魅入ったということはなかった。晩酌の酒を飲みながらののんびり観賞。ただ、その日の肴となった刺身のワサビが辛くてというわけでなく、140分の間に何度かナダウルウルー(涙うるうる)はした。沖縄戦はやはり悲しい。ところで「てだのふあ」の「ふあ」、後日調べて判った。宮古八重山地方の言葉で子をファと言うらしい。

記:2017.5.19 島乃ガジ丸

毎年の2月14日に、私に贈り物をくれる従姉の息子の嫁、才色兼備の良妻賢母Mへバレンタインのお返しに畑のジャガイモ、ニンジン、タマネギを持って行く。

大腸癌から始まり、徐々に身体のあちらこちらに転移し、6年間も癌と闘い続けている友人のRを元気付けるため、膝痛で病院通いとなったKを元気付けるため、双子の息子2人の高校入学が決まった友人Fを祝福するため、それぞれに野菜を持って行く。

才色兼備のMも、友人のRもKもFも那覇に住んでいる。貧乏な私はなるべくガソリンを消費したくない、那覇へは1つの用事だけでは行きたくない。ということで、いくつかの要件を1日で済ませようと計画した。もっとも重要な用事はMにバレンタインのお返しをすることであるが、そのついでに友人達を訪ね、そのついでに映画観賞を計画した。2月16日、空は晴れて気候も良く、畑日和ではあったが、その日那覇行きを決行。

その日観た映画は『カタブイ』という題。カタブイはウチナーグチ(沖縄語)、漢字表記すると「片降り」で、「狐の嫁入り」の意に近い。狐の嫁入りは「日が照っているのに雨の降る天気」(広辞苑)だが、カタブイは日が照る照らないに関係なく、「こっちは降っているのにあっちは降っていない、片方だけ降っている」といった意。

カタブイがどういう意味かどうかは実は、映画の内容と関係無い。関係無いのにカタブイという題にした意図は私には不明。「沖縄気分」ということかもしれない。

「沖縄気分」は今、私が思い付いた言葉だが、沖縄に根付いている文化、信仰、民俗風土、芸能などのことを私はイメージしている。映画『カタブイ』はその沖縄気分が濃く描かれているように私は感じた。監督は、沖縄に住んで(10年くらい?正確には不明)いるがスイス人、そのスイス人が見た沖縄、感じた沖縄が全編に描かれている。

スイス人が見て感じた沖縄、ウチナーンチュの私でも「そうであるか」と納得する箇所がいくつかあって、沖縄の気分を知るにはとても良い映画だと思った。

映画の最後の方で「自由に必要なのは翼ではなく根っこである」という監督のナレーションがある。「じゃっどー(何故か宮崎弁)」と私は大いに納得。

根っこは、人が生きる寄辺(よるべ)となるもの、例えば、生まれ暮らしている土地に根付く民俗文化のことを映画では言っているのかもしれないが、倭国であれば神社とか寺とかの教え、あるいはまた、それを破ったからといって罰せられることはないのに今なお守られている儒教の教え、具体的に言えば譲り合いとか、親切とか、優しさとか、自律とか、それら日本人の心の奥に巣くっている精神、それが根っこだと私は理解した。

その根っこが自由に必要とはどういうことか?空を飛ぶには翼が必要かもしれないが、空を飛んだからといって自由とは限らない。ここでいう自由とはおそらく、心の自由だと思われる。心はいつも自由であると思いがちだが、人がその心を思い通り自由に動かすのは少々難しい。社会には個人の心の自由を許さない縛りがいろいろとある。しかし、

例えば、儒教の教えを根っことしたならば、根っこがしっかりしていれば縛りも緩くなる。根っこがしっかりしていれば心を自由にしても周りと摩擦が起きることはない。ウチナーンチュに儒教精神は足りないけど、その代わり「テーゲー(良い加減)」があり、他人と仲良くするイチャリバチョーデー気分がある。それも沖縄の根っこだと思う。

記:2017.1.24 島乃ガジ丸

先週木曜日、「新居を楽しく暮らすための備品作り」がほぼ終了して、「明日からは畑仕事に精を出そう」と思っていた翌金曜日、しかし残念ながら朝から雨。毎週金曜日の恒例行事であるガジ丸ブログアップのため朝早くに従姉の夫の事務所へ行き、恒例行事を終わらせ、そしてそこから、畑ではなく映画館へ向かった。

映画館はもちろん、私の大好きな桜坂劇場。観た映画は・・・映画の話をする前に愚痴を1つ、あんまり腹が立ったので書かずには腹の虫が収まらないので。

桜坂劇場指定の駐車場がある。桜坂劇場を利用すれば2時間分は無料となる駐車場。その入口に車を入れようとしたが私のすぐ前に先客がいて、その車が入口で停まったまま。私としては当然、車は駐車スペースに行くであろうと思い、その車の後に自分の車を付けたのだが、車の運転手は入口に停めたまま車から降りた。その時、駐車場の職員である若い(といっても見た目30代)男が「何してるんだ!」といった顔で「車は横付けで停車して」と言う。「どういうこと?前の車がさっさと先に行けば私もすぐに中へ入れるじゃないか、わざわざ横付けにしなくてもいいんじゃないの?」と思った私はおそらく、「何で?」という顔をしていたのだろう。男はまた「横付けにして!」怒鳴る。

私は車を駐車場入口に横付けにした。「そう、それでいい」という顔をして、男は横着な物言いで「カギはつけておいて」と言い、入口に停まっている車を運転し、駐車スペースへ持って行った。そこで私は気付いた。そこの駐車場は、客は車を入口に停めるだけでよく、その車を駐車スペースに運ぶのは従業員の仕事というシステムであることを。

そういうシステムが一般的であるのなら私は怒鳴られてしょうがない。あるいは、そういうシステムであることを目立つところに書いてあれば私がウッカリそれを見逃していたということなので怒鳴られてもしょうがない。しかしそうではないのだ。腹立つ。

愚痴はそこまでにして、さて映画。どのくらい前か、1ヶ月以上前くらいからラジオで時折話題に上がっていた映画。「感動する、涙が止まらなかった」とかいう評判の映画。その映画が桜坂劇場でやっていた。戦争を題材としたアニメ『この世界の片隅に』。ここ何年も泣いていない私は、「久々に泣いてみるか」とこの映画を選んだ。

映画は、空襲警報を悲惨が近付く足音のようにして、先ずは年月日が画面に現れ、サイレンが鳴る。警報があっても日常は淡々と流れていく。主人公は少女から大人になり、結婚して他家に嫁ぐ。時の流れと主人公の日常が戦争の足音と共に描かれて行く。

映し出される年月日はやがて昭和20年8月6日となり、同年8月15日となる。右手を失い、広島の実家の家族を失った主人公だが。悲惨な状況が続く中、それでも日常が存在する。悲惨な状況が続く中でも、暖かい心に触れる、笑顔にも出会う。

これまでに戦争を描いた映画を私は多く観てきたが、この映画以上に非常時の日常を感じさせたものは無かった。そこに日常があるからこそ、背景の悲惨がよけいに際立ったと思われる。そんな描き方をする原作者のこうの史代という人に私は興味を持った。

ところで、「久々に泣いてみるか」という希望であったが、私の目から涙は一滴も流れなかった。老いて感受性が鈍っているのかもしれない。映画に申し訳ないという気分。

記:2017.1.20 島乃ガジ丸