毒虫の代表

これまで本種を含めて20種のガの仲間を紹介しているが、子供の頃から虫などには興味を持たなかった私はそのほとんどを、姿も名前も知らなかった。でもただ2つだけはガジ丸HPを始める前、昆虫図鑑を頻繁に見るようになる前から知っていた。

もう25年前位になるか、親戚の家の門傍に植わっているチャーギ(イヌマキ)の枝葉に夥しい数の尺取り虫が付いているのを見た。チャーギの幹を蹴るとその振動で尺取り虫が落ちる。尺取り虫は自ら分泌する糸で木と繋がっているので地面には達しない。何十匹もの尺取り虫がシャワーのようにぶら下がっている。その光景が忘れられなくて、ぶら下がっている奴がキオビエダシャクというガであることを知り、その名も覚えた。

知っていた残りのもう一種はタイワンキドクガ、キオビエダシャクの幼虫はイモムシだが、こっちの幼虫は毛虫。その毛に毒を持つという毛虫。子供の頃、毛虫には毒があると聞いて、どの毛虫にも触れなかった。今でも毛虫を直に触ることは無い。

私自身、虫刺されによると思われる発疹の経験はあるが、その犯人は不明。毛虫かどうかも確証は無い。若い頃、バイト先の先輩が「毛虫に刺されたぁ」と言って腕の発疹を見せ、「タイワンキドクガって奴だ」と教えてくれたので、その名を知った。

タイワンキドクガ(台湾黄毒蛾):鱗翅目の昆虫

ドクガ科 琉球列島、台湾に分布 方言名:ハベル(蝶蛾の総称)

名前の由来、分布は琉球列島、台湾とあるが、おそらく、台湾に多いのでタイワンと名がつくのであろう。成虫の翅の色が黄色いのでキが付くドクガ科のガということ。

沖縄で毒毛虫というと本種が代表格、幼虫の毒毛に触れると発疹がでて、痒くなるとのこと。毒毛は幼虫だけで無く、卵、蛹、繭にも付着している。

平地性のガで、特にその幼虫は近隣の公園や民家の庭、畑などでもよく見かける。幼虫の体長は25ミリ内外。食草はゴボウ、ダイコン、ツルソバ、バラなど。

成虫は主に夜行性で、灯火によく飛来する。飛翔力に乏しく、1度静止するとなかなか飛び立たないとのこと。前翅長13~16ミリ。出現時期は3月から12月。

本種と同属で、見た目がよく似たものにゴマフリドクガという種があり、文献にあるその特徴を持った個体を見つけ、写真を撮った。

成虫

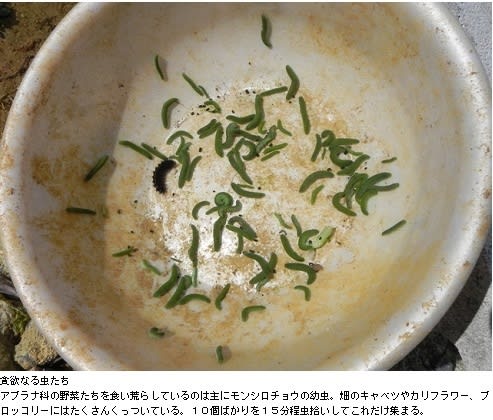

幼虫

ゴマフリドクガ(胡麻振毒蛾):鱗翅目の昆虫

ドクガ科 分布は不詳 方言名:ハベル(蝶蛾の総称)

前翅長30ミリ内外。前翅に赤色斑点がある。白色の横線は無い。ちなみに学名、

ゴマフリドクガEupructis pulverea (LEECH)

タイワンキドクガEupructis taiwana (SHIRAKI)

成虫

記:ガジ丸 2012.2.22 →沖縄の動物目次 →蝶蛾アルバム

参考文献

『ふる里の動物たち』(株)新報出版企画・編集、発行

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

『沖縄昆虫野外観察図鑑』東清二編著、(有)沖縄出版発行

『名前といわれ昆虫図鑑』偕成社発行

『いちむし』アクアコーラル企画発行