先週の『母の一番欲しかったもの』の続きになりそうなことを先ず。

母は愛情深い人であった。人の面倒をよく見た。私が子供の頃、沖縄は全体が貧乏であったが、父は米軍関連の仕事に就いていて、まあまあの給料を得ており、母もずっと仕事に就いていた。なので、親戚の中では金銭面ではある程度余裕があったと思われる。そういうこともあってか、我が家にはいつも親戚の誰かが居候していた。

母から見ると義理の姉の娘たち、私が覚えている限りでも今帰仁のY姉さん、知念のS子、繁多川の娘(名前は忘れた)、首里のE姉さん、M姉さん、また、自分の姪である南風原のT子などが立ち替り入れ替り、時には複数で母の世話になっていた。

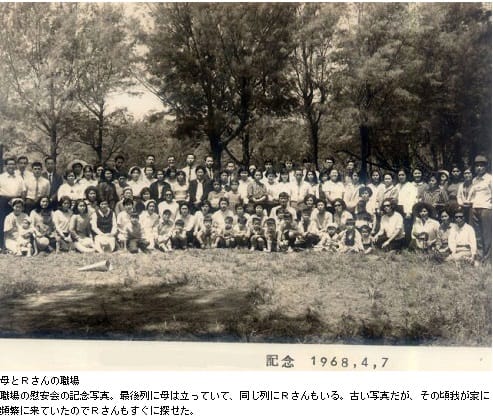

ミャンマー人のRさんは、若い頃に仕事で来沖して以来ずっと沖縄住みついて、結婚して子も設け、今では日本国籍も得ているが、最初に働いた職場で私の母と同僚として知り合った。母は日本語をまだよく話せないRさんに親切に接し、家に招いたりした。そのことをRさんは深く感謝しており、母を沖縄の母と慕い、尊敬していたとのこと。

自分の母親を褒めるのもなんだが、私の母は多くの人から慕われ、尊敬されていたということを、前回のフォローとして、先ず、述べておく。その上で・・・。

私が母の顔を思い浮かべる時、「勉強しなさい」と言う時のきつい顔を思い出す。「一に勉強、二に勉強、三四が無くて五に勉強」が母(父も)の口癖だった。勉強嫌いの私にはそれがとても苦痛であった。嫌いは大嫌いになり、憎しみにまでなった。お陰で私は勉強を強要するという意味で同類の学校の先生も嫌いになった。

「勉強しなさい」とあまり言わない方が、子供にとっては結果良いのではないかと私は私の経験から思う。知識を得る喜びは、その素質があればそのうち気付く。そうなれば黙っていても子供は勉強に興味を持つ。興味を持ったものは好きになる。知識を得る喜びについては、私は小学校の高学年の頃から本を良く読んだ。読書は好きだった。母がその辺りを上手く利用して私の知識欲を湧き立たせれば良かったのかもしれない。

天職にはいくつか意味があるが、「その人の天性に最も合った職業」(広辞苑)という意味で使われることが多いと思う。ウチナーンチュに多いナンクルナイサ(成るように成るさ)気質の私は、何が私の天職なのかあまり考えたことはないのだが・・・。

じつは、高校3年の頃、「農業をやってみたい」と漠然と思っていた。父にそのことを言うと「馬鹿かおまえは」と一蹴された。「農業をやりたい」はその後も折々に私の脳に浮かんで、若い頃の一時期、自然農法を実践している人に弟子入りしたこともある。そして今、紆余曲折の後、私は農業をやっている。これが天職なのかもしれない。

青山には「骨を埋める所」(広辞苑)という意がある。「人生至る所に青山あり」という漢文を確か高校の頃に習い、今でも記憶している。どこにでも死に場所はあるという解釈で覚えている。何だか心休まる言葉、のんびりできる言葉である。

病院のベッドの上で無くても良い、家の中で無くても良い。山にでも海にでも野原にでも私の死に場所はあるのだ。有難いことである。私は今、天職かもしれない農業に携わっている。青山は、できれば畑の中で死ぬことができれば言うこと無し。

記:2013.9.13 島乃ガジ丸