1、序章

2006年10月、北海道を旅した。「旅こそ人生」と思うくらい旅好きな私はその年まで年に1~2回は県外の旅をしていた。県外の旅、亜熱帯の沖縄には無い景色が倭国では見られるからだが、旅の先々で土地の人々と会話するのも私は好きである。

翌年2007年の春に母が入院し、秋には他界し、2010年の春には父が倒れ、まもなく他界し、その後は財産管理、家屋敷の管理、財産処分などに時間を取られ、県外脱出する時間の余裕も、心の余裕もなかった。今年の2月に家屋敷の処分が済んで、やっと心に余裕ができた。お金の余裕は無いのだが、懸案事項もあったので、思い切って旅。

懸案事項とは、家屋敷を失ったこと、トートーメー(位牌)を寺に預けたことなどを、父の姉である岐阜の伯母、母の弟である東京の叔父に直接会って、報告しなければと思っていた。家屋敷を失ったこと、トートーメー(位牌)を寺に預けたことを、私はブログなどで「不肖の息子は」とか、「甲斐性無しの息子は」とか書いているが、実は、私自身はそれが悪いこととは思っていない。「しょうがないこと」という認識。

それでも、「弟が努力苦労して手に入れた家屋敷が無くなるのは寂しい」と伯母は思っているのではないか、「姉が努力苦労して手に入れた家屋敷が無くなるのは寂しい」と叔父は思っているのではないかと、それが少し気にかかっていた。

東京在の友人Iが9月27日に国立で結婚披露パーティーを開くというので、それにもついでに参加することにし、気にかかっていたことを解消するための旅。

2、気持ちの良いホテル

9月26日、昼過ぎに羽田着。羽田からバスで吉祥寺駅に直行し、若い頃(35年ほど前)住んでいた懐かしの吉祥寺駅近辺を散策して、夕方には京王線府中駅近くにあるホテルに入る。ホテルの名前は「HOTEL松本屋1725」。

松本屋は小さいけれど、外観はスッキリしていてきれい。シングルルームの室内もきれいであった。受付にいたのは若い(40歳前後)男性。応対が丁寧で気持ちが良い。

翌朝、朝食付きの予約をしていたので、1階にある食堂へ行く。食堂も小さい。20名ほどの席しかない。小さなカウンターに並べられていたのはパンが3種と、小さなカップに入ったゴボウサラダ、ジャムとマーガリン、果物が少々、カウンターの傍にコーヒーメーカーがあり、その傍のテーブルに牛乳がある。メニューはそれだけ。

それだけでは物足りないと思う人も多いであろうが、私は大いに満足した。パンは3種類あり、そのどれもが美味かった。それだけで私は大満足。ワイン飲みたいと思ったほどだが、朝なのでそれは我慢。ゴボウサラダも美味しかった。

松本屋には翌日も宿泊した。28日の朝、あんなに美味しかった朝食を私は食べなかった。府中在の従兄Hが朝迎えに来て、朝食は別の場所でとなったのだ。しかし、あのパンを食べないのは惜しい。で、厨房を1人で切り盛りしている若い女性に頼んだ。「美味しいパンなので持ち帰りたい」と。彼女はニッコリ笑って、パンを袋に詰めてくれた。

ちなみに、裏付けは取っていないが従兄Hからの情報によると、松本屋は元々老舗の旅館であった、息子の代になって建て替えられビジネスホテルになった、老舗は接客が丁寧で評判も良かったとのこと。現松本屋もその伝統を受け継いでいるみたいである。

3、夢を追う老後

26日、夕方6時、約束通り従兄Hがホテルに迎えに来て、二人で近くの居酒屋へ。彼と会うのは、私の父が存命中、彼が沖縄へ仕事で来て、父に会いに来てくれた。その時以来だから5~6年ぶりだろうか。彼とは時々メールでやりとりしているので、父が死んだことも、家屋敷を手放したことも、私が農夫をやっていることも知っている。

飲みながらあれこれたっぷり会話する。メールで彼の近況も多少は知っていたが、長く勤めていた会社を定年退職した、まだ働くつもりで仕事を探している、田舎(岐阜県関ケ原)にはたぶん帰らない、などといったことを新しく知る。

数ヶ月前に彼から来たメールにもあったが、「音楽を復活するつもりだ」についても彼は熱心に語った。若い頃バンドを組んで音楽をやっていたのは、私が大学進学で東京暮らしをしている頃に聞いて知っていた。私も大学の頃の2~3年はバンドを組んでいた。私の所属するバンドは一度も他所で発表することなく、大学卒業と共に自然解散した。Hのバンドが活躍していたかどうかは聞かなかったが、同じく自然解散したのであろう。

Hが言う「音楽を復活する」というのは、作品を作って発表することのようだ。定年退職後に若い頃抱いていた夢を追う。良いことだと私は思った。そういう私もまた、彼と同じく数年前まで楽曲を作っていた。その楽曲は友人のKがバンドを作って発表することになっているが、その方向に動いてから3年、まだ、ちっとも日の目をみていない。

老後は夢を追う季節なのだと思う。就職して、夢を追う余裕もないほど働かされて、結婚してさらに時間を失い、定年になってやっと得た自由時間、夢を追うに最適。

4、できる息子

27日、朝9時、沖縄在の従妹Nの夫で、東京で自営業をしているAとホテル近くで落ち合う。前日の約束では昼休みに会うことになっていたが、彼の仕事の都合で9時となった。ホテルの食堂でしばしユンタク(おしゃべり)。

彼ら家族が東京へ出たのはいつ頃だったかはっきり覚えていないが、長男のSが小学生だった頃は沖縄に居を構え、そこで何度か会っている。

「Sはいくつになった?」

「もう35だ。」

「えーっ、もうそんなになるのか。結婚は?」

「結婚、まだだよ、しないかもしれないなぁ。」

「仕事はちゃんとしている?」

「うん、もう現場を任せられる。今日も俺とは別の現場をみている。会社経営のことも教えている。あと2~3年したら彼に会社を任せ俺は引退だ。沖縄に帰るつもりだ。」

などといった話をした。女房(私の従妹)と彼女の姉(私の従姉)が実家の処分で揉めていることについて彼の意見を求めたが、「面倒臭い」の一言でそれは終わった。

5、働く老人

27日、朝10時過ぎ、Aと別れた後、高尾へ向かう。その日は八王子の叔父の家に行くことになっていたが、西八王子駅で叔父と待ち合わせた時間は午後3時、それまでたっぷり時間がある。何しようかと考えていたら「高尾山がいいよ」とAが勧めてくれた。

高尾山に登った。途中までロープウェーで行ったのだが、それでも山頂まで行ってロープウェーの駅に戻るまでの歩きで疲れてしまった。土曜日だったこともあり、山道を歩く人も多く、山頂で休んでいる人も多く、景色を見るより人を見ている方が多かった。人ゴミが嫌いで、自然の景色が好きな私はそれによって疲れがさらに増したと思う。

西八王子駅には約束の3時ちょい前に着く。駅前で待っていると黒い車が私の正面に停まって、助手席の窓が開き、聞き覚えのある声で名前を呼ばれた。叔父の女房H叔 母さんだった。運転していたのは娘(私の従妹)のY、ほどなく叔父もやってきて、4人で叔父夫婦の家に行く。途中、スーパーに寄って、叔母がビールとつまみを買った。

「普段は発泡酒なんだけどね、あなたが来たから今日はビールよ」と叔母が言う。私も普段は発泡酒で、ビールなんて滅多に飲みませんと言おうと思ったが、「ありがとう」とだけ言い、気になっていたことを叔父に訊いた。

「もう、働かなくてもいい歳でしょう、何でバイトなんかしているの?」と。叔父が口を開く前に叔母が答えた。

「まだ、家のローンが残っているのよ。働いてもらわなくちゃ。」とのこと。叔父は確かもう70歳を超えている。それでも働く必要があるのか、財産を残すためにか、厳しい老後だなぁと思った。隣の叔父の顔を見ると、苦笑いをしていた。

6、小失敗いくつか

日付は戻るが、26日、那覇空港からの出発時、搭乗券を胸ポケットに入れて保安検査のゲートへ行く。「搭乗券を見せてください」と係員が言うので、ポケットから出して見せた。搭乗券を手に持ったまま、荷物を背負って搭乗口へ歩く。搭乗口近くの椅子に腰掛けた時、手に持っていたはずの搭乗券が消えているのに気付いた。歩いてきた所を戻って探したが無かった。航空会社の人に訊くと、「身分を証明するものがあれば乗れますが、搭乗は一番最後になります」とのこと。ホッと安堵。これが小失敗の1つ目。

叔父の家からの帰り、駅まで従妹のYに送って貰った。その間の10分ほど彼女とじっくり話ができた。Yとは私が大学の頃に会って以来だから35年ぶりくらいだ。当時彼女は小学生、その頃から可愛かったが、今は美人になっていた。その頃、彼女は私に懐いていたので、当然、彼女も私のことはよく覚えていて、楽しい10分間だった。

叔父の家では叔母のおしゃべり(昔からよくしゃべる人だった)に圧倒されて、帰りの車の中では楽しくて、すっかり忘れてしまったが、叔父たちの写真を撮ること、叔父のマイホームの写真を撮ることを忘れた。これが小失敗の2つ目。

同じ理由ですっかり忘れてしまったが、叔父たちへ沖縄土産を差し上げるのを忘れた。わざわざ荷物になるのを持ってきたのに。これが小失敗の3つ目。

もう一つ、叔父の家に行くと計画してから考えていたことだが、もしも、従妹のY、あるいは従弟のRに会えたなら、彼女、または彼の連絡先、メールアドレスを訊くつもりであった。叔父は電話で話した時、トンチンカンな受け答えになったりする。叔母は同じく電話で話した時、関係無いおしゃべりが多くなる。なので、これから連絡する時は彼らの娘や息子とメールでやりとりしようと思っていた。それも忘れた。小失敗の4つ目。

Yに送られて京王八王子駅から府中へ向かう。その日、夕方6時から友人Iの結婚披露パーティーがあった。府中駅に着いたのは5時頃、ちょうどその時、新郎のIから電話が入った。「今、どこにいるんですか!?」、「今、府中に着いたところ。」、「もう始まってますよ!」、「えっ!6時からだったのでは?」、「4時半開始ですよ、そのままそこからすぐにタクシーで来てください!」という会話。

私は16時を6時と勘違いしてしまったようだ。高尾山登山でたっぷりの汗をかいたので、ホテル行ってシャワーを浴びて、着替えて・・・のつもりだったが、彼の要請通り、駅前からタクシーに乗り、パーティー会場へ向かった。小失敗の5つ目。

7、熟年結婚で民謡披露

汗に濡れたシャツのまま、普段着のまま、髭も剃らずにパーティー会場へ1時間ほど遅れて着く。会場は10卓ほどあり、私が案内されたのは、新郎馴染みの沖縄居酒屋に集まる仲間達のテーブル。会場には新郎以外に私が知っている人はただ1人、新郎が習っている沖縄民謡の師匠M女史の友人で、同じ沖縄居酒屋の常連でもあるT女史。彼女が私の席の隣だったので、パーティーが始まって1時間のあらましを聞き、同じテーブルにいる面々を紹介してもらった。で、皆と話ははずみ、私は楽しく過ごせた。

その日の3週間ほど前にT女史から電話があり、「パーティーの開催日が急に変更されたので、Iさんの師匠のMさんやその仲間の芸達者たちがスケジュールが合わなくて今回参加できない。Iさん(新郎)はせっかく沖縄民謡を習っているし、沖縄民謡の余興をやりたいと思う。ガジ丸さんやってくれませんか?」と。「私は唄もサンシンも下手糞なので遠慮したいが、ウチナーンチュの私が下手糞なのに倭人のIさんが上手ということで、Iさんの前座、引き立て役としてならやりましょう」と、結局は承諾した。

パーティーのそろそろお開きになる頃に新婦の方の友人達の余興があり、それが済むと司会者が「新郎の方からもお一人、わざわざ沖縄からいらっしゃって沖縄民謡を披露してくれるそうです。どうぞ」と名を呼ばれた。「何で一人なんだよ、騙しやがったな」と思いつつ、「わざわざ沖縄からという紹介も拙かろう、いかにも上手みたいに聞こえるじゃねーか」と思いつつ、しょうがなく前に出てマイクに向かう。

サンシンは新郎が用意していた。「チューニングできないから、予めやっておいて」という条件も彼は無視していて、人前でチューニングという汗をかくことまでやらなければならなかった。それでも少しは練習していた1曲をテキトーに弾き終えた。そして、持っているサンシンを「それでは真打の登場です」と新郎Iに渡した。新郎が唄を披露した後に、「新郎も急に振られて困ったでしょう」と司会者が言っていたので、やはり、新郎が歌うことは予定には無かったみたいである。騙すつもりであったか!と思わぬでも無かったが、大学時代の学園祭で、観客の前でギターを弾いて唄を歌った時以来の人前経験、少し間違えたけど、テキトーでもまあまあ歌えたので気分は良かった。

新郎は後期オジサンという年齢、新婦は再婚で孫もいる後期オバサンという年齢。「何で今さら結婚?面倒臭くないか?」と私は思うが、新郎Iは楽しそうであった。実は、パーティーは5月に開く予定であった。それが延期されたのは、同じテーブルにいる新郎の飲み仲間達から聞いた噂では、新郎の方が結婚に踏み切れず、延期されたとのこと。マリッジブルーになったみたいである。熟年でもそうなる。それは私にはよく理解できる。生活が一変するのだ、食いたい時に食いたいものを食いたいだけ食うということができなくなるのだ、部屋の中で勝手に屁をこくこともできなくなるのだ、そりゃあ悩むぜ。

8、秋の匂い

結婚披露パーティーは9月27日、沖縄居酒屋に集まる仲間達はT女史を除いて皆初めましての人達であったが、楽しく会話ができ、良い時間を過ごさせて貰った。新郎から2次会に誘われ、そこには唯一の知人T女史も、同じテーブルにいた人達も参加しなかったが、別テーブルだった新郎の大学時代の友人達と話が弾み、パーティーの最後に上手な沖縄民謡を聴かせ会場を盛り上げてくれたプロのミュージシャンの女性とも話が弾んで、新婦とも初めましての挨拶から話ができ、そこでも楽しい時間を過ごせた。

その2次会の最中に府中在の従兄Hからメールが入った。「高知から姉のAが来ています。明日の朝食、皆で一緒しませんか?」と。承諾の返信をした。

で、翌朝、Hが迎えに来て、別のホテルのレストランへ行く。姉のAは、当然ながら私の従姉になる。彼女の結婚式だったか、はっきり覚えていないが、私が学生時代に岐阜で会って以来、35年ぶりくらいになる。テーブルにはもう一人女性がいた。「そちらはI姉さんの娘さん?」と訊くと。「何て失礼な!」と怒られた。隣のHが「俺の女房だよ、昔会っているだろう?」と紹介した。昔、は25年前くらいのこと。35年ぶりのA姉さんはその顔をほのかに覚えていたが、25年前の美女は覚えていなかった。血の濃さのせいか?いやいや、A姉さんは実家に写真もあって、それで見覚えていたのだ。

農夫は早起きである。見習い農夫の私も早起きである。前夜、2次会まで参加して寝たのは12時前だったが、その日の朝も5時過ぎには目を覚ましていた。7時にHが迎えに来るまで30~40分ほどホテルの近所を散策した。金木犀の香りがした。

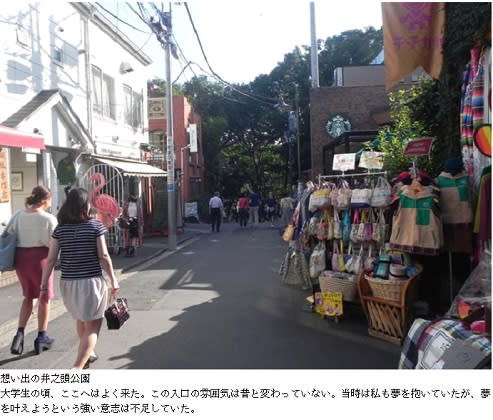

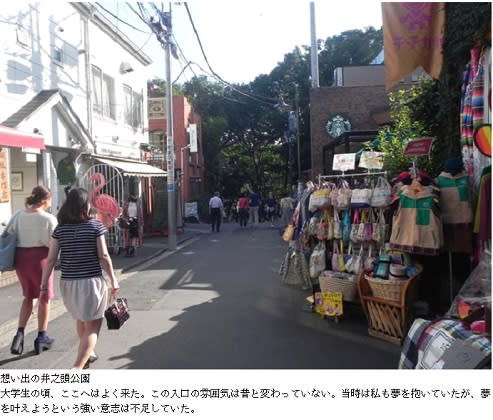

金木犀の存在は大学時代にその香りと共に知った。秋の匂いと覚えていたが、沖縄には無い植物なので、金木犀という存在もすっかり忘れていた。今回の旅の初日、井之頭公園を散策している時にそれに気付いたが、府中のホテルの近くに金木犀の並木があった。

金木犀の軟らかく甘い匂いが私は好きである。何だかほんわかする。会う人々と楽しい時間を過ごし、散歩すれば金木犀の匂い、オジサンは幸せ気分に浸った。

以上、東京岐阜お詫び行脚の旅の前編(東京編)でした。続きは来週。

記:2014.10.11 ガジ丸 →ガジ丸の旅日記目次