1ヶ月前の3月22日、参議員候補者の伊波洋一さんを囲んでの懇親会へ参加した。懇親会は候補者とその奥方の他、彼を応援する有志たちが10名余りいて、候補者を交えて2時間ほど、候補者が所用で席を立ってからも残りのメンバーでさらに1時間ほどの会合となった。メンバーの全員が私より年配で経験豊富な人達。候補者以上に政治を経験してきた人や、候補者以上に平和運動を経験している人、候補者以上に選挙の裏方を経験してきた人達もいて、彼らの話は、私にとって興味深いことがいろいろあった。

候補者以上に平和運動を経験している内の1人にUさん夫婦がいる。2人で普天間基地のゲート前座り込みに参加し、辺野古のテント村にもしばしば応援に行き、キャンプシュワブ前の座り込みにもたびたび参加しているとのこと。

「内地(倭国)から来ている機動隊は酷いのよ、鉄板の入った靴で、見えない所で私達を蹴っ飛ばすのよ。情け容赦ないって感じだよ。そんな彼らがさ、泊っているホテルってカヌチャリゾートなんだよ、まったく腹立つ!」と奥方が仰る。カヌチャリゾートって高級ホテルだ、高級ホテルに泊まって、ウチナーンチュを虫けら扱いしているようだ。「これが俺の仕事」かもしれないが、ロボットじゃないんだからと私は思う。

候補者以上に政治を経験してきた人はMさんといい、政治家ではなく、政治場面に関わる仕事、又は、そんな立場にいたようで、いろいろ興味深いことを語ってくれた。

「与那国に自衛隊基地ができる、自衛隊員が200名常駐する、200名は有権者だ、与那国のような小さな町で200名は大きな数字、与那国の政治は自衛隊の意向に大きく影響され、町長でさえ自衛隊の押す者でなければ当選できないことになる。」

そんな危険性は与那国だけでなく、他の小さな島にも及ぶ。その通り、「自衛隊は他の島にも基地を造ろうと計画している」とMさんは語る。何故?という疑問に、

「アメリカは中国と戦争してはいけないと思っている。もし、アメリカが中国と争わなければならない場合は、沖縄を戦場に日本を代理にして行うはず。それを察知し、自衛隊は基地造りをし、オスプレイやその他の武器購入に走っている。」とのこと。

政府の仰る「普天間の危険性除去は辺野古移転が唯一の方法」について、「いろんな方法を考え、移転先をあちらこちら候補にあげ、地元に打診し、その結果はどのようなものであったかを提示し、これだけ努力したが、結果として辺野古となった。」など、せめて他の候補地の検討結果も明示してくれたらいいが、「普天間の危険性除去は辺野古移転が唯一の方法」一辺倒では、優しいウチナーンチュも合点できないのである。

Mさんの言うように「戦場は沖縄だけにし、戦火を倭国まで広げない」といことであれば、もしも私が日本国の官僚であるならばそれは正しい選択だと私の理性は判断する。というわけで「何故、何が何でも辺野古新基地なの?」という私の疑問は解けた。

疑問は解けても合点はしない。1899年にできたハーグ陸戦条約は戦争のやり方を取り決めたもので、支配者達による「兵隊は虫けら条約」といった内容である。「戦場は沖縄だけにする」という条約は「ハゴー陸戦条約」と呼ぼう。ハゴーは沖縄語で「汚い」という意。ウチナーンチュを「死んでもいい奴ら」と虫けら扱いしているのだ。

記:2016.4.22 島乃ガジ丸

与那国産のサン

与那国へ行ったら見たい会いたいと希望していたもの、最西端の海岸、ヨナグニウマ、与那国のマヤー(猫)グヮー、それからもう1つ、世界最大のガと言われているヨナグニサン。世界最大のガが沖縄にいることは子供の頃から知っていて、沖縄に世界一がいることを少年は誇らしく思っていた。具志堅用高がチャンピオンになる前の話だ。

2011年9月、埼玉在の友人Kとオヤジ2匹八重山与那国の旅をし、最西端の海岸を見て、ヨナグニウマ、与那国のマヤーグヮーに会ったが、ヨナグニサンにはついに会えなかった。会える努力はした。アヤミハビル(与那国島の方言でヨナグニサンのこと)館という所へ行き、その近くも散策した。しかし、私が会えたのは館に展示されていた標本のみであった。生きたヨナグニサンの写真を撮りたかったのだが残念であった。

後日、図鑑で調べると、ヨナグニサンの出現時期は「2月下旬~3月下旬(暖冬の年のみ)、5月、7月下旬~8月中旬、10月~11月」とあった。私が与那国へ行ったのは出現しない9月だったので、探しても見つからなかったわけである。

その名のついた与那国でヨナグニサンにぜひ会いたいのだが、貧乏暮らしの今、与那国へ旅行はもはやできないであろう。ヨナグニサンにも会えないであろう、写真も撮れないであろう。なので、標本の画像しかないが、今回、ヨナグニサンの紹介となった。

ヨナグニサン(与那国蚕):鱗翅目の昆虫

ヤママユガ科 八重山、与那国、南アジアに分布 方言名:アヤミハビル(八重山)

名前の由来は『ふる里の動物たち』に「我が国では与那国島で初めて採れたのでその名があります」とあった。サンは蚕の音読み、蚕は訓読みすると「かいこ」で、その繭が絹糸となるあのかいこ。本種はカイコガ科ではないが繭を作るのでその名がついたと思われる。ちなみに、かいこの由来は広辞苑に「飼い蚕(こ)の意」とあった。もう一つちなみに、蚕の語源は同じく広辞苑に「桑の葉の間にもぐりこむ虫の意」とあった。

広辞苑にはヨナグニサンの記載もあり、「開張は20センチメートルを超え、日本最大」と説明されている。『沖縄野外昆虫観察図鑑』には「世界最大のガといわれ、翅の面積が最も広い」とあった。同書によると前翅長、雄130ミリ内外、雌140ミリ内外とのこと。『沖縄大百科事典』にも「世界最大のガ」と記述されている。

台湾、東南アジアに広く分布するが、八重山が分布の北限のようで、日本では与那国の他、石垣島、西表島にも生息する。食草はアカギ、モクタチバナ、トベラなど

成虫の出現が『沖縄野外昆虫観察図鑑』に細かく記載されており、「2月下旬~3月下旬(暖冬の年のみ)、5月、7月下旬~8月中旬、10月~11月」とあった。出現しない4月、6月、9月は何をしているのだろう?と気になるが、文献に説明は無い。

与那国町の天然記念物。見た目が美しいので飾り物としても利用されるとのこと。

成虫(標本)

成虫(チラシの写真)

記:ガジ丸 2016.3.25 →沖縄の動物目次

参考文献

『ふる里の動物たち』(株)新報出版企画・編集、発行

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

『沖縄昆虫野外観察図鑑』東清二編著、(有)沖縄出版発行

『名前といわれ昆虫図鑑』偕成社発行

『いちむし』アクアコーラル企画発行

1、序章

琉球列島は北東から南西へ連なっている。その内、沖縄県は北東から沖縄諸島、宮古諸島、八重山諸島と並んで、沖縄島の東に大東諸島がある。大きく分けてその4諸島だが、沖縄諸島には伊是名島伊平屋島、慶良間諸島、その他、粟国島など小さな島がいくつか含まれ、沖縄島と宮古諸島の間には久米島があり、宮古諸島と八重山諸島の間には多良間島があり、八重山諸島の南西には与那国島がある。ちなみに、行政区分上では、久米島は沖縄、多良間と水納島は宮古、与那国島は八重山に含まれているようであるが、距離的感覚では別の独立した島としてもいいように私は思う。・・・なことは置いといて、

沖縄好きの上、旅好きの私は、ずいぶん前から沖縄の数多いそれらの島々を全て訪れたいという望みを持っていた。既に、慶良間諸島や久米島は数回、八重山諸島の内、石垣、西表、竹富、小浜島は2回、それぞれ訪れているが、未踏の島はまだ数多くある。

未踏の島々の内、特に、沖縄の端々はぜひ行ってみたいとかねてから思っていた。沖縄の端々とは、人の住む島でその南端は波照間島、西端は与那国島、東端は北大東島、そして、北端が伊平屋島となっている。最東端の大東島は2009年に旅している。私の生活はこの先ますます貧乏になると予想されるので、まだいくらか余裕のあるうちに残りの北端、西端、南端も制覇しようと、2011年秋、先ずは西端南端の踏破へ。

2、進歩する空港

八重山与那国オヤジ二人旅の始まりは那覇空港から。2011年9月15日、午前9時45分発の石垣行き。余裕を持って那覇空港に着いて、余裕を持って搭乗手続きをする。ところが、搭乗手続きがこれまでと違う。飛行機に乗るのは一昨年2009年の7月以来だが、その時と違う。旅行社から貰ったペーパーにバーコードがあり、それを搭乗口に供えられた機械にかざすだけでいいのだそうだ。これまでよりずっと簡単。

飛行機に乗って、水平飛行になったところで、スっちゃん(キャビンアテンダントのこと、オヤジたちは以前こう呼んでいた)の中からなるべく美人を選んで質問した。旅行社のペーパーを見せて「こういうの初めてなんですが、いつ頃からこのシステムになったんですか?」と。「確か、今年の2月からです」となるべくの美人は答えてくれた。

「便利になりましたね、そういえば、クレジットカードみたいなのをかざしている人も見ましたが、ああいうのもあるんですか?」

「それは各航空会社で発行したカードです。ご希望でしたら機内で申し込み手続きができます。少々お待ち下さい」と言って、少々待たせた後、申し込み用紙と説明書を持ってきた。その説明書、読みはしたが、「俺が今度飛行機に乗るのはいつだ?2年後か?3年後か?その時に申し込んでも遅くは無ぇな。」と思い直し、その場で申し込みはしなかった。しかし、それにしても、飛行機まで電車みたいに簡単な乗り物になったようだ。

3、オヤジ二人旅

今回の旅には同伴者がいた。同伴者は残念ながら男で、私と同年代のオッサン。大学時代からの友人Kで、埼玉に住み、東京の会社に勤めるサラリーマン。離婚して一人暮らしの彼は、時間とお金に余裕があり、しばしば沖縄へ遊びにやってくる。

Kは大学の同級生で、人見知りだが気の良い奴、人見知りのせいか時折はにかんだ笑顔を見せる奴、人見知りではにかんだ笑顔であれば、「きゃー、カワイイ!」と女性からモテそうなのだが、あいにく禿げオヤジなので、残念ながらさほどはモテない。

そんな彼と2011年秋、八重山オヤジ二人旅の始まり。初日は与那国島。

与那国編

1、最西端

高校の頃、美術クラブの二年後輩に与那国出身の女子がいて、与那国島がどこにあるかは彼女のおかげでおぼろげに認識はできていたが、彼女と特に仲が良かったわけでもないので、その頃は特に興味を持たなかった。与那国は地理上も遠いが、私の歴史上も縁遠い島だ。それでも、与那国というと猫と馬が思い浮かぶ。猫は『与那国ぬマヤー小』という有名な民謡がある。馬は、与那国馬という在来種がいる。これらには会いたい。

9月15日、朝8時20分那覇発、9時15分石垣着の便に乗り、石垣発9時55分に乗り継いで、10時25分に与那国へ着く。馬よりも猫よりももっと優先する今回の旅の目的は最西端だ。沖縄だけでなく日本の最西端である。与那国空港の観光案内で地図を貰う。地図にはちゃんと最西端の場所が示されている。他の観光地の位置も大雑把に確認しルートを決める。そして、先ずは最西端を目指し、レンタカーを借りて出発。

最西端の碑なるものがある海岸端へ行き、そこへ立ち、その碑を見る。碑については特に感想はない。「そうである」といった印に過ぎず、「だからなんだ」という気分であった。「最西端に行ってみたい」と思ったのは自分自身なのに。

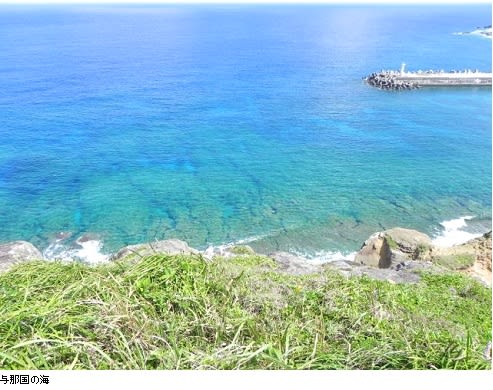

ただ、そこから眺めた崖下の海はきれいであった。海中のサンゴが見えた。サンゴが元気であるらしいことを確認し、少し嬉しくなる。生憎、台湾の島影は見えなかった。

2、与那国馬

与那国空港の観光案内で地図を貰った時、地図には最西端の場所の他、他の観光名所も示されていたが、与那国馬の居場所は書かれていない。

「与那国馬を見たいのですが、どこへ行けばいいですか?」と訊いた。生息数が少ないと聞いていたので、限られた場所にしかいないのだろうと思ったからだ。しかし、観光案内の人は笑いながら答えた。「この辺りとこの辺りとこの辺りに行けば、いくらでも見ることができますよ」と地図の中の数箇所を指した。

「いくらでも見ることができますよ」は本当だった。彼らは集落から離れた原っぱへ行くといくらでもいた。あちらこちらで数頭が群れているのを見た。

馬は予想以上に多くいたが、馬の数よりももっとずっと多く目撃したものがあった。道端に、アスファルトの道路上に、観光地へ向かう園路沿い、その傍の駐車場、芝生の貼られた広場などにそれは無数に落ちていた。与那国島は馬糞の島であった。

3、アヤミハビル

与那国へ行ったならぜひ会いたいと思うものがもう1つあった。ヨナグニサンという名前の蛾、世界最大の蛾として知られ、石垣島、西表島、台湾、東南アジアなどにも生息するが、何といってもその名がついている与那国、多くいるだろうと期待していた。

地図を見ると、最西端の碑から東岬へ向かう途中にアヤミハビル館というのがある。アヤミハビルはヨナグニサンの与那国での呼び名だ。自然の中で生きているヨナグニサンに会えることが望みだが、そこへ行けば、少なくとも標本は見られるはずと寄った。

アヤミハビル館はヨナグニサンだけでなく、他のチョウ・ガ、他の昆虫の標本も展示されてあった。同行のKにはつまらなかっただろうが、私は大いに楽しめた。しかし、あいにく、自然の中で生きているヨナグニサンに会いたい望みは叶わなかった。

4、東岬

日本国の最西端であり、沖縄県の最西端でもある最西端の碑は当然ながら与那国島の西の端にある。そこから逆の東の端に向かった。そこはアガリザキ(東岬)という。宮崎の友人Iが喜納昌吉のファンで、その作品の中に「アガリザキ」が出てくる、と旅に出る前に彼から聞いていた。歌にも出てくるからには何かあるかもと行ってみたわけ。

アガリザキには灯台があった。喜納昌吉のファンでは無い私は、アガリザキが歌われている作品も知らないので、特に感想はない。ただ、芝生がきれいで、眺めが良くて、気持ちの良い風の吹く場所であるということだけが印象に残った。

5、与那国のマヤーグヮー

東岬から久部良バリへ向かう。久部良バリは最西端のすぐ近くであった。なので、西端から東端、東端からまた西端と無駄な時間を費やしてしまった。久部良バリを私は知らなかった。おそらく、同行のKが「行ってみようよ」と提案したのだと思う。

もうすぐ目的地というところで、猫を発見。与那国と言えば先ず浮かぶのが猫、それから最西端、ヨナグニウマ、どなん(泡盛の1銘柄)、ヨナグニサンとなる。何故猫が一番先なのかというと『与那国ぬマヤー小』という有名な民謡があるから。

与那国ぬマヤーグヮーや ヱンチュ騙しぬマヤーグヮー

と始まる。その後はうろ覚えだが、メロディーもちゃんと覚えている。「与那国の猫はネズミ騙しの猫」といった意味。私が子供の頃に流行っていて、よく耳にした唄。同じ頃、「トムとジェリー」というアメリカ産アニメが流行っていたこともあり、子供の私は、どのようにして猫がネズミを騙すのかなどと想像して、印象に残った。

久部良バリ近くで発見した猫は大人の黒猫で、野良のようであり、スマートではあったが、もちろん、いうまでもなく、何ら特別な才能はないものと思われる。

6、クブラバリ

人頭税については何となく知っていた。人頭税は与那国だけでなく宮古八重山の先島に課せられた首里王府による税金。それはそれは過酷な税金だったようだ。

人頭税は広辞苑によるとジントウゼイと読み、「各個人に対して頭割りに同額を課する租税。納税者の担税能力の差を顧慮しない不公平な税とされる反面、経済的には中立的な税とされる」とある。『沖縄大百科事典』にも記載があり、それによると、読みはニントウゼイで「13歳から50歳までの男女に課せられ、個人の能力、土地の能力、天災などを考慮しない税制」とあった。「赤子の圧殺、堕胎など」もあったようだ。

与那国ではクブラバリという人頭税に関する史跡が残っている。クブラは久部良と漢字で書き地名。バリは「割れ」という意味。同行のKに提案され、見に行った。岩間に割れ目があり、そこを妊婦に飛ばせたらしい。飛び越えることができず転落死したものも多くいたらしい。史実かどうかは不明、碑にも「伝説である」と書かれてあった。

久部良バリからその日の宿へ入る。宿がどうであったかは記憶になく、日記にも何も書かれていない。飯食って、飲んで、寝ただけだと思われる。

7、水田のある風景

9月16日、与那国から石垣への飛行機は午前11時過ぎの予定。それまで、もう少し与那国島を観光する。これも同行のKから提案されたことだったと思うが、「ドクターコトーのロケ地へ行こう」となった。ドクターコトーは確かテレビドラマのタイトル。

元々テレビをあまり観ない、テレビドラマはほとんど観ない私だが、ドクターコトーの舞台が沖縄であることは知っていた。主人公が「北の国から」で長男役だった人(名前は思い出せない)ということも知っている。でも、沖縄が舞台ということで1、2回観た程度で、内容はほとんど知らない。特に興味もなかったがミーハーのKに付き合った。

ドクターコトーのロケ地へ行く途中に川を見た。マングローブの生い茂る川、生命エネルギーをたっぷり持っている川、水に触れてみたいと思ったがスルー。

その次に水田を見た。沖縄島にも水田はあるが、金武町(今はうるま市)などごく限られていて私はまだ沖縄島の水田を見ていない。水田の風景は、倭国へ旅するとよく見るが、沖縄島の中南部で生活している限りではなかなか見られない景色だ。のどかな田園、私の好きな景色。しばらく眺めていたかったが、写真を撮っただけでここもスルー。

ドクターコトーの診療所を少し離れた場所から眺めて、特に何の感想も無く、そこから空港へ向かう。16日お昼前、最西端の島与那国を離れ、石垣へ向かう。

8、データ:沖縄県企画部地域・離島課のサイトから抜粋

与那国島(よなぐにじま)

与那国島は日本最西端に位置し、台湾まで111Kmの近距離にあります。周囲27.49Km、面積28.88K㎡の小さな島ながら山あり谷あり川あり、島固有の動植物が生息し、亜熱帯の大自然に恵まれています。

このサイトには詳しく書かれていなかったが、与那国の酒と言えば「どなん」が有名。私も高校生の頃からその存在を知っており、飲んでもいる。「どなん」は商品名であり、沖縄の酒泡盛の1種。与那国には他に「与那国」と「まいふな」という銘柄がある。

私が高校生の頃からその存在を知っているほど有名なのには理由がある。「どなん」には花酒という種類があり、そのアルコール度数の高さで有名であった。一般の泡盛がクース(古酒)の強い物でも43度であるのに、「どなん」は60度もある。60度の酒を造ることが許されているのは与那国島にある3つの醸造所だけとのこと。

9、動植物

与那国島では「初めまして」の動植物にも会えた。植物のイソマツはだいぶ前からその存在を知っていたが、与那国島でやっと写真に収めることができた。動物の4種はとりあえず写真を撮って、いずれも後日調べて、何者か判明したもの。

波照間編

16日、お昼12時頃には石垣空港へ着く。石垣に着いて、同行のKは船で竹富島へ、私は石垣島散策をしたのだが、その話は後述するとして、先に17日の波照間から。

1、片道切符

石垣島の宿は港の近く。17日、朝食とって、準備して、歩いて港へ。

8時30分石垣発の朝早い船便、切符売り場で往復切符を買おうとしたら、「波が荒れていて、帰りの船は欠航になるかもしれません」と言うので、「そうなったらそうなった時だ、運を天に任せよう」と、波照間島までの片道切符を購入し、いざ、波照間へ。

波が荒れているのは台風が近付いている影響とのこと。確かに波が高く、船は揺れる。右に左にやたら舵がきられる。横波を受けないように船長が頑張っているのだろう。船が転覆するという不安はなかったが、帰れないかもという不安は少し持った。

2、最南端

船はほぼ予定通りの時間に波照間島へ着く。波照間島は車で回るほどの大きさは無い。徒歩でも私は良かったのだが、港から町へ向かうとすぐに同行のKが貸し自転車屋を見つけた。自転車で島を巡ることにした。Kの提案で自転車は電動アシスト付自転車となる。私には初めての体験となった電動アシスト付自転車、楽であった。いつか、爺さんになって車の運転ができなくなったら、畑への往復はこれにしようと思った。

電動アシスト付自転車に乗って、今回の旅の目的、名目上は最も重要な目的の1つとなっている最南端へ向かう。波照間島は小さな島だが、それなりに起伏はある。だけど、電動アシスト付自転車は上り坂もスイスイ、オジサン2人仲良くサイクリング。

ほどなく、最南端の碑のある場所へ着いた。名目上は最も重要な目的の1つで、私がそれを望んだのだが、特に感想は無い。「海がきれいだぁー」と思っただけ。

3、噂の泡盛

波照間島は、最南端であることの他には、南十字星が見られるということと、旨い泡盛があることしか私は知らない。南十字星は夜じゃないと見られない、今夜の宿泊は西表島なので、それは当初から諦めている。最南端は見た、残るは酒。

波照間島にある醸造所は1つ、造られる泡盛の銘柄も1つ、「泡波」、旨い泡盛として有名な酒で、私もその存在は若い頃から知っていて、数少ないが飲んだこともある。私の口は鈍感なので、他の泡盛に比べて特に旨いとは感じなかったが、でも、「幻の酒」とウチナーンチュの評判になっているのだ、そんな泡盛を作っている醸造所を見に行った。

後日、波照間島のサイトを見ると、「泡波」についても紹介があり、そこには「製造量が少なく入手困難」とあった。入手困難だから「幻の酒」なのかと納得。であったが、そこで私は、私用の土産として「泡波」の小瓶を1本買った。それをしばらく後、飲んだ。沖縄で造られている他の一般酒(古酒では無いということ)に比べると、旨味があると感じた。オジサンになって泡盛の味が判る舌になったのかもしれない。

4、オヤケアカハチ

泡波醸造所をあとに、しばらく行くと史跡らしき碑が立っていた。見ると「オヤケアカハチ」とある。確か、琉球王朝時代「オヤケアカハチの乱」というのがあったと歴史の授業、または、自分で本を読んでおぼろげに記憶している。取り敢えず、写真を撮る。

後日、調べたところ、オヤケアカハチは波照間島の出身で、於屋計赤蜂という字が充てられている。石垣島に渡り、琉球王府に反逆した人。15世紀末頃のお話。

そこを過ぎてなお散策、波照間の町並みはいかにも沖縄の田舎といった雰囲気。そこにいるだけで気分が癒される雰囲気。空気の匂いも私の好みであった。

港に戻って、お世話になった電動アシスト付自転車を返し、午後2時20分発の西表島大原港経由石垣行きの船に乗り、大原港で降りる。

5、データ:沖縄県企画部地域・離島課のサイトから抜粋

石垣島の南西63kmの海上に浮かぶ日本最南端の有人島。周囲14.8kmの小さく平坦なこの島には、500名を超える人々が暮らしています。

古い石垣と屋敷を取り囲むフクギ、赤瓦の民家など集落のたたずまいが落ち着いた雰囲気を醸し出しています。

南十字星が一番よく見られる観測タワーとして天文マニアも数多く訪れます。

「 2011秋八重山オヤジ2匹旅 前編」は以上。

記:ガジ丸 2016.3.25 →ガジ丸の旅日記目次