夏から秋の季節の変わり目は、昆虫観察に一番良い季節かもしれません。ぐんま昆虫の森のフィールドではたくさんの虫たちに出会えます。

秋の虫と言えば、赤とんぼやバッタ。

ナツアカネ

アキアカネ

暑い真夏をお山で過ごしていた彼らも里に帰り始めたようですね。

ネキトンボ

名前の由来にもなっている翅の基部のオレンジ色が美しい。

ミヤマアカネ

コノシメトンボ

リスアカネ

リスアカネは、周囲に木が多くて暗い感じの池がお好み

ノシメトンボ

翅の先端に黒褐色の斑紋のある赤とんぼの中で一番大きいですが、成熟したオスでも鮮やかな赤色にはなりません。

マユタテアカネ

アオイトトンボ

コバネイナゴ

アシグロツユムシ

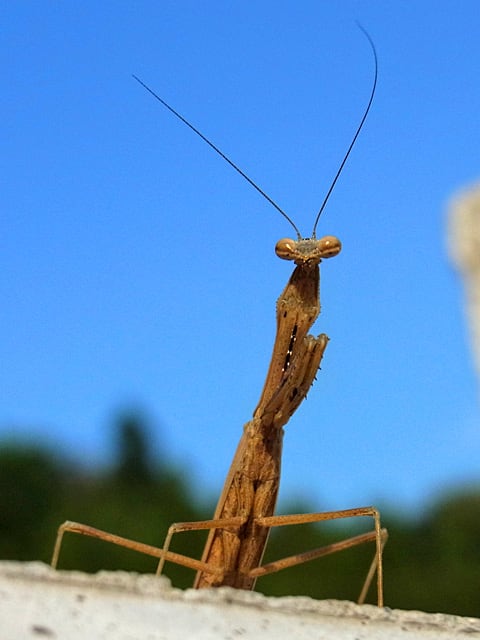

コカマキリ

カマキリは、意外ですがバッタよりもゴキブリに近い仲間です (^^;)

現在、本館1階では季節展「秋の野山の昆虫展」を開催中。(10月30日まで)

キリギリス、コオロギなど鳴く虫たちやバッタ、カマキリ、赤とんぼの仲間など秋を代表する昆虫たちが生体や標本、パネルなどで紹介されています。

クツワムシ

エンマコオロギ

トノサマバッタ

クルマバッタ

ショウリョウバッタモドキ

最近減少している種で、群馬県動物レッドリストでは絶滅危惧Ⅰ類に指定されています。

巨大カマキリ

秋の昆虫の森は面白いよ (^^)

おまけ

今日は十五夜でしたね

にほんブログ村

にほんブログ村

秋の虫と言えば、赤とんぼやバッタ。

ナツアカネ

アキアカネ

暑い真夏をお山で過ごしていた彼らも里に帰り始めたようですね。

ネキトンボ

名前の由来にもなっている翅の基部のオレンジ色が美しい。

ミヤマアカネ

コノシメトンボ

リスアカネ

リスアカネは、周囲に木が多くて暗い感じの池がお好み

ノシメトンボ

翅の先端に黒褐色の斑紋のある赤とんぼの中で一番大きいですが、成熟したオスでも鮮やかな赤色にはなりません。

マユタテアカネ

アオイトトンボ

コバネイナゴ

アシグロツユムシ

コカマキリ

カマキリは、意外ですがバッタよりもゴキブリに近い仲間です (^^;)

現在、本館1階では季節展「秋の野山の昆虫展」を開催中。(10月30日まで)

キリギリス、コオロギなど鳴く虫たちやバッタ、カマキリ、赤とんぼの仲間など秋を代表する昆虫たちが生体や標本、パネルなどで紹介されています。

クツワムシ

エンマコオロギ

トノサマバッタ

クルマバッタ

ショウリョウバッタモドキ

最近減少している種で、群馬県動物レッドリストでは絶滅危惧Ⅰ類に指定されています。

巨大カマキリ

秋の昆虫の森は面白いよ (^^)

おまけ

今日は十五夜でしたね