9月24日付け記事で『ヘクソカズラと昆虫たち(4)』を書き,その中で葉に付いた得体の知れぬ卵について取り上げました。その正体がこの度判明したのです。

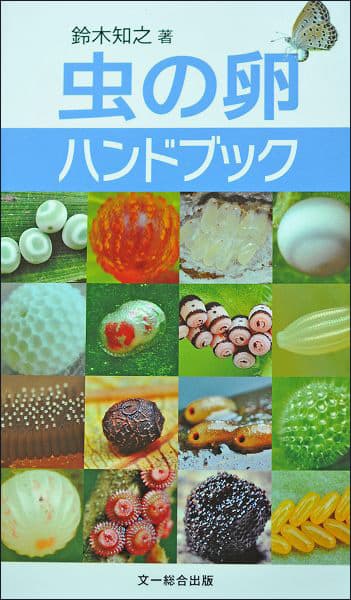

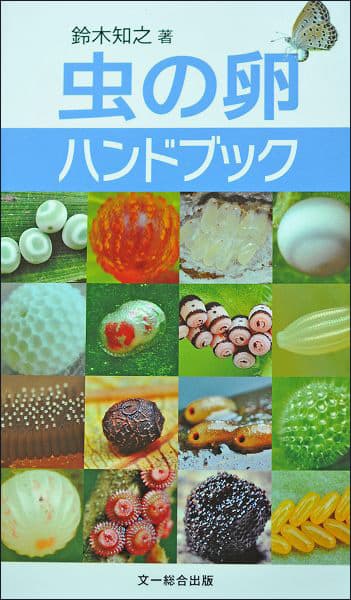

この程,身近な昆虫の卵を多種記載したコンパクト本『虫の卵 ハンドブック』(鈴木知之著/文一総合出版刊)に出合いました。これまでした本が手元になかったので,いろんな卵を見ても,それが羽化して成虫に育ったときの姿と一致しませんでした。それで,どうもすっきりしない思いを抱いたままになってばかりでした。

この本はわたしのような素人にも価格からして,ちょうどお手頃です。それで,それをさっそく入手してわかったことがひとつありました。

ぱらぱらめくっていて,わたしが記憶する卵塊とそっくりの卵が出てきたとき,ほんとうにドキッとしました。

名はカメムシ。わたしが見た卵は色がグレーがかっていたので,これそのものではありませんが,近い種です。それがわかっただけで十分。

このときの卵は,その後,孵化しました。しかし,孵化の場面を激写することはできませんでした。幼虫も見ることができませんでした。いつの間にか孵っていて,知らぬ間にどこかに消えていた,というわけです。じっと見ていることもできなかったので,マア止むを得ませんが。

それでも今回,この本と出合ったことに満足しています。著者に感謝。手がかりが多過ぎても調べ尽くすことはわたしにはできません。 このような程々の情報で今は十分。

そして,この情報を元にネット検索をかけてみました。すると,クサギカメムシらしいことがわかってきました。これなら,ありふれた身近なカメムシです。そして,その名のとおり,なんと臭いことか!

調べた結果わかってきたのですが,この本には,クサギカメムシの黄色っぽい卵塊が紹介されていたのです。写真で見る限り,わたしの見たグレーの印象とは異なります。カメムシは種類が多く卵のかたちに似たものがあるようです。結局いくつかの情報を集約・総合することでクサギカメムシと同定できた次第です。