(1)展覧会 「ゴッホ展 空白のパリを追う」

(2)会場 京都市美術館

(3)会期 2013年4月2日(火)~5月19日(日)

(4)入場料 当日:一般 1,400円

(5)主催者あいさつ ~「ゴッホ展 空白のパリを追う」の特長~【注1】

ファン・ゴッホ美術館の研究チームは、7年間をかけて多くの新発見に基づく新しい解釈や制作年代を提案した。

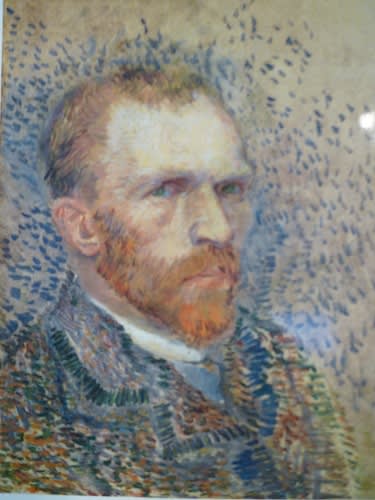

パリ時代(1886-1888)、ファン・ゴッホが画家として大きく変貌を遂げた、しかし、この時期はファン・ゴッホの人生の中でも最も謎に包まれていた。弟テオと共に生活していたため、ゴッホ研究の大きな手がかりである書簡がほとんど残されていないからだ。ファン・ゴッホ美術館の研究チームは、長年ゴッホの自画像と見られていた絵が実は弟テオの肖像【写真①】であることを突き止め、二人の強い絆が証明された(世界的ニュースになった)。また、パリ滞在を境に躍進を遂げたファン・ゴッホがさまざまな造形的実験を重ねていたことも明らかにした。

本展が届ける「ファン・ゴッホとパリ」の謎解きは、世界的なファン・ゴッホ研究に大きく寄与するのみならず、多数の美術ファンの好奇心を刺激する。

本展の展示作品は、数点の特別出品を除き、ファン・ゴッホ美術館所蔵作品で構成されている。ファン・ゴッホを描いた肖像画1点を除き、すべてゴッホ作品(51点)である。ゴッホの自画像が多数公開され、出品作品のうち36点は日本初公開である。

【写真①】

【写真①】

(6)ファン・ゴッホ美術館長あいさつ【注2】

本展(長崎・京都・宮城・広島)では、ファン・ゴッホ美術館所蔵作品のうち、画家のパリ時代の絵画に焦点をあて、その美術史的な画材・技法に係る研究結果を発表する。

ここ数十年、美術史家、保存修復家、科学者間の協力体制はますます重要になっている。ファン・ゴッホ美術館では、もはやこうした学際的協力体制は特別なものではない。

(7)みどころ

(a)「ファン・ゴッホについて」・・・・ゴッホのライフ・ヒストリーをパリ時代以前、パリ時代、パリ時代以後に分けて記すとともに、彼の人物と作品の特徴を一筆書きで記す。

(b)「みどころ・展覧会内容」・・・・展覧会の構成と注目してよいところ。

(8)学際的アプローチ

「ゴッホ展」で提示された絵画の学際的研究の一例として、ゴッホが使用した色の研究をとりあげよう。「ゴッホ展」で最も印象深かった一つで、色の劣化、つまり絵画作品にも老化があることを教えている。

ゴッホは、大胆で鮮やかな色づかいが高く評価されることが多いが、経済的理由から、あるいはその色の魅力に屈する形で品質の劣る顔料を使わざるをえなかった。不安定なことで評判の悪かったクロムイエロー(黄鉛)、シトロンイエロー(亜鉛黄)、コチニールレーキ(カーマイン)、レッドウッドレーキ(ブラジリンを使った赤色レーキ)、鉛丹、プルシアンブルーといった色の数々をゴッホは使用した。書簡の文面には使用する絵具の耐久性に対する懸念が伺える。

こうした態度は、不安定な色の使用を断固拒否し、安定した代わりの色を求めたジョルジュ・スーラ、クロード・モネ、オーギュスト・ルノワールのような同時代の画家たちの妥協のない姿勢とは対照的だ。

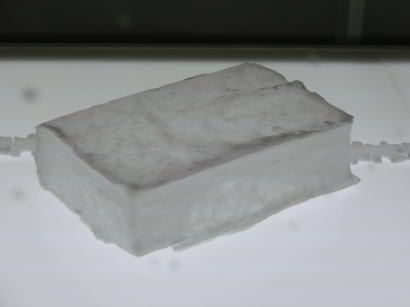

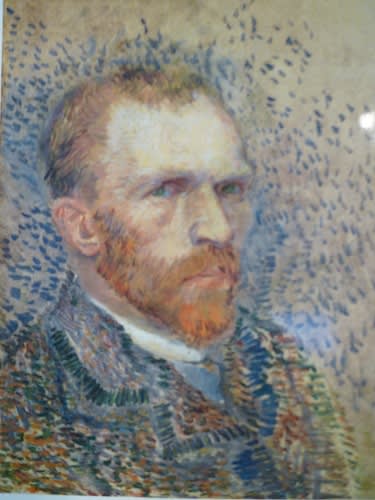

耐久性の乏しい赤色レーキの使用により、劣化の痛手をこうむっている作品の一つが「自画像」(1987年)だ【写真②】。この作品には著しい退色が認められる。ゴッホは、錫で媒染したコチニールにいくらか青をまzせた透明な紫の下塗りをほどこした。元は深く濃い赤色をしていたコチニールは、今ではほとんど見ることができない。結果として、この絵具層は無色透明に近い状態になってしまった。青だけは残されたが、これは単に軽く下塗りしたカルトンに薄く色をつけるにとどまっている。額縁の下に残る少し暗い褐色がかった紫が、上塗り層の元の色合いを示唆するが、この褐色がかった色合いもまた退色の結果だ。

顔と上着にも有機顔料の赤が使われているが、この色はかなりよく残されている。この部分に使われている独特の明るく鮮やかなオレンジを紫外線光のもとで調べると、錫で媒染したコチニールよりも退色が遅いコップス・プルプリン(アカネの根からとった抽出物)が使用されていることが明らかになった。

品質の悪い画材が画面に重大な劣化を引き起こし、その結果ゴッホが意図した鮮やかな色彩のコントラストを弱め、今日の作品解釈に影響を与えている。【注3】

【写真②】

【写真②】

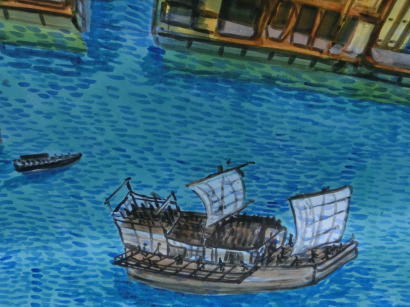

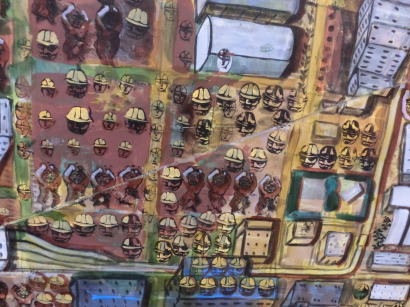

「ヤマウズラの飛び立つ麦畑」(1887年)【写真③】は、以前は葦原を描いたもの、と考えられていた。しかし、前景に描かれた草花によって、それが誤りであることが明らかになった。ケシ、ヤグルマソウ、カミツレは、どれも耕地でよく見られる花々だ。風で左へなびいて揺れる植物が小麦であることは、短い円筒形に描かれた穂を見ればわかる。前景に描かれた刈り取られた畑は、ちょうど収穫が始まったことを示す。

テオの未亡人ヨハンナ・ファン・ゴッホ=ボンゲルは、飛び立つ小鳥はヒバリである、と考えた。ヒバリは、当時も今もロマン派にとって自然体験のこの上ない象徴だ。

しかし、この小鳥はヒバリではない。大きさ、黒い頭部から、もっと大きいヤマウズラであることがわかる。ヤマウズラは、地表近くを飛んで餌である草花の種を探す。(ゴッホ展では、ロッテルダムの自然史博物館所蔵の鳥の剥製も展示する。)

近年、空高く、画面中央の上端近くに描かれたもう1羽の鳥の存在が指摘された。これこそヒバリではないかもしれないが、あまりにも小さくて特定できない。

ヤマウズラは、鑑賞者あるいは刈る人に驚いて飛び立ったらしい。これは騙し絵の手法(トロンプ・ルイユ)の効果を高めると同時に、ほとんど遠近感のない風景に奥行きを与えている。

作品の構図は、水平方向に3つの部分(空・小麦畑・前景の刈り取られた畑)に分けられる。ゴッホは、まず極めて単純な風景の骨格を決めるために、グラファイトを用いてパースペクティヴ・フレームで示された線をたどることから始めたらしい。これらは赤外線反射写真でも確認できるのは勿論、ところどころ肉眼でも見ることができる。フレームの大きさは、およそ46×60cmで、キャンパスの中央に置かれた。ゴッホは、フレームのワイヤーが交差する位置、つまり伝統的な遠近法でいう消失点にあたるところのちょうど上に、左上空へはばたくヤマウズラを描いたのだ。

ゴッホがパリ時代に制作した作品の中で、明らかに田園風景を主題としたものは、この1点だけだ。この作品は、彼がオランダ時代の終わり頃にいくつか描いた揺れる小麦畑に似ている。しかし、刈る人や麦束が描かれていない点で異なる。ゴッホは、この時はまだパリで大きな人物像を納得できるように描くことができないでいた。【注4】

【写真③】

【写真③】

【注1】MBS/財団ハタステフティング(ルイ・ファン・ティルボルフ監修/有川幾夫・日本側監修/尾畑眞人ら・訳)『ゴッホ展』(株式会社DNPアートコミュニケーションズ、2013.4)の主催者「ごあいさつ」・・・・なお、この図版はファン・ゴッホ美術館所蔵のアントワープとパリ時代の絵画について詳細に書かれた文献の要約(ただし、脚注および学術的参考文献は割愛)

【注2】前掲書のアクセル・リューガー館長「ごあいさつ」

【注3】前掲書の第2章のうち「What colour was this?-どんな色だったのか?」

【注4】前掲書の第2章のうち「What is flying there?-飛んでいる鳥は?」

【参考】

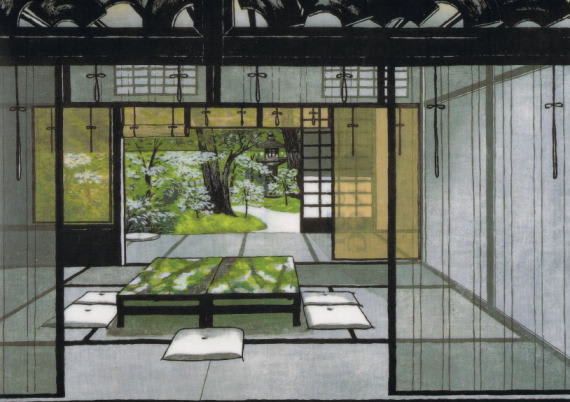

「【旅】ジュディ・オングの版画 ~日本家屋または京都の再発見~」

「【旅】美の響演 関西コレクションズ」

「【旅】松江 ~須田国太郎を追って~」

「【旅】エル・グレコから宮永愛子まで」

「【旅】復興を絵画で表現できるか ~平町公の試み~」

「【旅】彫刻の街 ~鑑賞者の存在意義・考~」

「【旅】島根県立美術館 ~震災復興支援特別企画 ふらんす物語~」

「【言葉】手のなかの空/奈良原一高 1954-2004」

「【旅】オーストリア ~グラーツ~」

↓クリック、プリーズ。↓

(2)会場 京都市美術館

(3)会期 2013年4月2日(火)~5月19日(日)

(4)入場料 当日:一般 1,400円

(5)主催者あいさつ ~「ゴッホ展 空白のパリを追う」の特長~【注1】

ファン・ゴッホ美術館の研究チームは、7年間をかけて多くの新発見に基づく新しい解釈や制作年代を提案した。

パリ時代(1886-1888)、ファン・ゴッホが画家として大きく変貌を遂げた、しかし、この時期はファン・ゴッホの人生の中でも最も謎に包まれていた。弟テオと共に生活していたため、ゴッホ研究の大きな手がかりである書簡がほとんど残されていないからだ。ファン・ゴッホ美術館の研究チームは、長年ゴッホの自画像と見られていた絵が実は弟テオの肖像【写真①】であることを突き止め、二人の強い絆が証明された(世界的ニュースになった)。また、パリ滞在を境に躍進を遂げたファン・ゴッホがさまざまな造形的実験を重ねていたことも明らかにした。

本展が届ける「ファン・ゴッホとパリ」の謎解きは、世界的なファン・ゴッホ研究に大きく寄与するのみならず、多数の美術ファンの好奇心を刺激する。

本展の展示作品は、数点の特別出品を除き、ファン・ゴッホ美術館所蔵作品で構成されている。ファン・ゴッホを描いた肖像画1点を除き、すべてゴッホ作品(51点)である。ゴッホの自画像が多数公開され、出品作品のうち36点は日本初公開である。

【写真①】

【写真①】(6)ファン・ゴッホ美術館長あいさつ【注2】

本展(長崎・京都・宮城・広島)では、ファン・ゴッホ美術館所蔵作品のうち、画家のパリ時代の絵画に焦点をあて、その美術史的な画材・技法に係る研究結果を発表する。

ここ数十年、美術史家、保存修復家、科学者間の協力体制はますます重要になっている。ファン・ゴッホ美術館では、もはやこうした学際的協力体制は特別なものではない。

(7)みどころ

(a)「ファン・ゴッホについて」・・・・ゴッホのライフ・ヒストリーをパリ時代以前、パリ時代、パリ時代以後に分けて記すとともに、彼の人物と作品の特徴を一筆書きで記す。

(b)「みどころ・展覧会内容」・・・・展覧会の構成と注目してよいところ。

(8)学際的アプローチ

「ゴッホ展」で提示された絵画の学際的研究の一例として、ゴッホが使用した色の研究をとりあげよう。「ゴッホ展」で最も印象深かった一つで、色の劣化、つまり絵画作品にも老化があることを教えている。

ゴッホは、大胆で鮮やかな色づかいが高く評価されることが多いが、経済的理由から、あるいはその色の魅力に屈する形で品質の劣る顔料を使わざるをえなかった。不安定なことで評判の悪かったクロムイエロー(黄鉛)、シトロンイエロー(亜鉛黄)、コチニールレーキ(カーマイン)、レッドウッドレーキ(ブラジリンを使った赤色レーキ)、鉛丹、プルシアンブルーといった色の数々をゴッホは使用した。書簡の文面には使用する絵具の耐久性に対する懸念が伺える。

こうした態度は、不安定な色の使用を断固拒否し、安定した代わりの色を求めたジョルジュ・スーラ、クロード・モネ、オーギュスト・ルノワールのような同時代の画家たちの妥協のない姿勢とは対照的だ。

耐久性の乏しい赤色レーキの使用により、劣化の痛手をこうむっている作品の一つが「自画像」(1987年)だ【写真②】。この作品には著しい退色が認められる。ゴッホは、錫で媒染したコチニールにいくらか青をまzせた透明な紫の下塗りをほどこした。元は深く濃い赤色をしていたコチニールは、今ではほとんど見ることができない。結果として、この絵具層は無色透明に近い状態になってしまった。青だけは残されたが、これは単に軽く下塗りしたカルトンに薄く色をつけるにとどまっている。額縁の下に残る少し暗い褐色がかった紫が、上塗り層の元の色合いを示唆するが、この褐色がかった色合いもまた退色の結果だ。

顔と上着にも有機顔料の赤が使われているが、この色はかなりよく残されている。この部分に使われている独特の明るく鮮やかなオレンジを紫外線光のもとで調べると、錫で媒染したコチニールよりも退色が遅いコップス・プルプリン(アカネの根からとった抽出物)が使用されていることが明らかになった。

品質の悪い画材が画面に重大な劣化を引き起こし、その結果ゴッホが意図した鮮やかな色彩のコントラストを弱め、今日の作品解釈に影響を与えている。【注3】

【写真②】

【写真②】「ヤマウズラの飛び立つ麦畑」(1887年)【写真③】は、以前は葦原を描いたもの、と考えられていた。しかし、前景に描かれた草花によって、それが誤りであることが明らかになった。ケシ、ヤグルマソウ、カミツレは、どれも耕地でよく見られる花々だ。風で左へなびいて揺れる植物が小麦であることは、短い円筒形に描かれた穂を見ればわかる。前景に描かれた刈り取られた畑は、ちょうど収穫が始まったことを示す。

テオの未亡人ヨハンナ・ファン・ゴッホ=ボンゲルは、飛び立つ小鳥はヒバリである、と考えた。ヒバリは、当時も今もロマン派にとって自然体験のこの上ない象徴だ。

しかし、この小鳥はヒバリではない。大きさ、黒い頭部から、もっと大きいヤマウズラであることがわかる。ヤマウズラは、地表近くを飛んで餌である草花の種を探す。(ゴッホ展では、ロッテルダムの自然史博物館所蔵の鳥の剥製も展示する。)

近年、空高く、画面中央の上端近くに描かれたもう1羽の鳥の存在が指摘された。これこそヒバリではないかもしれないが、あまりにも小さくて特定できない。

ヤマウズラは、鑑賞者あるいは刈る人に驚いて飛び立ったらしい。これは騙し絵の手法(トロンプ・ルイユ)の効果を高めると同時に、ほとんど遠近感のない風景に奥行きを与えている。

作品の構図は、水平方向に3つの部分(空・小麦畑・前景の刈り取られた畑)に分けられる。ゴッホは、まず極めて単純な風景の骨格を決めるために、グラファイトを用いてパースペクティヴ・フレームで示された線をたどることから始めたらしい。これらは赤外線反射写真でも確認できるのは勿論、ところどころ肉眼でも見ることができる。フレームの大きさは、およそ46×60cmで、キャンパスの中央に置かれた。ゴッホは、フレームのワイヤーが交差する位置、つまり伝統的な遠近法でいう消失点にあたるところのちょうど上に、左上空へはばたくヤマウズラを描いたのだ。

ゴッホがパリ時代に制作した作品の中で、明らかに田園風景を主題としたものは、この1点だけだ。この作品は、彼がオランダ時代の終わり頃にいくつか描いた揺れる小麦畑に似ている。しかし、刈る人や麦束が描かれていない点で異なる。ゴッホは、この時はまだパリで大きな人物像を納得できるように描くことができないでいた。【注4】

【写真③】

【写真③】【注1】MBS/財団ハタステフティング(ルイ・ファン・ティルボルフ監修/有川幾夫・日本側監修/尾畑眞人ら・訳)『ゴッホ展』(株式会社DNPアートコミュニケーションズ、2013.4)の主催者「ごあいさつ」・・・・なお、この図版はファン・ゴッホ美術館所蔵のアントワープとパリ時代の絵画について詳細に書かれた文献の要約(ただし、脚注および学術的参考文献は割愛)

【注2】前掲書のアクセル・リューガー館長「ごあいさつ」

【注3】前掲書の第2章のうち「What colour was this?-どんな色だったのか?」

【注4】前掲書の第2章のうち「What is flying there?-飛んでいる鳥は?」

【参考】

「【旅】ジュディ・オングの版画 ~日本家屋または京都の再発見~」

「【旅】美の響演 関西コレクションズ」

「【旅】松江 ~須田国太郎を追って~」

「【旅】エル・グレコから宮永愛子まで」

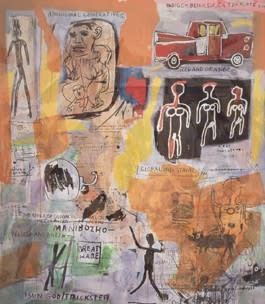

「【旅】復興を絵画で表現できるか ~平町公の試み~」

「【旅】彫刻の街 ~鑑賞者の存在意義・考~」

「【旅】島根県立美術館 ~震災復興支援特別企画 ふらんす物語~」

「【言葉】手のなかの空/奈良原一高 1954-2004」

「【旅】オーストリア ~グラーツ~」

↓クリック、プリーズ。↓