(1)開港場としての神戸が、旧幕府の治下にあったのは、わずか2日にすぎない。神戸村は、当時古くからの港である「兵庫」の地名で公文書に載っており、その兵庫の一部をさすにすぎなかった。

開港と同時に、権利上の、「外国人居留地」が発足する。その居留地が神戸村の浜寄りに敷地を持ったために、兵庫の呼称がうすれ、あるいはいよいよ広称になり、神戸という地名が前面に出てきた。神戸が、その核としてあくまで居留地として発足したことが、前記の出生の事情と名称の変遷によって察せられる。

誕生した神戸にあっては、あくまで外国人が主だった。かれらの貿易事務と、居住地の環境感覚を、政府以下、県庁・地下人が重んずることで都市の個性や市民に共通する都市感覚ができあがった。

(2)神戸にとって、大阪は忌むべき旧時代の象徴だった。

江戸中期以後、兵庫は北前船の出発港として栄えたが、廻船問屋の株は少なく、十数軒しか許可されなかった。大坂の同業者が、大坂奉行所に働きかけて兵庫港の成長をおさえこみつづけた、ということがあるらしい。

大阪は、江戸とちがって、都市を装飾するところの政治や文化の権威というものがなく、兵庫港からみれば、そういう大坂に、大坂奉行所を通じて支配されていることが笑止千万だったにちがいない。

兵庫が幕府直轄領になったのは江戸後期からで、それまでは尼崎藩の藩領だった。尼崎藩は兵庫港に陣屋を置いて藩吏を駐在させていたが、幕府直轄領になってから、その陣屋が、そのまま大坂与力の駐在所につかわれた。

尼崎藩はその財政の上から、兵庫港の発展はじかに藩を利するものだっただけに、商人を大切にし、その商業活動を拘束するようなことはなかった。

しかし、幕府直轄領になると事情が変わった。大坂に支配された。より具体的にいえば、大坂奉行所の背後にいる大坂の株仲間に支配された。

開港によって、さらには幕府が倒れることによって、神戸は大坂から独立した。神戸人が大阪に対して持っている明色でないイメージは、ひとつには前記のような歴史の遺伝が、どこかに残っているのかもしれない。

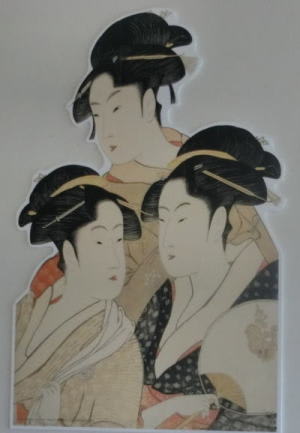

大阪といえば、神戸人にとって、実態以上に泥くさく思えるらしい。それは、かつて兵庫を支配した江戸幕府の泥くささ、江戸期の日本人の意地わるさ、頭にちょんまげをのせた反っ歯の阿呆面といった明治以前の日本人・日本文化の陋劣な部分のすべてが、すくなくとも開港早々の時期の神戸人には感じられた。それよりも、居留地の外国人のほうがはるかにスマートで美的だった。

(3)公文書においては「兵庫」と称しつつも、実際には兵庫港ではなく、それよりずっと東方の神戸の村の海岸に開港場がひらかれたのは、慶応3年12月7日だ。西暦では1868年元日だ。

この時期、日本は内戦(戊辰戦争)寸前で、極度に緊張していた。新首都は、薩長が幼帝を挟んで占拠している。大阪にあっては幕軍数万が集結し、対外的には(大政奉還した)先々月まで「日本国皇帝」だった徳川慶喜を擁している。のちでいう「鳥羽・伏見の戦い」がおころうとしていた。

神戸の誕生が、革命の内戦前夜だったことは、都市性格の形成にとって重要な因子だった。

(4)兵庫は見捨てられた。

開港早々、京都の新政府の兵庫行政をうけもつべくやってきたのは、長州出身の伊藤なにがし47歳で、当時は俊輔と自称していた。のちの博文である。最初の職名は外国事務掛で、「兵庫奉行ノ事務ヲ管掌セシム」という辞令だった。4か月後、兵庫県知事になった。

かれの庁舎は、旧幕時代、大坂奉行所の与力1騎が執務していた勤番所で、狭隘すぎて役に立たなかった。加えて、神戸村にできた運用所(税関)から遠すぎる。移転すべく、神戸村に近い坂本村に地所を求めたところ、兵庫の名主・年寄らが協議し、これでは兵庫が廃れてしまう、となげいた。県庁の新庁舎を兵庫に建ててくれ、と陳情したが、とりあげられなかった。

工事が請負人に発注されたのは明治元年6月12日だ。このとき、旧幕時代、はるか蝦夷地までゆく北前船などの商港として栄光を築いた「兵庫」が決定的に衰退し、代わって「神戸」がこの一帯の港とまちを代表する呼称になった。同時に、江戸期の大坂の商権から独立した。神戸は、神戸にとって縁起のいい名前になった。

(5)兵庫県庁にとっての最初の土木事業は、県庁を建てるほかに2つあった。

(a)旧幕府からひきついだ居留地の敷地固めの土木工事を継続しなければならなかった。

(b)開港場というカネの落ちやすい土地をねらって虞犯性の高い連中が流入してくるため、早々に監獄をつくらねばならなかった。

加納宗七は、旧幕府にとって政治犯だったが、当の幕府が倒れたために、新政府の牢に入る必要がなかった。

加納は紀州人だった。和歌山城下の御用商人宮本助七の次男として生まれ、幕末、とびだして志士仲間に入った。紀州脱藩陸奥宗光を頼ったらしい。陸奥は、坂本竜馬が長崎でやっていた浪士結社海援隊の有力メンバーで、坂本が大政奉還の工作のために京都で奔走していたときは、その秘書のような仕事をしていた。

坂本は神戸開港の1か月半前に大政奉還を成功させ、その半月後に暗殺された。

残された陸奥は復讐を誓った。黒幕は紀州藩重役の三浦休太郎と見てつけ狙い、12月7日夜9時ごろ、京都の旅籠天満屋で新撰組の幹部と酒を飲んでいる三浦を同志十数人とともに斬りこんだ。その中に町人あがりの加納もいた。

斬りこんだ陸奥の同志はみな書生で、新撰組のようなそれ専門の連中に刃むかうのはむりだった。新撰組側には土方歳三もいた。たちまち斬りたてられて逃げざるをえなかった。

天満屋事件は、神戸開港の日だ。

事件後、加納は京を逐電し、居留地造成のためにごったがえしている神戸村にきて潜伏した。

数日して、鳥羽・伏見の戦における薩長の勝利で、天下がくつがえった。

(6)加納は晴れて神戸で商売をやった。

かれは居留地に近接の西町で材木商をいとなんだ。無限に材木の需要があるだろうと見たのが、中った。

元志士ということで、県庁にも顔がきいたらしい。

まだ若かった伊藤博文がつくった兵庫県庁の庁内の空気や吏員の気分は、どの府県の府庁・県庁よりあかるくて、官のにおいが薄いといわれていた。「官民の交接頗る平民的」だった。明治早々の官の重苦しさはときに旧幕時代をこえるものがあったが、兵庫県庁の場合、居留地の気分の照り映えもあったろうが、伊藤という陽気な男のいい面が、庁内の気分をつくっていた。

当時の兵庫県庁の管轄内の神戸区からのちに神戸市役所が誕生したのだが、この気分は県庁以上に市役所に遺伝することになったかもしれない。

(7)神戸は山が海岸の市街地にせまっているために、川の長さがみじかく、豪雨のときなど、じかに滝が市街地にたたき落ちていくようなものだ。

パークスの前任の英国公使だったオールコックが、兵庫に上陸してこのあたりの地理を見、生田川に気づいている。かれが見た生田川には、水が流れていなかった。六甲山系の多くの川と同様、乾燥が続くと水が涸れるのだ。加えて、山から土砂が押し流されるために、地面より高く川砂が堆積し、堤防が土塁のように高くなっている(天井川)。ために、大雨が降ると、付近を水びだしにした。

この川の勢いは、できあがったばかりの居留地をおびやかしたために、居留地のひとびとのあいだで苦情が出たらしい。

伊藤博文は明治2年7月に大蔵小輔になって神戸を去った。付替工事にどこまで関係したか、不明だが、ともかくも県庁が企画し、明治3年末か同4年のはじめごろに加納宗七が、工費3万両ちょっとで請け負った。

あたらしい河道は、布引の滝の下から、まっすぐに線をひいたように、最短距離(1.9km)で海に落ちるというものだった。

加納は、明治4年3月10日に着工し、わずか3か月で完工させてしまった。よほど物事のできる人物だったらしい。

旧河川敷が、みごとな砂を堆積したまま残った。加納はこの土地の入札に参加しておとし、河道を幅18mの、当時としてはみごとな道路に仕立てなおし、海岸までつきとおした。道路の両側はたんねんに造成して宅地とし、希望者に分譲した。

いま、旧生田川の西側の堤路に神戸市役所がある。市役所前の道路は、もともとは加納がつくったものだ。

加納についての神戸における痕跡は、かれが造成した一画は加納町という町名がつけられているくらいだ。

いまの神戸市街地の原形は、居留地の造成にあるというより、むしろ生田川をつけかえて、その旧河道を路幅の豪宕な道路に仕立てあげた明治4年のこの工事にある。これによって神戸市街の骨格ができあがった。

□司馬遼太郎『街道をゆく21 神戸・横浜散歩/芸備の道』(朝日文庫、1988)

↓クリック、プリーズ。↓

【参考】

「

【旅】布引の水 ~神戸(2)~」

「

【旅】居留地 ~神戸~」

美保関灯台(1)

美保関灯台(1) 美保関灯台(2)

美保関灯台(2) 美保関灯台(3)

美保関灯台(3) 美保関灯台(4)

美保関灯台(4) 灯台ビュッフェ(1)

灯台ビュッフェ(1) 灯台ビュッフェ(2) ~高浜虚子~

灯台ビュッフェ(2) ~高浜虚子~ 灯台ビュッフェ(3) ~与謝野夫妻~

灯台ビュッフェ(3) ~与謝野夫妻~ 門前町(1) ~初代・関の五本松~

門前町(1) ~初代・関の五本松~ 門前町(2)

門前町(2) 門前町(3)

門前町(3) 美保神社(1)

美保神社(1) 美保神社(2)

美保神社(2) 美保神社(3)

美保神社(3) 美保関灯台(1)

美保関灯台(1) 美保関灯台(2)

美保関灯台(2) 美保関灯台(3)

美保関灯台(3) 美保関灯台(4)

美保関灯台(4) 灯台ビュッフェ(1)

灯台ビュッフェ(1) 灯台ビュッフェ(2) ~高浜虚子~

灯台ビュッフェ(2) ~高浜虚子~ 灯台ビュッフェ(3) ~与謝野夫妻~

灯台ビュッフェ(3) ~与謝野夫妻~ 門前町(1) ~初代・関の五本松~

門前町(1) ~初代・関の五本松~ 門前町(2)

門前町(2) 門前町(3)

門前町(3) 美保神社(1)

美保神社(1) 美保神社(2)

美保神社(2) 美保神社(3)

美保神社(3)