先日のこと、日本経済新聞の文化欄に「推敲」(すいこう)という言葉の「由来」が書かれてあった。言葉の意味はもう言わずもがなですよね。

その由来について、要約すると「中国の唐の時代の故事や逸話を集めた「唐詩紀事」という書があり、この中に収められた、詩人「賈島(かとう)」の逸話が「推敲」の由来と言われている。

詩人である賈島は、自分が書いた詩の中にある「僧は推す、月下の門」という部分を、「推(お)す」より「敲(たた)く)」の方が良いのではないか、と迷いながら歩いていた。

すると前方を歩いていた「韓愈(かんゆ)」という、有名な詩人にぶつかってしまう。賈島は韓愈に「推」と「敲」について相談したところ、韓愈から「敲く」が良いと言われた。」

この逸話のタイトルが「推敲」になっており、そこから「文章をより良くしようと考え続けること」を「推敲」というようになった。

唐の時代は「618~907年」だから、実に1000年以上もの前に遡(さかのぼ)る由緒ある言葉なんですね・・、「推敲」は。

で、卑近な例で恐縮だが実はこのブログも「推敲」の産物である。

何しろ文才がイマイチなので、一度仕上げても少なくとも一晩以上は置くことにしており、前日とは違う気分で読み返して「ああでもないこうでもない」と筆を入れている。

その割にはパッとしないブログですけどね・・(笑)。

推敲するときの心がけは「読む人の身になって理解しやすい表現になっているか」「上から目線の物言いになっていないか」「自慢話に陥っていないか」「特定の個人への当てつけや中傷になっていないか」・・などで、己の人間性の弱点をなるべく隠蔽する意図があるのはもちろんだが、けっしてうまくいってないことはよく分かっている。

そこで、文節の終わりに(笑)を付けてときどき誤魔化しているのを賢明な読者はきっと見抜かれているに違いない、ハハハ(笑)。

ただし「推敲」そのものは好きである。頭の体操にもなるし、そうじゃないと(ブログを)17年間も続けていないでしょうよ。

で、この記事から何が言いたいのかといえば「日経新聞」は洒落た記事が多くて「何となく波長が合う」ということ。

たとえば、毎日、最終紙面に掲載されている「私の履歴書」も興味深い。

各界一流の「功成り、名を遂げた」方たちが次々に登場されて「生い立ちの記」を詳細に述べられている。各界といえば、政界、実業界、芸術、学術、スポーツといったところ。

ただ、このうち実業界の方々の話はそりゃあもちろん人格・識見ともに「ご立派」な方々ばかりだが、所詮は「企業の金儲けの話」に落ち着くので言い方は悪いが「志」がちょっと低いように思う。これは企業人の宿命なので仕方がないが、人物の力量からするともったいないような気がする。

やっぱり天下国家を論じ、人類の幸福のために邁進するという「大義名分」がないとちょっと淋しい~。

そういえば7年ほど前に「私の履歴書」に登場した当時の実業界の雄「カルロス・ゴーン」さんは今となってはあんな風だから有為転変が激しくて、きっと日経新聞も起用しなければよかったと臍(ほぞ)を噛んでいるに違いない(笑)。

まさに「人の一生は棺を覆いて定まれり」(人間の真価は死んでから決まる)ですね。

ほかには先頃に登場された映画俳優の「山崎 努」さんの軽妙洒脱(しゃだつ)な筆致が強く印象に残っている。

そして、つい先日の日曜版(4月30日)には、個人的に一番大好きな西部劇「リバティ・バランスを射った男」が紹介してあった。

こういう地味な西部劇を取り上げるなんて、やっぱり日経新聞は肌合いが合うんだよねえ~。

ちなみに、昨年(2022年7月24日付け)にはこの記事。

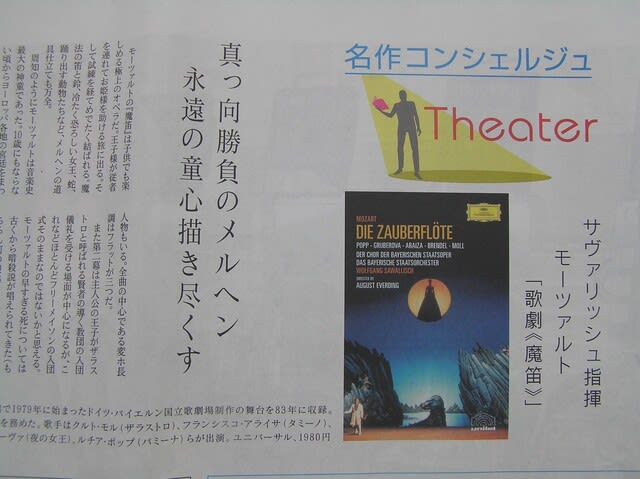

オペラ「魔笛」(サバリッシュ指揮)を取り上げるとは・・、「この記者はモーツァルトが分かっている!」と、手放しで喜んだことだった(笑)。

なお、この西部劇の解説の結びにはこうある。

「ジョン・フォード監督は勇ましくない西部劇を撮っている。馬や銃を使ったアクションは少なく、スコープ画面を生かした空間のスペクタクルも出てこない。ふたりの主演俳優も50代を迎えていた。

にもかかわらず、この映画は味わいが深い。不思議な余韻が舌に残りつづける」

ん、「不思議な余韻が舌に・・」、あまり聞かない表現だが前文に「味わいが深い」とあるので呼応させたのだろうか。

いずれにしても、ご覧になる機会があれば、自信を持ってお薦めしたい傑作だと思う。それに、共演した「ベラ・マイルズ」の美貌にうっとりさせられること間違いなし(笑)。

この内容に共感された方は積極的にクリック →