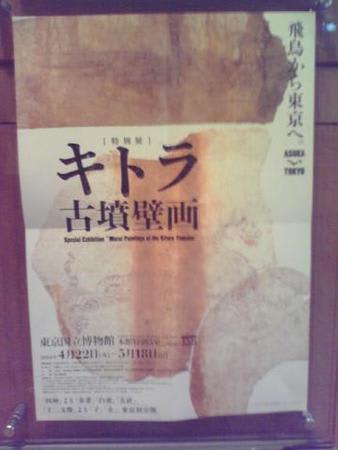

久しぶりに上野で美術展を堪能しました。

すっかり日も暮れて無性にお腹が空いたので、そのままアメ横まで向かいました。上野に来たらここでしょう!ということで、アメ横ガード下にある『昇龍』という中華料理店に入りました。

カウンターのみの『鰻の寝床』の店内に入って、先ずは名物の餃子と、今回は麻婆丼をオーダーしました。ここの麻婆丼は昨今のもののように極端に辛くなく、食べやすくて大好きです。

そして餃子は一皿に4個しかのっていませんが、何しろデカいΣ(゜ロ゜ノ)ノ!隣に置いた箸と比べて頂くと分かるかも知れませんが、1個で普通の餃子2個分の大きさがあります。ただ、ニンニクを使っていないので見た目以上にあっさりしていて、意外とペロリと食べられます。

今日は自分なりに『これでもか!』というくらいに上野を堪能しました。たまの休日、これくらいの贅沢はしてもいい…ですよね?

すっかり日も暮れて無性にお腹が空いたので、そのままアメ横まで向かいました。上野に来たらここでしょう!ということで、アメ横ガード下にある『昇龍』という中華料理店に入りました。

カウンターのみの『鰻の寝床』の店内に入って、先ずは名物の餃子と、今回は麻婆丼をオーダーしました。ここの麻婆丼は昨今のもののように極端に辛くなく、食べやすくて大好きです。

そして餃子は一皿に4個しかのっていませんが、何しろデカいΣ(゜ロ゜ノ)ノ!隣に置いた箸と比べて頂くと分かるかも知れませんが、1個で普通の餃子2個分の大きさがあります。ただ、ニンニクを使っていないので見た目以上にあっさりしていて、意外とペロリと食べられます。

今日は自分なりに『これでもか!』というくらいに上野を堪能しました。たまの休日、これくらいの贅沢はしてもいい…ですよね?