【二之丸跡には巨大な大井戸遺構や残酷な「俎石」】

松山城は江戸時代またはそれ以前に築城され今なお残る現存天守12城の一つ。勝山山頂(標高132m)に本丸、中腹に二之丸、山麓に三之丸を置いていた。天守・小天守・隅櫓を渡り櫓で結ぶ構造はわが国を代表する連立式天守を備えた城郭といわれる。国指定重要文化財の建造物は天守をはじめ戸無門、隠門、隠門続櫓、紫竹門、乾櫓、野原櫓など21棟にも上る。

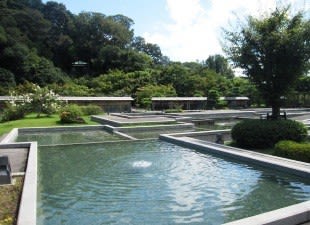

二之丸跡地は「二之丸史跡庭園」(開園1992年)として公開されている。広さは約1.6ヘクタールで、「表御殿跡 柑橘・草花園」と「奥御殿跡 流水園」の二つに大きく分かれる。発掘調査や古い絵図に基づいて、遺構上にミカンなど柑橘類を植えたり水が流れる区画を仕切ったりして二之丸の部屋の間取りを再現した。庭園東側には露岩を背景に池や滝を配した回遊式の「林泉庭」もある。

二之丸は出羽国の藩主から伊予松山藩の2代目藩主となった蒲生忠知の時代(1627~34)に完成した。蒲生氏郷は忠知の祖父に当たる。「林泉庭」の北側にその忠知にまつわる「俎石(まないたいし)」がひっそり置かれていた。説明文によると、忠知は当初名君といわれたが、世継ぎが生まれないことが原因で次第に傍若無人な振る舞いが目立つように。ついには遠眼鏡(とおめがね)で出産間近な妊婦を見つけては捕らえ、自ら「まないた石」と名付けた石に縛りつけて腹を裂き胎児を取り出した。そのため領内の身重な女性は恐れをなして外に出ることができなかったという。忠知はその後、参勤交代の途上京都で病没し、嗣子がいないためお家断絶となったそうだ。

その残酷話の一方で、二之丸跡の「大井戸遺構」からはロマンスを秘めたものも出土している。遺構の規模は東西18m、南北13m、深さ9m。二之丸御殿の火災に備えた防火用の貯水施設とみられている。埋め立てられたその遺構から、ロシア人の男性捕虜と日本人女性看護師の名前が刻まれた帝政ロシア時代の金貨が見つかった。日露戦争当時、松山には捕虜収容所が設けられ、二之丸跡にあった陸軍病院にも多くのロシア人が入院していたという。この金貨、加工の跡からペンダントとして使われていたのではないかと推測されている。二之丸史跡庭園は6年前、NPO法人地域活性化支援センターによって〝恋人の聖地〟に選ばれた。

松山城をロープウエーで下って二之丸庭園に向かう途中、「坂の上の雲ミュージアム」のそばにある「萬翠荘」に立ち寄った。大正年間の1922年に旧松山藩主の子孫に当たる久松定謨伯爵が別邸として建てた純フランス風の洋館。2011年に国の重要文化財に指定された。設計したのは大阪を拠点に多くの公共建造物を設計した木子七郎(1884~1955)で、木子は松山市内で愛媛県庁本館や石崎汽船旧本社などの設計も手掛けている。