【平安~江戸時代の武具・工芸品・舞楽装束など50点余】

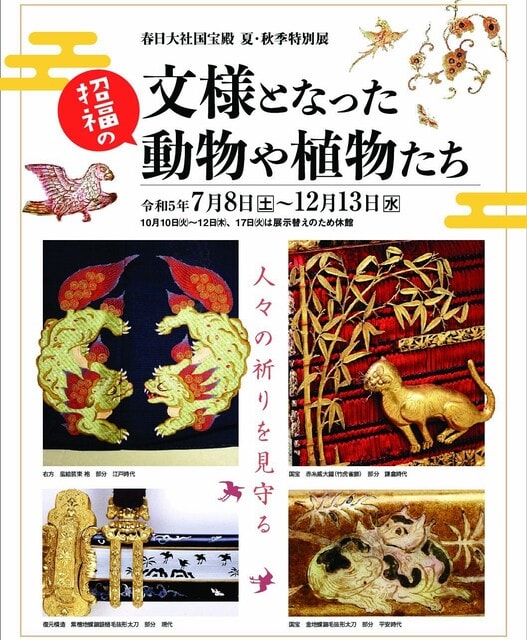

春日大社に伝わる宝物類を収蔵する国宝殿(奈良市春日野町)で、夏・秋季特別展「文様となった招福の動物や植物たち」が開かれている(12月13日まで)。展示物は平安、鎌倉、江戸時代を中心とする武具や工芸品、能楽装束など50点余り(前後期で一部展示替え)。招福や厄除けなどさまざまな思いや願いが込められた動植物の文様に焦点を当てて紹介する。

展示は「宝物の中の文様を探る1 招福の取り合わせ」「同2 藤原摂関家の吉祥文」「王朝の美 装束と文様」「舞楽装束の中の動植物文様」「暮らしの中の招福文」の5章で構成。前期展示には平安時代の「金地螺鈿毛抜形太刀」、矢を収納する「平胡籙(ひらやなぐい)」、「蒔絵弓(牡丹蒔絵)」、鎌倉時代の「鼉太鼓(だだいこ)」、「赤糸威(おどし)大鎧(竹虎雀)」の国宝5点が含まれる。

「金地螺鈿毛抜形太刀」の鞘には漆地に金粉を蒔き詰め、夜光貝を埋め込む“沃懸地(いかけじ)螺鈿”の技法で、竹林の中で雀を追う猫の様々な動きが描かれたもの。螺鈿部分の繊細な毛彫りにより艶やかな猫の毛並みまで表現されており、螺鈿工芸の最高傑作といわれる。「平胡籙」は銘文によると藤原頼長が1131年(大治6年)に使用し、5年後に奉納したもの。背板の表面には銀板に磯千鳥文、裏面には紫檀地に螺鈿で尾長鳥と宝相華が装飾されている。

「鼉太鼓」は屋外での舞楽演奏に用いられる。左方・右方の2基一対で、火焔宝珠をかたどった装飾部には左方に龍、右方には鳳凰が彫刻されている。源頼朝寄進との伝承がある。1975年まで「春日若宮おん祭」で使用されていたが、傷みが激しいため複製が作られた。国宝の鼉太鼓は修復のうえ2019年から2階の大展示室で一般公開しており、複製は1階で常設展示している(写真)。

「暮らしの中の動植物文様」では、江戸時代の「梅鶯蒔絵硯箱」「色絵牡丹文油壷」などのほか、携帯用筆記具の「矢立(やたて)」類、近代のおしゃれな菓子器「ボンボニエール」なども展示中。矢立は墨入れと筆入れが一体となったもので、鎌倉時代以降に使われ江戸時代になると凝った文様の装飾性の高いものが作られた。ボンボニエールは皇室の慶賀の饗宴などで出席者に下賜・配布されるもの。「銀製印籠形墨地流水杜若(かきつばた)刻文矢立」「黄銅製平円形竹雁萩蟹毛彫矢立」など4点が展示されている。