【副題に「淇園・鶴亭・蕪村たちがお出迎え」】

東洋の古美術を収蔵する大和文華館(奈良市学園南)で、特別企画展「文人サークルへようこそ―淇園・鶴亭・蕪村たちがお出迎え」が始まった。中国の明・清時代に流行した文人画は江戸中期以降、画譜の伝来や黄檗僧の来日などによって伝わり、日本でも多くの文人画家が生まれた。その変遷と交流の輪の広がりを中国・日本の作品45点を通して辿る。9月24日まで。

展示は3章立て。まず「中国 文人画の展開」で惲向(1586~1644)筆『冬景山水図』や高其佩(1672~1734)筆『閑屋秋思図』など8点を紹介する。高其佩は指や爪で描く指頭図(指墨とも)の名手。筆を使わず指で描くことは心の動きを直接的に表現できる手段として文人たちに好まれた。

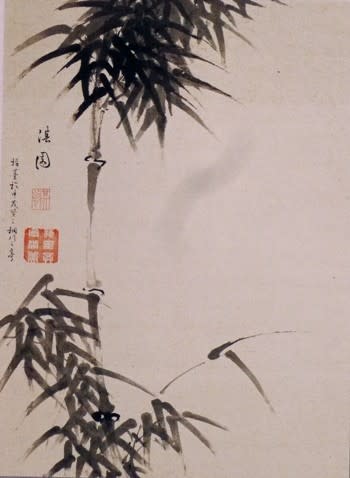

「中国から日本へ 文人文化の伝播」の章では、中国山水版画の名品といわれる『太平山水図集』(1648年刊)や多色刷りの『芥子園(かいしえん)図伝』など画譜7点が並ぶ。『太平山水図集』は太平府(安徽省)の景勝を描いた43図からなる。文人画家の蕭雲従が描いた原画を、彫刻を担当する刻工らが忠実に再現した。(下の作品は柳沢淇園筆『指墨竹図』)

中国の文人文化は詩書画に優れた高級官僚が主体で、自由な境地を示す山水や“四君子”と呼ばれる蘭・竹・菊・梅などが主な画題となった。これに対し、日本では武士や町人、農民など身分を越えて文人たちの交流の輪が広がったのが特徴。「日本 文人サークルの豊かな交流」の章では<淇園・鶴亭><蕪村・呉春><半江・竹田>の3つのグループに分けて作品を紹介する。

柳沢淇園(1703~58)は日本の文人画の先駆者の一人で、中国で流行った指墨をいち早く取り入れた。展示作品『指墨竹図』(個人蔵)も指の腹や爪を使って竹の葉を伸びやかに描いている。鶴亭(1722~85)は長崎出身の黄檗僧で、淇園と親交があった。鶴亭の『墨竹・墨蘭図』『芋茎(ずいき)図』『雁来紅に小禽図』(いずれも個人蔵)は今回が初公開。鶴亭筆・淇園賛の『墨竹図』(個人蔵)も展示されている。池大雅(1723~76)の『七老戯楽図』も展示中。大雅は若いころ淇園より薫陶を受けた。

池大雅とともに文人画の大成者といわれるのが俳人の与謝蕪村(1716~83)。蕪村の展示作品は四曲一隻の『蘭石図屏風』。呉春(1752~1811)はその蕪村に俳画や文人画を学んだ。呉春の展示作品は『春林書屋図』。呉春に学んだ上田公長(1788~1850)の『三俳人図』など2点も並ぶ。

19世紀前期には岡田半江(1782~1846)や田能村竹田(1777~1835)らが京都・大坂を中心に盛んに交流を行った。展示作品は半江筆が『山水図巻』(関西大学図書館蔵)など2点、竹田筆が『翰墨随身帖』(上の作品)。この竹田の作品は九州から上京の途中、下関で描いて地元の篆刻家に贈ったもの。江戸中期から明治時代にかけ文人たちがいかに重層的な交流を通じ切磋琢磨していたのか。特別展でその一端を垣間見ることができた。