京極氏菩提寺「清滝寺」

京極氏菩提寺「清滝寺」

京極氏詰め城上平寺城跡

http://blog.goo.ne.jp/kkkk_015/e/91645b723c73be1e2c6c67884d3594a6

城塞化された山寺・・・弥高寺跡

竜王山の城と山寺

宝巌寺の宝物を公開 「竹生島文書」重文指定を記念

滋賀県長浜市、竹生島の宝巌寺(ほうごんじ)に伝わる「竹生島文書」が国の重要文化財に指定されたのを記念した名宝展が同寺宝物殿で開催されている。織田信長や地元の戦国武将、浅井氏に関する同文書9点や仏像など計23点が展示されている。

指定された竹生島文書は鎌倉時代から明治時代にかけて書かれ、312通ある。武家の文書が豊富なほか、竹生島信仰に関する勧進状などがある。政治・宗教史料として学術的評価が高く、9月に重文指定された。

安土文芸の郷の歴史講座「信長公ゆかりの地で学ぶ」の第一回講座が、10月13日午後1時半から文芸セミナリヨホールで開かれた。(10月13日のみ「安土城信長天主の館」見学付)。

オープニング:パイプオルガン演奏(天正渡歌少年使節の持ちかえりし音楽)

曲目♪ジョスカッション・デ・プレ<千々の悲しみ>♪ 文芸セミナリヨ専属オルガニスト 城 奈緒美

講師に安土城跡発掘調査の陣頭指揮をとった元県安土城郭調査研究所長・近藤滋氏を招き

「信長公は、何故安土城だったのか?」をテーマに講演。

1.はじめに

①安土築城以前・・・信長年譜 弘治元年(1555)から天正3年(1575)

那古野~清州~小牧~岐阜~安土

②信長公の目指したもの → 新たな拠点城郭の形成

- 領国一円支配と武士集住 → 先制的権力の構築

- 物流の拠点支配と商工業者の支配 → 経済基盤の確立(津島・熱田・加納)

- 新たな城下町の形成

2.歴史地理的に見た近江 → 人と物・文化が行きかう琵琶湖

①交通の要衝

- 畿内・北陸・若狭・山陰の十字路

②肥沃な土地と高い生産性

- 江戸初期(寛永年間)で常陸に次ぐ石高

③豊かな文化と諸技術の蓄積

- 天台の地 中世社寺建設の宝庫 石積みや石垣(観音寺・岡山・瓶割・宇佐山)

④五箇商人と四本商人

- 日本海交易と山越え商人

近江国商業関係図

近江国商業関係図

3.京への最前線 琵琶湖

①城と湖上ネットワークの形成

- 坂本(京~逢坂越え)、新庄・大溝(若狭・九里半越え)、長浜(北陸・敦賀越え)

信長・秀吉の近江における主要城郭配置図

信長・秀吉の近江における主要城郭配置図

②堅田衆の掌握と湖上権の支配

- 山城から水城 坂本(元亀2年 1571)、長浜(天正元年 1573)、新庄・大溝(天正2年 1574.1576)

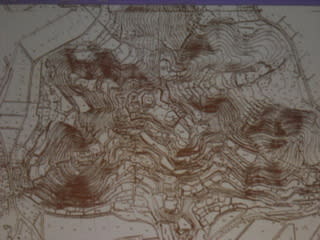

上平寺城古図(京極氏)

上平寺城古図(京極氏)

一乗谷概略図(朝倉氏)

一乗谷概略図(朝倉氏) 一乗谷朝倉氏遺跡 全体図

一乗谷朝倉氏遺跡 全体図

4.安土築城と琵琶湖

①天然の要害、安土山 → 扇の要

昭和25年の安土城跡(戦後西の湖と伊庭内湖の一部を残して干拓された)

昭和25年の安土城跡(戦後西の湖と伊庭内湖の一部を残して干拓された)

まさに、天然の要害、安土山 → 扇の要

まさに、天然の要害、安土山 → 扇の要

②水陸交通の結節点、常楽寺港

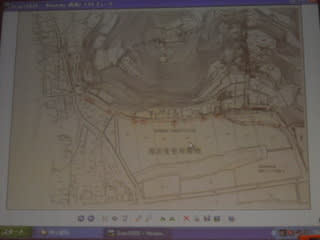

左上・・・常楽寺港、観音寺城・士官屋敷・中山道略図

左上・・・常楽寺港、観音寺城・士官屋敷・中山道略図

③大津・草津・堺はすでに直轄化

5.まとめ

- 永楽11年(1568)観音寺城後略

- 元亀元年 (1570)常楽寺逗留・相撲興業

- 元亀2年 (1571)常楽寺逗留

- その後天正年間に2回上陸・通過

- 天正4年(1576)築城着手 → 背面の脅威の激減と全面の掌握(石山本願寺等以外)

続いての第二部では、

「安土城の過去、現在、未来」をテーマに石橋正嗣氏(安土図書館事務長)、仲川靖氏(県教委文化財保護課主幹)松下浩氏(同副主幹)の三人をパネラーにパネルディスカッションする。近藤氏はコーディネーター。

パネラーは、安土城跡の発掘調査に直接携わったり、研究者としても知られ、安土城に最も身近な立場でその実態を知る人々。ディスカッションでは発掘調査の秘話など自由に安土城や信長に対する見識を披露してもらう放談とし、会場からの質疑応答の場も設ける。

安土城跡の発掘調査・秘話など自由に安土城や信長に対する見識を披露してもらう放談

県道2号線は、外堀と内掘の間を

県道2号線は、外堀と内掘の間を

第二回講座は十一月十日。瓦研究でも知られる近藤氏を講師に第一部「瓦から学ぶ安土城」、第二部「近藤先生と瓦見学」を行う。定員三十人程度。講座参加料三百円参加申し込みと問い合わせは、文芸セミナリヨ(0748-46-6507)へ。

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました

出発 伊野部建部神社~古道~ 腰越峠 ルート探し

出発 伊野部建部神社~古道~ 腰越峠 ルート探し

舗装の林道を無理やり侵入(松茸の止山だが!)

舗装の林道を無理やり侵入(松茸の止山だが!)

最初の「火の用心」の立札から古道に

最初の「火の用心」の立札から古道に

ここを登れば、舗装の林道に出ました。

ここを登れば、舗装の林道に出ました。

腰越峠です。東方面伊野部、愛知川、鈴鹿山脈・・・唯一のビューポイントでした!

腰越峠です。東方面伊野部、愛知川、鈴鹿山脈・・・唯一のビューポイントでした!

2つ目の「火の用心」の立札から箕作山への入り口

2つ目の「火の用心」の立札から箕作山への入り口

2つ目の「火の用心」の立札から箕作山への入り口

2つ目の「火の用心」の立札から箕作山への入り口

小脇城跡のルートのようです。

小脇城跡のルートのようです。

清水山の箕作城跡への尾根ルート、探索

清水山の箕作城跡への尾根ルート、探索

ルート確認出来ず、引き返す(松茸の止山です、長居は禁物)

林道を、戻ります

セイダカアワダチソウ(最近少なくなりましたが。)

セイダカアワダチソウ(最近少なくなりましたが。)

根性ススキ、舗装を割って

根性ススキ、舗装を割って

オトコシエ

オトコシエ

開花中

開花中 花後の結実

花後の結実

萩の花が沢山咲いてます

萩の花が沢山咲いてます

山山椒!

山山椒!

漆の紅葉

漆の紅葉 ハゼの紅葉

ハゼの紅葉 つた?の紅葉の始まってます

つた?の紅葉の始まってます

アキアカネ

アキアカネ 蝶ですが、名が?

蝶ですが、名が?

石垣・石積み(砂防)発見

石垣・石積み(砂防)発見

小脇城跡

小脇城跡 左が小脇城跡凹が腰越峠

左が小脇城跡凹が腰越峠

北側、鉄塔の下に箕作城跡・石垣が残っています

北側、鉄塔の下に箕作城跡・石垣が残っています 鉄塔の下に箕作城跡・石垣が残っています

鉄塔の下に箕作城跡・石垣が残っています

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました

知将三成、彦根で盛り上げ 映画公開でイベント続々

野外イベント「三成の戦」のチラシ(彦根市役所)

野外イベント「三成の戦」のチラシ(彦根市役所)

近江出身の戦国武将・石田三成にちなんだ地域イベントが今秋、滋賀県彦根市内で相次ぎ催されている。知将三成が描かれた映画の11月公開を追い風に、居城があった佐和山周辺で三成の人物像に迫るトークライブなどの野外イベントが開かれ、近江鉄道(彦根市)も映画ラッピング電車を走らせて盛り上げる。

映画「のぼうの城」は、小田原攻めで天下統一を狙う豊臣方の三成と関東の地方城主との攻防を描いている。市は「これまで悪役の印象が強かった三成を再評価し、魅力を発信したい」として市民グループ「彦根を映画で盛り上げる会」と協力し、14日午前10時から佐和山周辺の4会場で野外イベント「三成の戦」を開く。

長浜城博物館の太田浩司さんや映画の脚本を手がけた和田竜さんが知将の人物像に迫るトークライブを開催。龍潭寺(古沢町)で通常は非公開の三成の肖像画を展示する。

一方、近江鉄道は映画公開記念として出演者らの姿を車体に描いたラッピング電車の運行を10月から開始。映画の撮影風景などの写真も展示される。また、人気の塩麴(こうじ)を使い、三成をイメージした料理のレシピも募集中。20日までに電子メール(kanko@ohmitetudo.co.jp)などで。最優秀のレシピは11月2日から年末まで北陸自動車道賤ケ岳サービスエリア下り線のレストランで販売する。

http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20121008000040

「義経千本桜」後輩児童受け継ぐ 米原曳山まつり

滋賀県米原市で6日から始まる米原曳山(ひきやま)まつりで、今年の出番山「松翁山(しょうおうざん)」が子ども歌舞伎の演目として9年ぶりに「義経千本桜」の一場面を披露する。前回出演し、再び舞台に立とうと闘病中に亡くなった子の親らが再演を支え、後輩が受け継ぐ。

上演する「河連法眼館(かわつらほうげんやかた)の場」は、曳山上の舞台に仕掛けを凝らし、演者が現れたり消える演出で前回好評を博した。松翁山組総代の県職員宮川忠士さん(46)の長男忠大君は小学1年だった2003年に源義経の家来役で出演。稽古を通じて友達が増え、この演目が大好きだったという。

だが翌年に白血病が再発。「もう一度、舞台に出たい」と闘病しながら毎年の舞台を楽しみに見ていたが4年前に12歳で他界した。

宮川さんら今年の総代5人は9年前に共演した役者の親たちで、忠大君の思いを継ごうと指導役の歌舞伎役者市川団四郎さん(72)=北海道函館市=とともに再演を決めた。

今年演じるのは小学2~6年の地元児童ら6人。8月下旬からせりふ練習を始め、2週間前から連日、見せ場の入れ替わりや振りを稽古してきた。親らも仕掛け作りで支えた。

この場面は静御前の鼓にされた両親に会いたい一心で子ギツネが家臣に化ける物語で親子の情愛が描かれる。忠士さんは「忠大の生きる力となった舞台を見てほしい」と語る。

本楽の7日昼に湯谷神社(米原)に奉納するのをはじめ、6~8日まで3日間に市内各所で計11回上演される。

http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20121006000042

①北白川の石仏 ③西教寺の石仏(大津市山中町)

①北白川の石仏 ③西教寺の石仏(大津市山中町)

②志賀の大仏(おぼとけ 大津市滋賀里町)

②志賀の大仏(おぼとけ 大津市滋賀里町)

西教寺の石仏(大津市山中町)

阿弥陀如来座像。鎌倉時代。

西教寺の門脇、街道に面して祀られています。地元では「薬師さん」として信仰を集めています。山中越を利用した旅人の目標として「一里塚」とも呼ばれています。

山中町西教寺の石仏 志賀の大仏(おぼとけ)

山中町西教寺の石仏 志賀の大仏(おぼとけ)

志賀の大仏(おぼとけ 大津市滋賀里町)

阿弥陀如来座像。鎌倉時代。

奈良時代、天智天皇が建立した崇福寺跡に向かう山道への入口に祀られています。地元の方々は「大仏講」をつくり、大切に信仰されています。お顔の優しい表情が印象的です。

北白川の石仏

〈御詠歌は「みちばたの川にはさまれ東むき あさひをうける子安観音」〉

傍らの説明書きには、

「ここは昔から白川の村の入り口に当り、東は山を越えて近江に向い、洛中へは斜めに荒神口に通じていた。また出町から百万遍をへて浄土寺へと向う細道との交差点でもあった。

この堂々たる鎌倉期の石仏は『拾遺都名所図会』に希代の大像として描かれている弥陀像であるが長い年月の間にかなりの風化が見られる。古来子安観世音として町の人々の信仰があつく今も白川女は必ずここに花を供えて商いに出る。」

とありました。

〈天明7(1789)年刊行の『拾遺都名所図会』より 北白川の石仏〉

【参考文献】

大津の歴史事典HP

森本茂「志賀の山越えの<いはえ>考」(『奈良大学紀要』17号)

『滋賀県の地名』(平凡社)

林屋辰三郎・川嶋将生・鎌田道隆編『京の道ー歴史と民衆』(創元社 1974)

大津祭の曳山、重い2基は? 連盟が初のクイズ

10月7日に行われる大津祭の本祭で、曳山(ひきやま)の重さの上位2基を当てるクイズが初めて実施される。大津祭曳山連盟が昨年から2年がかりで取り組んでいる「曳山の重量測定プロジェクト」の締めくくりとして、見物客の前で実際に測定し、解答を応募してもらう。「観客参加型のイベントで、祭りがさらに盛り上がれば」と曳山連盟の関係者らは期待している。

大津祭の曳山は江戸時代に作られたが、全13基とも、正確な重量は分からなかった。国の重要無形民俗文化財の指定を目指す機運が高まっていることもあり、正確な記録を取るために、昨年から測定を開始。大津発祥の計量機器メーカー「近江度量衡」(草津市)の協力を得て、11基を測定した。今年は6日の宵宮に、残る西王母山(せいおうぼざん)と郭巨山(かっきょやま)を測る。

7日の本祭当日は、午後0時半ごろからJR大津駅前の中央大通りで、デモンストレーションとして猩々山(しょうじょうやま)の重量測定を実施。計量器を道路に設置して曳山を載せ、その場で重量を公表する。

見物客は猩々山(しょうじょうやま)の重量をヒントにして、応募用紙に13基の中から重さの上位2基を予想して記入し、投票する。正解は10月末に大津祭ホームページで発表され、当選者には抽選で景品が贈られる。

曳山連盟の吉田幸孝理事は「昨年の測定結果からみると、重量はタマ(車輪)の幅や素材に左右されるようだ。ぜひ測定の様子を実際に見て、クイズに挑戦してほしい」と話している。

【2012年10月04日 12時40分】http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20121004000065

過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)

| 日付 | 閲覧数 | 訪問者数 | ランキング | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2012.09.29(土) | 542 | PV | 157 | IP | 7051 位 / | 1768557ブログ |

| 2012.09.28(金) | 469 | PV | 165 | IP | 6839 位 / | 1768266ブログ |

| 2012.09.27(木) | 603 | PV | 155 | IP | 8054 位 / | 1767888ブログ |

| 2012.09.26(水) | 534 | PV | 143 | IP | 9346 位 / | 1767454ブログ |

| 2012.09.25(火) | 598 | PV | 143 | IP | 9081 位 / | 1767058ブログ |

| 2012.09.24(月) | 689 | PV | 172 | IP | 6904 位 / | 1766664ブログ |

| 2012.09.23(日) | 525 | PV | 164 | IP | 7671 位 / | 1766261ブログ |

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)

| 日付 | 閲覧数 | 訪問者数 | ランキング | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2012.09.23 ~ 2012.09.29 | 3960 | PV | 1099 | IP | 7888 位 / | 1768557ブログ |

| 2012.09.16 ~ 2012.09.22 | 4717 | PV | 976 | IP | 9007 位 / | 1765930ブログ |

| 2012.09.09 ~ 2012.09.15 | 3018 | PV | 913 | IP | 9218 位 / | 1763417ブログ |

トータルアクセス数

※日別の閲覧数・訪問者数とトータルアクセス数の加算タイミングにタイムラグが生じる場合があります。

トータル閲覧数(PV) 324,411 PV

トータル訪問者数(IP) 92,258 IP

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました

聖武天皇の命日、間違えた

明治の改暦で1日ずれる

東大寺(奈良市)の大仏を造営した聖武天皇と、鎌倉時代の後嵯峨天皇の命日を1日ずつ間違えていた―。こんな調査結果を宮内庁が26日までにまとめ、「書陵部紀要」に掲載した。

明治政府が従来の太陰太陽暦を太陽暦に切り替えた「明治の改暦」で、命日の新暦換算を誤ったのが原因。約140年間、命日を間違えたまま祭祀などが行われていたが、対外的な影響はなく、今春から正しい日に直した。

宮内庁によると、聖武天皇の命日は「天平勝宝8年5月2日」で、太陽暦では「756年6月8日」に当たるが、同庁の資料には1日早い「756年6月7日」と間違って記載されていた。後嵯峨天皇も1日遅かった。(共同通信)

志賀郡南部の中世城郭(元亀の争乱・志賀の陣の前編)

2012年9月4日(火)10:00~12:00 大津市堅田公民館 講師 長谷川博美氏

主催 堅田歴史同好会 当日:公聴者六十余名(予定20名)

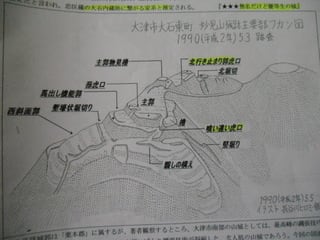

◆大津市、瀬田川流域の某城跡の複雑さの縄張り図

城跡の複雑さの縄張り図(長谷川氏・・平成2年踏査・作図)所在地と城郭名を提示して頂けず・・・・残念!(学術的詳細は詳細は滋賀県立図書館で自ら閲覧せよ!)

城跡の複雑さの縄張り図(長谷川氏・・平成2年踏査・作図)所在地と城郭名を提示して頂けず・・・・残念!(学術的詳細は詳細は滋賀県立図書館で自ら閲覧せよ!)

上縄張り図は、郭各部は、非常に複雑に構成され、典型的な山尾根先端に二条の堀切を刻んで、城郭としてはオーソドックな様式。

・本丸(主郭)は、土塁や内堀の痕跡が複雑

・二の郭(二ノ丸)は幾何学的な櫓台や土塁・土橋を伴い、外堀りの規模が圧倒的

・自然の地形に近い尾根ながら要所に竪土塁を配置している

◆妙見山城(大津市大石東町)無名だが、優等生の城

妙見山城は浄土寺背後の妙見山(標高202m)に築かれ、浄土寺の北東にある大石東館の詰め城と大石氏は、藤原鎌足を先祖に持ち、山城国田原郷と大石庄を領有した藤原秀郷(俵籐太)の流れを汲む豪氏で応仁の乱で一統・一族は断絶。遠縁の小山久朝が大石家を復興した。この館大石久衛門義信は近江八幡城の豊臣秀次に仕え、嫡男良照は本貫地を守り、二男内蔵助良勝は浅野家に仕え・・・忠臣蔵の大石内蔵助に繋がる家系と推定される。

妙見山城跡俯瞰図・鳥瞰図(長谷川氏:平成2年=1990年作図)

妙見山城跡俯瞰図・鳥瞰図(長谷川氏:平成2年=1990年作図)

妙見山城跡矢配図 精密機械のように緻密な構造は中世城跡の奥義が隠されている。(長谷川氏:平成2年=1990年作図)

妙見山城跡矢配図 精密機械のように緻密な構造は中世城跡の奥義が隠されている。(長谷川氏:平成2年=1990年作図)

妙見山城跡は大津南部の山城としては中世城跡の微細を知り尽くした心憎いばかりの縄張技術が恐縮した、最高峰の玄人肌の山城。滋賀県下でベスト10に入る優れた名城。今回の図面は本邦初公開。

◆中途半端な石山寺山頂城(大津市石山寺山頂「伽藍山の城」石山の城)

『信長公記』~~~今堅田へ人数義昭の軍勢を入れ、大津の石山に取出砦の足懸りを溝へ候臨時城郭の足場を構えた。則ち追い払ふべき旨信長から指示が出て、柴田修理亮・明智十兵衛尉・丹羽五郎左衛門尉・蜂谷兵庫頭四人に仰せ付けられる。~~~二四日に勢田を渡海」し、石山へ取り懸り候。石山寺山頂では山岡・光上院、大将として伊賀・甲賀衆を相加へ、石山寺山頂の城に在城なり。然りと雖も、未だ普請半作の事に候間、築城工事が未完成であった。二月二六日降参申し。石山の城退散、即ち、破棄させ~~後略。『

光秀軍記』には、「石山寺ヲ詰ノ城ニ構エ仁木伊賀守、上野陸奥守、荒川掃部助、山岡光浄院、杉原淡路守ナド五千余騎ニテゾ籠リカル。』とある。

この石山寺背後の伽藍山山頂で未完成の城郭を発見した。1の堀切土橋 2の竪堀りが顕著な遺構があるが、砦跡は未完成で、かつ城を破却させたような遺構の希薄さが偲ばれる。

◆宇佐山城跡(大津市錦織町の宇佐山、標高336m、比高230m山頂) 山麓に宇佐八幡宮は、治暦元年(1065年)に大津・錦織庄に居を構えた源頼義(八幡太郎義家の父)の勧請と伝わる。

京と近江を結ぶ道(新修大津市史より)

京と近江を結ぶ道(新修大津市史より)

宇佐山城築城時の文献「多門院日記」元亀元年(1570年)3月20日に 内々三井寺、大津、松本可有見物之通ナリニ、今度今道北、ワラ坂南、此二道ヲトメテ、信長ノ内、森ノ山左衛門城用害、此フモトニ新路ヲコシラヘ、是ヘ上下ヲトヲス、余ノ道ハ堅トヾムル故、三井寺ヘ通ル物ハ道ニテ剥取ト申間、乍思不参見、渡了、残多者也、新路の大ナル坂ヲ超ヘテ、山中ト云所ヲ通リ、白川ヘ出、東山ノ辺ヲ通ル

信長の宇佐山城、築城の目的

宇佐山城は武力による天下平定を目指す織田信長が、近江に進出、足利義昭を奉じ上洛を果たす永禄11年9月以降、畿内平定と越前征討の拠点として家臣の森三左衛門可成(蘭丸の父)が築城と推測される。築城が永禄13年3月以前に着手したとすれば、地域選択や縄張りは更にそれ以前に存在した志賀一族の城や宇佐神社の改修」もしたのか?

佐々木六角氏と観音寺城 20120922

平成24年町なか研究ゼミ 『近江八幡の城』 レジュメ

佐々木六角氏と観音寺城

講師 森下浩(県文化財保護課 副主幹)

講師 森下浩(県文化財保護課 副主幹)

1、佐々木六角氏の系譜・・・・宇多源氏説従来唱えられてきた説で、史料としては『尊卑分脈』や『佐々木系図』(沙沙貴神社蔵)等が挙げられる。宇多源氏である源成頼が近江佐々木庄に下向し、その孫の源経方が佐々木氏を名乗った事に始まるとされる説。この説では、古代豪族説にある沙沙貴山君の一族は源平争乱後衰退して宇多源氏佐々木氏に同化したとされる。宇多天皇の玄孫である源成頼が近江国佐々木庄に下向し、その地に土着した孫の経方が佐々木を名乗った事から始まるとされるが、これには異説もあり現在も議論されている。

凡例 太字は当主。

〇は、源頼朝の挙兵に応じた人物

宇多天皇

┃

敦実親王

┃

扶義

┃

成頼

┃

義経

┃

佐々木経方

┃

爲俊

┃

秀義

┣━━━┳━━━┳━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━┓

〇定綱 〇経高 〇盛綱 〇高綱 義清 厳秀 ┏━━━━┳━━━━┳━━━━┫ ┃ ┃ ┃ ┏━━━┫ ┃

広綱 定重 馬淵廣定 信綱 高重 加地信実 重綱 政義 泰清 ┃

┏━━━━┳━━━━╋━━━━┓ ┣━━┳━━┓ ┃

大原重綱 高島高信 六角泰綱 京極氏信 頼泰 義泰 宗泰 吉田重賢

- 宇多天皇の子孫

- 古代豪族族佐々貴山君を取り込む

- 江源武鑑の問題点~氏郷系統の辛憑性

- 注)江源武鑑(こうげんぶかん)は、「佐々木氏郷」が著者とされている近江の戦国大名・六角氏に関する日次記形式の歴史書。天文6年7月(1537年)から元和9年7月(1623年)までを記している。全18巻。18世紀に至り世に知られたが、一般的には偽書と見られている。また佐々木氏郷とは沢田源内の偽名とみられる。

2、近江守護への道

- 源平の合戦で活躍~近江守護~

- 佐々木総領家(六角氏)が近江守護職を継承

- 注)やがて、源頼朝が平家打倒の兵を挙げると息子たちとともに参陣、その後の源平合戦において佐々木一族は大活躍を演じた。鎌倉幕が府成立すると、各地の守護職に補されて一大勢力を築きあげたのであった。承久三年(1221)、承久の乱が起ると、惣領の広綱をはじめとした佐々木一族の多くは後鳥羽上皇方に味方して没落した。そのなかで、幕府方に付いた信綱の流れが佐々木氏の主流となったのである

3、佐々木六角氏の近江支配~室町時代ー守護体制・・・・・注)近江源氏と呼ばれた佐々木氏の四家に分かれた家のうちの1つで、鎌倉時代より守護 として南近江一帯を支配していた。総領家は、六角氏と名乗ったのは、京都の六角堂に屋敷を構え たからだと言われている。 鎌倉時代、佐々木氏は承久の乱で一族の多くが宮方に属 した...北近江は京極氏、湖西は高島氏(朽木氏)、北近江に大原庄(旧近江町の一部)は大原氏

- あくまで守護として~幕府の命令執行・軍事指導・段銭賦課

- 家臣団(郡奉行と奉公人)の合議性~内談

- 守護代伊庭氏の台頭~室町幕府との結びつき・・・近江源氏佐々木氏の支流であり、佐々木経方の子、行実の四男実高(出羽権守重遠)が、はじめて近江国神崎郡伊庭邑に居住し、伊庭氏を称した。伊庭城は建久年間(1190年 - 1199年)に実高によって築かれたといわれる。実高の後、貞資、貞平、貞光、公貞、時高、氏貞、基貞、高貞、貞安、実貞、貞職、貞信、貞勝の14代を経て貞勝は蒲生郡桐原郷に身をよせ、後中小森で慶長12年(1607年)に没した。貞勝の子の貞家は渡辺吉綱に仕え、伊庭氏は代官として近江における和泉伯太藩の飛び地(西宿、虫生、峰前、竹村等5ヵ村三千石)を代々支配するようになった。 実高が伊庭氏を名乗ってから25代の後裔にあたる貞剛は明治12年(1879年)、裁判官から住友本社に入社、明治33年(1900年)に第2代総理事となり住友財閥の基礎を築いた。

4、戦国期の六角氏~六角高頼と六角定頼

- 領国支配の強化~伊庭氏の追放→奉公人奉書体制・・・伊庭貞隆の時代になると主家佐々木六角氏に匹敵する勢力を持つようになり、文亀二年(1502年)佐々木六角高頼は伊庭貞隆を排除するべく立ちあがる。貞隆は湖西へ逃れると管領家細川氏の援助を受けて攻勢に転じ、高頼は観音寺城を捨てて音羽(日野町)の蒲生氏を頼った。その後さらに足利将軍を巡る争いがおこり、伊庭氏は岡山城が落城して没落した。http://blog.goo.ne.jp/kkkk_015/e/d4c3717e0f9b44c549bfe465771aab48

- 六角定頼~室町幕府に関与 足利義晴の近江動座を受入れ・・・室町幕府10代将軍足利義稙の近侍として仕え、細川政賢を破るという武功を挙げている。後に義稙が追放されると12代将軍足利義晴の擁立に細川高国と共に貢献し、功績により天文15年(1546年)に義晴から管領代に任命され、さらに従四位下に叙されることとなった。

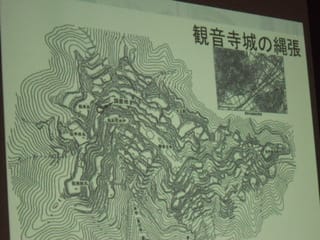

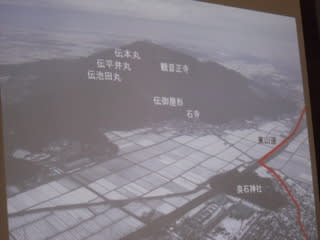

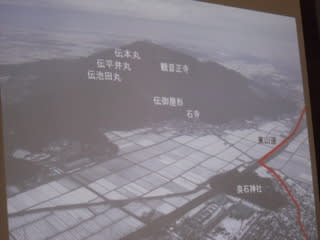

5、観音寺城

- 佐々木氏の居城~小脇館(八日市)~金剛寺(近江八幡)→観音寺(安土)

- 中世5大山城のひとつ ~観音寺城(佐々木六角氏)・小谷城(浅井氏)・七尾城(能登畠山氏)・春日山城(越後上杉氏)・月山富田城(出雲尼子氏)

- 南北朝の内乱で砦として使用~六角氏が居城として使用したのは室町前期カ?

- 山麓に御館屋敷~背後の山を「詰め城」として利用

- 城下町石寺~東山道から道を引き入れ

- 16世紀後半に山上の郭で生活(現在の城跡は最終期=16世紀後半のもの)

- 安土城以前の城郭としては、例外的に石垣を多用

- 天台系山岳寺院(観音正寺)の上峰に築城~場内の石垣は寺院のものカ?

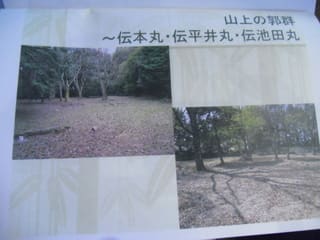

- 観音寺城の縄張り ~城遺構:伝本丸、伝平井丸、伝池田丸、伝三国丸、伝伊庭丸、大見付、伝布施淡路丸、伝目賀田丸 ~尾根上に位置する郭郡城の中核は伝本丸・伝平井丸・伝池田丸 ~規模・構造・建物遺構

- 伝布施淡路丸・伝目賀田丸~東方の防衛のための出丸

- 伝三国丸・伝伊庭丸・大見付~中核と出丸とのつなぎの郭

6.落日の六角氏

- 観音寺騒動~六角善治が重臣後藤賢豊父子を観音寺城内で謀殺⇒他の家臣たちは城内の屋敷地に自焼して本領に帰還

- 六角氏「弐の制定」~六角氏と被官たちが相互に「弐目の内容厳守」を制約

- 織田信長の近江侵略~被官たちの離反 六角氏観音寺城退城

- 元亀争乱~反信長包囲網の一環 南江の一向一揆を顫動

- 天正元年(1573)9月4日鯰江城の六角善治退城~元亀争乱の終焉

7、佐々木六角氏と中世近江

- 穏やかな支配~在地諸勢力の自治性 主従関係の泥弱さ

- 今につながる自治の伝統

- 信長、秀吉とつづく統一権力が近江の在地社会を再編~近代社会へ

詳細はスラドショーで

佐々木六角氏と観音寺城 20120922

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました

渡来人の住居跡…研究成果を冊子に 大津の郷土史家

大津市の郷土史を研究し、史跡ガイドも務める男性が、古墳時代に市内で集落を形成した渡来人について独自の研究結果を冊子にまとめた。全国で確認されている渡来人特有の住居跡が同市唐崎地区に集中していることや、京都や奈良の渡来人との違いなど紹介。その遺構跡を巡る探索会を、10月13日に企画している。

同市唐崎3丁目の松野孝一さん(71)が市埋蔵文化財調査センターや京都市考古資料の発掘資料や、渡来人の研究者の論文などを読み解き、約1年半かけて作った。

冊子では、2011年の時点で、全国で確認された渡来系の建築様式「大壁造り建物」の遺構77棟分のうち47棟分が、国史跡の穴太廃寺跡を中心に唐崎地区に集まっている点に注目。京都市の嵯峨野を中心に繁栄した民族と違い、大津に渡来した志賀漢人(あやひと)と呼ばれる民族は製鉄技術に優れ、技術を盗まれないよう集団生活したと考察している。

16代仁徳天皇期や38代天智天皇期など、時代ごとに天皇と渡来人、豪族の関係や歴史なども紹介した。

冊子は、大壁造り建物の遺構の位置を一カ所ずつ記した独自の地図や、発掘当時の写真、各種資料を加え、全12章(B4判68ページ)にまとめた。市立図書館や市歴史博物館など関係先に寄贈している。

探索会は、当日午前9時にJR湖西線唐崎駅に集合し、約2時間半かけて唐崎地区の遺構を巡る。先着30人。資料代200円が必要。申し込みは午後5時以降に松野さんTEL077(579)5464まで。

http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20120920000056