万葉集と紫草

西暦603年、聖徳太子が中国の隋にならって冠位十二階を制定した時は、すでに紫草の染色技術は習得し、僅かの数量とはいえ制度を維持できる染色体制は整っていたと推測されます。

万葉集で紫草を詠んだ歌は17首あり、当時の染色や色彩の手がかりとなっています。それ故、紫草を語る上で万葉集を除外することが出来ないのです。

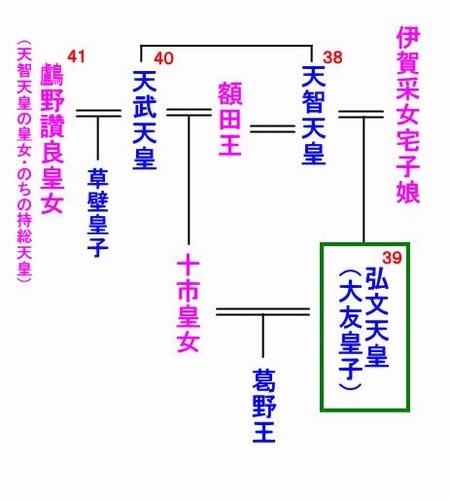

茜草さす 紫野の行き 標野行き 野守は見ずや 君が袖振る 額田王 巻 1 120 紫草のにほへる妹を 憎くあらば 人妻故に我れ恋ひめやも 大海人皇子 巻 1 121 額田王(ぬかたのおおきみ) 生没不明、出身不明の謎の多き万葉歌人。 大海人皇子(おおあまのみこ:のちの天武天皇)の前妻で、 現天智天皇(前中大兄皇子で兄にあたる)の妃。 藤原の鎌足に嫁いだ鏡女王(かがみのおおきみ)の娘とも言われている。 (左図は 「飛鳥の春の額田王」 安田靫彦画 |