探訪「近江水の宝 鏡湖の天女羽衣伝説をゆく-余呉湖」

余呉湖周辺の伝説や文化財等をめぐります。また余呉湖一周「ヨゴイチ」連動企画です。探訪に参加し、完歩すればもれなく「ヨゴイチ」達成者となれます。直接城跡とは関わりませんが、賤ヶ岳の麓を歩きますので、興味のある方はご参加ください。

日時 平成25年9月14日(土)

A班(ヨゴイチコース) 9:15~12:00 プラスコースは12kmです。

JR余呉駅集合・解散

持ち物 健康保険証・水筒・タオル・ウォーキングできる服装など。定員 A班~D班 各30名ずつ全120名(事前申込 先着順)

実費負担 ヨゴイチプラス 600円(拝観料・資料代ほか)。

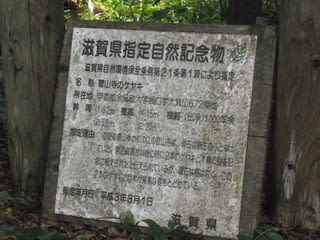

滋賀県教育委員会文化財保護課記念物担当

湖国近江にはもうひとつの湖があります。琵琶湖の雫(しずく)・余呉湖。

戦国史上に有名な賤ヶ岳の麓にあって、その澄んで美しいさまは鏡湖と称されてきました。

数々の伝説を映す神秘の湖でもあり、『帝王編年記』養老7年(723 年)条には、この湖を舞台として伊香刀美と天女をめぐる白鳥伝説(羽衣伝説)が語られ、江戸時代には桐畑太夫伝説や菅原道真伝説、菊石姫伝説を生み出していきました。

JR北陸線余呉駅集合

JR北陸線余呉駅集合

余呉イチ・プラスコースA班出発式(今回総参加者120名+スタッフ20名)

余呉イチ・プラスコースA班出発式(今回総参加者120名+スタッフ20名)

琵琶湖から賤ヶ岳のよって隔てられた北の湖、「余呉湖」。"鏡湖"とも称され、凪いだ湖面には四季折々の山の姿を映し出します。

その湖の美しさに惹かれて、天女が水浴びに降りてきたという伝説があります。

道真誕生伝説『日本地誌大系』

昔、湖辺の村・川並に桐畑太夫という漁師がいた。

あるとき、芳しい香りにひかれるまま、一本の柳に歩み寄ると、色鮮やかなうすものが掛かっている。

うすものを取った太夫が振り返ると、美女がいて「私は天国の者。余呉の湖の美景に憧れて年に一度、水浴びをしています。どうか羽衣を返してください。」と懇願した。が、太夫は羽衣を隠して返さない。争った果てに美女は天に帰ることを諦めて、太夫の妻になった。

天女は天上界のことばかり思って、涙のうちに暮していたが、やがて、玉のような男の子を産んだ。ある日、「おまえの母は天女様 お星の国の天女様 おまえの母の羽衣は 千束千把の藁の下」と子守が歌うのを聞いた。裏庭の藁の下を探すと、案の定、羽衣があった。天女は大いに喜んで羽衣をまとい、天上遠く飛び去っていった。菅山寺の僧・尊元阿闍梨は、この話を聞き、母のないおさなごを憐れんで、寺に連れ帰って養育した。この子どもはのちに、菅原是善卿の養子となった。すなわち菅原道真である。となったという伝説もあります。

この他、日本最古といわれる伊香刀美が主人公、『帝王編年記』養老7年(723年)条には、この湖を舞台として伊香刀美と天女をめぐる白鳥伝説(羽衣伝説)も伝わっています。

現在でも余呉湖の北岸には天女が羽衣を掛けていたという柳が残されていて、その近くにはこの伝説にちなんで天女をかたどった像も設置(平成6年設置)されています。

この柳、私たちがイメージする柳とは少し違います。この柳は日本でよく見る枝垂れ柳ではなく中国系のマルバヤナギという種類です。

そして、天女が水浴びをしたとき、羽衣をかけた柳の樹は今も余呉湖畔に残されています。

賤ヶ岳合戦図(後は堂木山砦?)

賤ヶ岳合戦図(後は堂木山砦?)

余呉湖は、周囲6.3kmの「俳句の道」

湖辺の村・川並に桐畑太夫の屋敷跡(森)

湖辺の村・川並に桐畑太夫の屋敷跡(森)

川並集落の湖岸・・・25年位前まで、田んぼ畔に・・・(稲や藁を柱に井げたに積んでました。)

川並集落の湖岸・・・25年位前まで、田んぼ畔に・・・(稲や藁を柱に井げたに積んでました。)

冬、雪の車窓のから綺麗でした!(圃場整備や機械化で、余呉湖周辺でここだけに残ってました)

「菊石姫と蛇の目が石」の説明板

「菊石姫と蛇の目が石」の説明板

「菊石姫の枕石」は新羅の森近くの湖岸に祀られています。

「菊石姫の枕石」は新羅の森近くの湖岸に祀られています。

残った片目が落ちて跡が残ったという石も「目玉石」と呼ばれて、今も見ることができますが、「目玉石」は余呉湖の水中にあるので直接は見ることはできません。

この目玉石、日照りで困ったときに湖から上げて新羅の森に運んで祈ると不思議と雨が降り出すそうです。

~~今も菊石姫は湖の底で余呉湖周辺の平穏を祈りながら静かに眠っている。

詳しくは・・・http://www.biwa.ne.jp/~okumura/legend/HTML/1.html

詳しくは・・・http://www.biwa.ne.jp/~okumura/legend/HTML/1.html

蛇の枕石

蛇の枕石

この椎の木の下の水の中にある。干ばつにならないと見えない

新羅崎の森・・・まっすぐにブイが!左側はヘラ池です

新羅崎の森・・・まっすぐにブイが!左側はヘラ池です  秋の七草【ススキ】と余呉湖

秋の七草【ススキ】と余呉湖

建物には、「余呉湖水質改善対策間欠式空気揚水筒管理室」という銘板が鉄製観音扉の横。

建物には、「余呉湖水質改善対策間欠式空気揚水筒管理室」という銘板が鉄製観音扉の横。

この建物を軸としたシステムの概念説明図がこれらの写真。

簡単に言えば、余呉湖の深いところにブクブクと空気を送り込み、水の中に溶け込んでいる酸素の減少を防ぎ、アオコなどの発生防止を狙っているそうです。

もろもと閉鎖系の自然湖だった余呉湖では、時として洪水が発生したそうです。また余呉湖周辺地域の利水の問題もあって、余呉湖という自然湖のダム化が図られたのだとか。現在の余呉湖は「ダム」でもあるのです。このことを今回の探訪企画に参加してはじめて知りました。

もろもと閉鎖系の自然湖だった余呉湖では、時として洪水が発生したそうです。また余呉湖周辺地域の利水の問題もあって、余呉湖という自然湖のダム化が図られたのだとか。現在の余呉湖は「ダム」でもあるのです。このことを今回の探訪企画に参加してはじめて知りました。

マユミ満開

マユミ満開

琵琶湖の水が汲み上げられて余呉湖に放出されることで余呉湖がダム湖となり、一方、この余呉湖の貯水が灌漑用水として放出されているのです。また、昔は余呉湖の近くを無関係に流れていた余呉川の水が余呉湖にも引き込まれ、再び放出されるという開発もなされているのです。これが、「近江 水の宝」、現代の一側面でもあるようです。

つまり「余呉湖の今」という一側面は治水灌漑に繋がるダム湖・余呉という観点でした。おかげで、今回設備外観のいくつかをスポット的に見て回ることもできました。

面積1.8km²(東西0.9km、南北1.8km)。琵琶湖の北端近くに位置する。琵琶湖と同時期に出来たと言われ、古琵琶湖に包含されていたものが、約3万年前に独立したと言われる。鏡湖(きょうこ)とも呼ばれていた。長らく閉鎖湖だったが、現在は長浜市余呉町北部を流れる余呉川からの水が1958年(昭和33年)に建設された導水路を介して流れ込み、湖からは2本の放水路で排水する。

琵琶湖とは、古戦場として知られる賤ヶ岳(標高422m)で隔てられているが、放水路の一つが流れ込んでいる。1970年頃より、琵琶湖から水をポンプアップするなどの施策が原因で富栄養化が進み、問題となっている。

湖岸に「賎岳暮雪」と刻まれた石が建てられていろ。

湖岸に「賎岳暮雪」と刻まれた石が建てられていろ。

秀吉が戦を眺めいた

秀吉が戦を眺めいた

余呉湖畔の戦い(賤ヶ岳七本槍)激戦となった余呉湖西

しかし、佐久間盛政軍の退却を支援した柴田勝政の軍が飯ノ浦に取り残されて居ることを秀吉は見逃していなかった。

柴田勝政が撤退を開始するのを待っていたのである。予想通り、盛政の本隊の無事撤退を見届けた勝政軍は盛政軍に合流すべく権現坂に向けて退却を始めた。

ここぞとばかりに秀吉軍は総攻撃を開始した。勝政軍の苦戦という状況を見て、盛政は一旦退いた本隊を再び勝政救援のため余呉湖畔へ向かわせた。

現在の国民宿舎余呉湖荘付近から川並集落付近にかけての余呉湖畔は両軍大激戦となり、湖畔は赤く染まったという。

世に言う「賤ヶ岳七本槍」など秀吉方戦功は、ほとんどこの余呉湖畔の戦いで立てられたものである。

盛政自身も湖畔に向かおうとしたまさにその時、信じられない事が起きたのである。

賎ヶ岳への登山口の標識。

賎ヶ岳への登山口の標識。

「飯ノ浦切り通し」という場所を経由して賎ヶ岳山頂に至る山道です。

昨年ヘルスツーリズムin余呉・賤ヶ岳 2012.10.26 この道を下ってきたこと。

半周3km・・・国民宿舎「余呉湖荘」

半周3km・・・国民宿舎「余呉湖荘」

飯浦送水遂道出口(琵琶湖からくみ上げられた水を余呉湖への放水口)

飯浦送水遂道出口(琵琶湖からくみ上げられた水を余呉湖への放水口)

余呉湖

湖面積 1.97km2

最大水深 13m

湖周囲長さ 6.2km

位置 琵琶湖より 47m高い

総貯水量 14,700千m3

余呉湖を余呉湖ダムとするシステム図

この案内看板は 下側が北

この案内看板は 下側が北

琵琶湖と余呉湖との落差は 47m あります。

琵琶湖と余呉湖との高低差は 47m ある 農業用水を必要とするときは 琵琶湖より

琵琶湖と余呉湖との高低差は 47m ある 農業用水を必要とするときは 琵琶湖より

揚水ポンプで揚水する

洪水時は堂木分水堰から余呉湖に流し、貯水する

高時川へは川並放水路より放流する 正に、堰堤を持たない大自然のダムである

余呉放水遂道放水口=取水口(呑口)(岩崎山の下を余呉川へ)

余呉放水遂道放水口=取水口(呑口)(岩崎山の下を余呉川へ)

川並放水ゲートは常用洪水吐き( 表層水越流式 )と放流ゲートで余呉湖の調整と灌漑用水を余呉湖放水路トンネルで余呉川頭首工へ送水している

岩崎山砦の歴史

岩崎山砦は天正11年(1583)の賤ヶ岳の戦いで高山右近が布陣にしたところで、賤ヶ岳の戦いの激戦地である大岩山砦と隣接する。 大岩山砦に隣接する岩崎山砦の高山右近は、大岩山砦が落ちたと知ると、岩崎山砦を放棄し、北国街道を挟み堀秀政が布陣する東野山砦に逃避。

天正11年(1583)4月20日、行市山砦の佐久間盛政は夜半の暗闇に紛れて、集福寺坂~文室山~権現坂を経て、賤ヶ岳砦の北側を迂 回して中川清秀が立て篭もる大岩山砦を急襲し、砦を奪取した。

翌21日未明には、岐阜城の織田信孝を攻めるために出陣していた羽柴秀吉が大垣からとって返し、大岩山砦の佐久間盛政を急襲し、佐久間盛政の“中入り”は失敗に終わった。

佐久間盛政の大岩山砦の急襲と呼応して、玄蕃尾城からでて北国街道を南下してきた柴田勝家も狐塚に陣を構えるも、動けないまま前田利家の離反もあって柴田軍は総崩れとなった。

岩崎山砦へは余呉町下余呉の、標高差50mほどの山、削平された曲輪らしきところを幾つか残る。

ハイキングコースを山頂付近に階段状に曲輪が3~4段。当然の事ながら正面に行市山(行市山砦)が見えるように配置されている。

また、山路正国等が布陣した天神山(天神山砦)、木下利久が布陣した堂木山(堂木山砦)が行市山の山裾と重なっており、臨場感は抜群である

一番手前の岩が、「烏帽子岩・お膳岩」と伝承される。

一番手前の岩が、「烏帽子岩・お膳岩」と伝承される。

菅原道真が烏帽子を掛けたとされる岩と、供え物を載せたとされる岩。

昼食・・・余呉観光館・はごろも市

昼食・・・余呉観光館・はごろも市

江土閘門ゲート施設(流入・流出調整ゲート)

江土閘門ゲート施設(流入・流出調整ゲート)

余呉川管理事務所

余呉川管理事務所

山上の駐車位置(大きなスペースあり)

山上の駐車位置(大きなスペースあり) この先は土砂崩れ通行不可

この先は土砂崩れ通行不可 土砂崩れ現場

土砂崩れ現場  山上駐車場の説明板(管山寺城の説明はありません)

山上駐車場の説明板(管山寺城の説明はありません)

車で・・・唯一のビューポイント

車で・・・唯一のビューポイント

赤子山スキー場のリフトの最上部!

赤子山スキー場のリフトの最上部!

JR北陸線余呉駅集合

JR北陸線余呉駅集合 余呉イチ・プラスコースA班出発式(今回総参加者120名+スタッフ20名)

余呉イチ・プラスコースA班出発式(今回総参加者120名+スタッフ20名)

賤ヶ岳合戦図(後は堂木山砦?)

賤ヶ岳合戦図(後は堂木山砦?)

湖辺の村・川並に桐畑太夫の屋敷跡(森)

湖辺の村・川並に桐畑太夫の屋敷跡(森) 川並集落の湖岸・・・25年位前まで、田んぼ畔に・・・(稲や藁を柱に井げたに積んでました。)

川並集落の湖岸・・・25年位前まで、田んぼ畔に・・・(稲や藁を柱に井げたに積んでました。)

「菊石姫と蛇の目が石」の説明板

「菊石姫と蛇の目が石」の説明板 「菊石姫の枕石」は新羅の森近くの湖岸に祀られています。

「菊石姫の枕石」は新羅の森近くの湖岸に祀られています。 詳しくは・・・

詳しくは・・・

新羅崎の森・・・まっすぐにブイが!左側はヘラ池です

新羅崎の森・・・まっすぐにブイが!左側はヘラ池です  秋の七草【ススキ】と余呉湖

秋の七草【ススキ】と余呉湖

建物には、「余呉湖水質改善対策間欠式空気揚水筒管理室」という銘板が鉄製観音扉の横。

建物には、「余呉湖水質改善対策間欠式空気揚水筒管理室」という銘板が鉄製観音扉の横。

もろもと閉鎖系の自然湖だった余呉湖では、時として洪水が発生したそうです。また余呉湖周辺地域の利水の問題もあって、余呉湖という自然湖のダム化が図られたのだとか。現在の余呉湖は「ダム」でもあるのです。このことを今回の探訪企画に参加してはじめて知りました。

もろもと閉鎖系の自然湖だった余呉湖では、時として洪水が発生したそうです。また余呉湖周辺地域の利水の問題もあって、余呉湖という自然湖のダム化が図られたのだとか。現在の余呉湖は「ダム」でもあるのです。このことを今回の探訪企画に参加してはじめて知りました。 マユミ満開

マユミ満開

湖岸に「賎岳暮雪」と刻まれた石が建てられていろ。

湖岸に「賎岳暮雪」と刻まれた石が建てられていろ。 秀吉が戦を眺めいた

秀吉が戦を眺めいた

賎ヶ岳への登山口の標識。

賎ヶ岳への登山口の標識。

半周3km・・・国民宿舎「余呉湖荘」

半周3km・・・国民宿舎「余呉湖荘」

飯浦送水遂道出口(琵琶湖からくみ上げられた水を余呉湖への放水口)

飯浦送水遂道出口(琵琶湖からくみ上げられた水を余呉湖への放水口)

琵琶湖と余呉湖との高低差は 47m ある 農業用水を必要とするときは 琵琶湖より

琵琶湖と余呉湖との高低差は 47m ある 農業用水を必要とするときは 琵琶湖より

一番手前の岩が、「烏帽子岩・お膳岩」と伝承される。

一番手前の岩が、「烏帽子岩・お膳岩」と伝承される。

昼食・・・余呉観光館・はごろも市

昼食・・・余呉観光館・はごろも市

江土閘門ゲート施設(流入・流出調整ゲート)

江土閘門ゲート施設(流入・流出調整ゲート) 余呉川管理事務所

余呉川管理事務所