お城のデータ

- 所在地:大津市今堅田1丁目/今堅田町 map:http://yahoo.jp/VthOps

区 分:平城(水城)

現 状:宅地・平地

- 築城期:室町期(1340年頃)

- 築城者:堀口貞満の子・貞祐

- 遺 構:

- 駐車場:路上駐車

- 訪城日:2016.11.6

- お城の概要

今堅田城の創建者は「堀口掃部介貞祐」、形式は「水城」です。城の歴史は「今堅田城は、大津市の北部に位置する今堅田の湖岸沿いにあった。湖に少し突き出ているような形をとり、しかも三方を湖水に囲まれた要害の地であるが、城の遺構は明確ではない。現在出来島(でけじま)として存在している。ここに城を築いたといわれる堀口掃部介貞祐は、清和源氏の新田氏の一族で、父の貞満は新田義貞にしたがって武勇をたてた人物である。『太平記』によれば、貞祐は堅田に居住し、足利義詮の北国落ちの時、後陣にいた京極導誉の長子秀綱を討ち取ったという。その堀口氏はそののち今堅田に住み泉福寺歴代の住持職をつとめている。その後、浅井・朝倉軍が織田信長に相対するために、今堅田城に甲賀武士団の磯谷新右衛門を主将として守備させたが、明智光秀・丹羽長秀らに湖から攻撃をうけ落城した。このときの戦況をポルトガル宣教師ルイス・フロイスは、「坂本より二レグワ(二里)の堅田(今堅田)の城を攻めたり、同城は一向一宗徒に属し・・・・・・」と述べている。」とあります。なお、大津市今堅田町は現在大津市今堅田になっています。

大津市今堅田1丁目の城域に建つ「線福寺」。

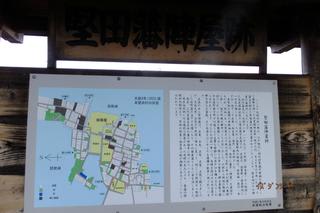

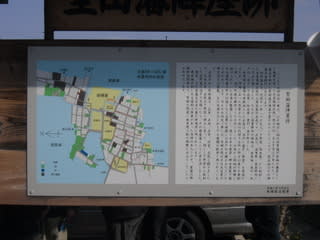

線福寺前の散策map

線福寺前の散策map

出島 燈台

出島 燈台

明治8年に航行安全を願って建立されて「今堅田浜」の突端に建つ高さ約8mの高床式木造で、付近は湖上関があったと伝わります。琵琶湖が括れて対岸が迫る、座礁や難破事故が絶えなかった難所でした。

昭和36年・第二室戸台風により倒壊寸前状態となり、地元の保存運動により昭和48年(1973)に復旧された。4本の柱と中心に立つ支柱の計5本の柱で支え、支柱の頭部に火袋を取付け、光源は大正7年までランプ、以後は電灯です。一度途絶えましたが、地元有志の手で平成元年から点灯を再開しました。(大津市有形民俗文化財)

お城の歴史

今堅田城は新田義貞に従い、武功を挙げた堀口貞満の子・貞祐が築城しました。具体的な築城年は明らかではないが、1340年代と思われます。

『佐々木南北諸氏帳』には、「片田今城 佐々木末隋兵 磯部太郎景季・同 佐々木隋兵 居初三郎宗清・同 居初又三郎・同 佐々木隋兵 馬場丹後盛頼資・同 佐々木隋兵 馬場孫次郎・同 佐々木隋兵 猪飼源五左衛門・同 佐々木隋兵 馬場勘助・同 佐々木隋兵 山田遠江守信孝・同 佐々木隋兵 山田重兵衛・同 佐々木隋兵元備州 野村備中守長文・同 佐々木末元犬上士 沢田喜太郎忠宗・同 佐々木元犬上士 沢田刑部少輔・同 佐々木隋兵元坂田士 大野木加賀守秀資・同 佐々木隋兵元浅井士 中島権内 同 佐々木隋兵元坂田士 新庄民部左衛門」等の名を記す。

1572年(元亀3年)信長は足利義昭に十七条の意見書を送りつけます。その内容については激しく義昭を叱責するものでした。今までは表面的には友好関係を保っていた二人でしたが、ここで対立は決定的となります。

しかし、この時期信長は浅井・朝倉・武田・松永などの包囲網に苦しんでおり、窮地に陥った信長は義昭と講和を結ぼうとします。村井貞勝・島田秀満・日乗などを遣わしますが、信長を滅ぼせるチャンスを掴んだ義昭はこの要求を突っぱね、近江の石山に砦を作り兵を入れ、また今堅田の砦にも兵を入れます。1573年(元亀4年)2月20日、信長は柴田勝家・明智光秀・丹羽長秀・蜂屋頼隆らに攻撃を命じます。2月24日まず山岡景友の守る石山砦を攻撃します。石山砦はまだ完成しておらず、26日には落城します。そして29日今堅田城に攻撃を仕掛けます。今堅田城は甲賀衆・磯谷新右衛門が守っていましたが、光秀は囲い舟で湖上から攻撃し丹羽長秀と蜂屋頼隆は地上から攻め29日中に落城します。

堀口氏の居城。 1340年代、堀口貞祐による築城。

戦国期には将軍・足利義昭に与した甲賀衆が入城し、織田信長と交戦。織田方の柴田勝家・明智光秀に攻められ、落城した。

信長公記 巻六 元亀四年

2、異見十七ヶ条 公方様御謀叛

公方様が内々に信長公へ対し謀叛を企てていることは、この頃すでに明白となっていた。そのことは先年信長公が公方様の非分の行いを諌めるべく建言した十七ヶ条の異見書を、公方様が不承諾とした一事により明らかとなった。

その十七ヶ条とは以下の通りであった。

(略)・・・以上の旨を異見したところ、金言耳に逆らったのであった。遠州表で武田信玄と対峙し、江州表では浅井下野守久政・長政父子および越前朝倉氏の大軍と取り合い、虎御前山の塞も守備半ばで方々手塞がりの状態となっている信長公の様子を、下々の者が御耳に入れたためでもあったろうか。

信長公は年来の忠節がむなしく潰えて都鄙の嘲弄を浴びることを無念に思い、日乗上人・島田秀満・村井貞勝の三使を公方様のもとへ遣わした。そして要求のごとくに人質・誓紙を差し出して等閑なきようにする旨、種々様々に申し述べたが、ついに和談はならなかった。

公方様は和談の交渉に対するに、兵をもって報いた。近江堅田の山岡光浄院景友・磯貝新右衛門と渡辺党へ内々に命を下し、かれらに兵を挙げさせたのである。かれらは今堅田に人数を入れ、一向一揆と結んで石山に足懸かりの砦を築いた。これに対し、信長公はすぐさま柴田勝家・明智光秀・丹羽長秀・蜂屋頼隆の四人を鎮圧に向かわせた。

3、火の手上がる 石山・今堅田攻められ候事

軍勢は2月20日に出立し、24日には瀬田を渡って石山の砦へ取りかかった。砦には山岡光浄院が伊賀・甲賀の衆を率いて在城していたが、砦が普請半ばで守りがたく、26日には降伏して石山を退散した。砦は即刻破却された。

今堅田の攻略は29日朝から開始された。東の湖上からは明智光秀が軍船をそろえて城西方へ攻め寄せ、陸からは丹羽長秀・蜂屋頼隆の両名が城南を攻め立てた。そして午刻頃に明智勢が攻め口を破って城内へ押し入り、敵兵数多を斬り捨てて砦は落ちた。これによって志賀郡の過半は相鎮まり、明智光秀が坂本に入城した。柴田・蜂屋・丹羽の三将は岐阜へ帰陣した。

この挙兵によって公方様は、信長公への敵対の色を天下に示した。それをみた京童は、「かぞいろとやしない立てし甲斐もなくいたくも花を雨のうつを」(かぞいろ(父母)と思って養い立てた甲斐もなく、花(花の御所=将軍)を雨が打つ)と落書して洛中に立てまわった。

3月25日、信長公は入洛のため岐阜を発った。そこへ29日になって細川藤孝・荒木信濃守村重の両名が、信長公への忠節の証として逢坂まで軍勢を迎えに出てきた。信長公は上機嫌でこれを迎え、同日東山の智恩院に着陣した。旗下の諸勢は白川・粟田口・祇園・清水・六波羅・鳥羽・竹田など(現京都市左京区・東山区・伏見区。京都東郊~南郊)にそれぞれ宿営した。信長公はここで荒木村重に郷義弘の刀を与え、細川藤孝にも名物の脇差を与えた。

4月3日、信長公は堂塔寺庵を除く洛外の地に火を放ち、公方様へ和平をせまった。信長公は事ここに至っても公方様の提示する条件通りに和談を結ぶ旨を述べて交渉したが、ついに許容されることはなかった。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査・遺跡ウォーカー・『信長公記』『江州佐々木南北諸氏帳』

本日の訪問ありがとうございす!!

nobusan(中世の自治都市・堅田) より

nobusan(中世の自治都市・堅田) より

中でも堅田は、織田信長や豊臣秀吉が重用した堅田水軍の根拠地であって、中世から江戸時代にかけては、水路権を握った堅田衆と呼ばれた人々によって、琵琶湖最大の自治都市を築いていた。この程度の知識は持ち合わせていたが、堅田に「湖族の郷(こぞくのさと)」が、

中でも堅田は、織田信長や豊臣秀吉が重用した堅田水軍の根拠地であって、中世から江戸時代にかけては、水路権を握った堅田衆と呼ばれた人々によって、琵琶湖最大の自治都市を築いていた。この程度の知識は持ち合わせていたが、堅田に「湖族の郷(こぞくのさと)」が、

西イ港この程度の知識は持ち合わせていたが、堅田に「湖族の郷(こぞくのさと)」

西イ港この程度の知識は持ち合わせていたが、堅田に「湖族の郷(こぞくのさと)」

近世には、元禄11年(1698年)3月7日、下野国佐野藩主であった堀田正高が1万石で堅田に移封されたことにより、堅田藩が立藩した。藩政の基礎は初代藩主・正高から第3代藩主・堀田正永の頃にかけて固められた。第6代藩主・堀田正敦は陸奥国仙台藩主・伊達宗村の八男であり、その経緯から若年寄、湯島聖堂再建の副奉行、『寛政重修諸家譜』などの編纂を務めるなど文教政策に携わっている。文化3年(1806年)には3,000石を加増され、1万3,000石の所領を領することとなった。なお、正敦は仙台藩の藩主に若年藩主が相次いだため、その補佐役も務めている。藩政においても5ヵ年に及ぶ倹約令を発し、藩財政再建に努めた。

近世には、元禄11年(1698年)3月7日、下野国佐野藩主であった堀田正高が1万石で堅田に移封されたことにより、堅田藩が立藩した。藩政の基礎は初代藩主・正高から第3代藩主・堀田正永の頃にかけて固められた。第6代藩主・堀田正敦は陸奥国仙台藩主・伊達宗村の八男であり、その経緯から若年寄、湯島聖堂再建の副奉行、『寛政重修諸家譜』などの編纂を務めるなど文教政策に携わっている。文化3年(1806年)には3,000石を加増され、1万3,000石の所領を領することとなった。なお、正敦は仙台藩の藩主に若年藩主が相次いだため、その補佐役も務めている。藩政においても5ヵ年に及ぶ倹約令を発し、藩財政再建に努めた。

線福寺前の散策map

線福寺前の散策map