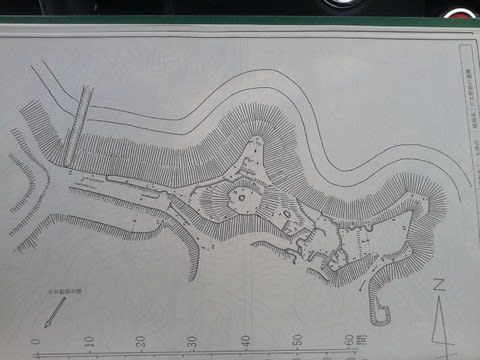

作図:長谷川博美氏(滋賀県中世城郭分布調査9 滋賀郡の城:踏査図)

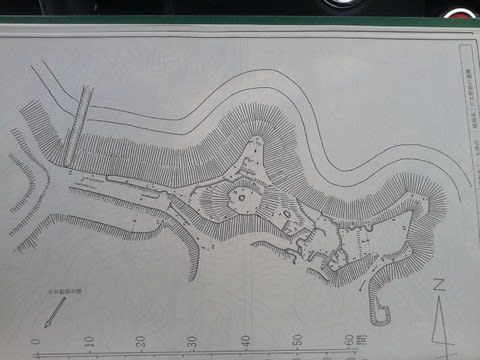

作図:長谷川博美氏(滋賀県中世城郭分布調査9 滋賀郡の城:踏査図)

この林の中が、穴太野添の遺構

この林の中が、穴太野添の遺構

滋賀県中世城郭分布調査より

滋賀県中世城郭分布調査より

お城のデータ

所在地:滋賀県大津市穴太三丁目 map:http://yahoo.jp/eYXAK4

立 地:山地

現 状:山林

区 分:砦

築城期:織豊期か?

築城者:?

遺 構:土橋・曲輪・

標 高:160m 比高差:50m(旧北国街道より)

目標地:穴太野添古墳

駐車場:穴太野添古墳駐車場

訪城日:2017.4.20

お城の概要

穴太から京へ「旧白鳥越えの峠道」があった。

当時は、古墳以外の墓地は無く、「旧白鳥越えの峠道」からは200m位の距離がある。

穴太野添古墳の駐車場の北東の山林の中、踏査図(滋賀県中世城郭分布調査)の遺構が残存する。

古墳や地形を利用してした、砦のようである。

昭和44年(1969)に県道敷設は、遺構を残存するように設置されている。

駐車場の背後は、穴太野添古墳群はその中の一つの古墳群で、180基以上の古墳で構成されています。この数は、周辺の古墳群の中でも随一の数を誇っています。

古墳群は、現在、墓地とその周辺の山林の中に残っていて、こんもりとした墳丘や開口・露出している石室をそこかしこに見ることができます。古墳群の一部は、昭和44年(1969)に県道敷設に伴い滋賀県教育委員会によって7基が、昭和61・62年に墓地の拡張整備に伴い大津市教育委員会によって17基が、それぞれ調査されています。その調査成果から、おおむね6世紀前半から7世紀初めにかけて築造されたことがわかっています。なお大津市教育委員会によって調査された古墳の一部は、現地で保存・整備されていて、見学することができます。

お城の歴史

元亀元年の「志賀の陣」の関連の砦を考えられるが、詳細不明は不明。

志賀の陣:坂本の戦い(Wikipedia)

近江の琵琶湖西岸方面における織田方の重要拠点は坂本のやや南にある宇佐山城であり、ここは森可成ら1000人余りが守っていた。可成は浅井・朝倉勢接近の報を聞き、500の兵を率いて宇佐山城のやや北、坂本口に出陣して周辺の街道を封鎖して志賀や穴太に伏兵を配し9月16日には浅井・朝倉軍と小競りを行って幾人かの首を獲る勝利を収めた。

その後に信長の弟信治、近江国衆青地茂綱など2000の兵が救援として駆けつけ坂本の守勢に加わっている。

しかし、19日になると顕如の要請を受けた坂本里坊、延暦寺の僧兵達も攻め手に加わり、西の僧兵と北の浅井・朝倉軍ら総勢3万の兵から挟み撃ちを受けた森可成、織田信治、青地茂綱ら3将は奮戦するも衆寡敵せずいずれも討死してしまった。主将を失った宇佐山城も連合軍の攻撃を受けるが寡兵ながら士気は高く可成の家臣各務元正、肥田直勝などが中心となって抗戦し落城は免れた。

10、志賀の陣 志賀御陣の事

9月24日、信長公は上京本能寺を立ち、逢坂を越えて越前衆の攻撃に向かった。しかし下坂本に布陣していた越前勢は、信長公の旗印を見るやたちまち敗軍の体を見せて比叡山へ逃げ上がってしまった。山へ上がった越前勢は、蜂が峰・青山・局笠山に陣を取った。

このとき信長公は延暦寺の僧十人ばかりを呼び寄せ、「信長に味方するならば、分国中の山門領を元通りに還付する」と金打して約束し、かさねて「出家の道理により片方への贔屓なりがたし、と申すならば、せめて敵味方とも見除せよ」といって説得し、その旨を稲葉一鉄に申し付けて朱印状にしたためさせた。その上で信長公は、「このこと違背するならば、根本中堂・三王二十一社を始め諸堂ことごとく焼き払う」と宣告した。しかし山門の僧衆はこの勧告を聞き入れず、情勢を見て浅井・朝倉に味方し、魚・鳥・女人を山に上げて悪逆をほしいままにした。

信長公は下坂本に陣を取り、25日になって叡山を囲んだ。

織田勢はまず麓の香取屋敷を補強して平手監物・長谷川丹後守・山田三左衛門・不破光治・丸毛長照・浅井新八・丹羽源六が入り、穴太にも砦が築かれて簗田広正・河尻秀隆・佐々成政・塚本小大膳・明智光秀・苗木久兵衛・村井貞勝・佐久間信盛ら十六将が入れ置かれた。・・・・云々

穴太野添古墳駐車場

穴太野添古墳駐車場 獣道を10m程入り

獣道を10m程入り

石の手前を東に

石の手前を東に 土橋を抜ける

土橋を抜ける

砦の頂部

砦の頂部 頂部の凹み(狼煙穴か?)

頂部の凹み(狼煙穴か?)

野添古墳の駐車場

野添古墳の駐車場

参考資料:Wikipedia:志賀の陣・『信長公記』・『滋賀県中世城郭分布調査9』・滋賀県文化財保護協会:渡来人の奥津城その3-穴太野添古墳群

本日の訪問ありがとうございす

塹壕堀・・・白鳥超えの街道を上から、狙い打ちか!

塹壕堀・・・白鳥超えの街道を上から、狙い打ちか!