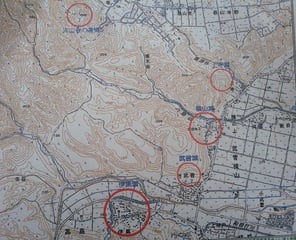

| 太山寺城、太山寺の遺構 (明治28年2万分の1) | |||||

|

|

作図、長谷川博美氏(滋賀県中世城郭分布調査)

作図、長谷川博美氏(滋賀県中世城郭分布調査)

お城のデータ

所在地:高島市(旧高島郡)安曇川町中野大山寺/田中/横山 map:http://yahoo.jp/Gs9jjR

現 状:山林・寺院跡

区 分:山城

築城期:室町期

築城者:

遺 構:郭・土塁・堀切・石垣・碑・説明板

標 高:305m 比高差:100m(太山寺集落)

目標地:太山寺集落

駐車場:太山寺集落入口に路上駐車)

訪城日:2016.4.2

| 太山寺城、太山寺の遺構 地形図(現在 国土地理院地図より) | ||||||||

|

|

お城の概要

太山寺城跡は、比良山系の最北端に位置する阿弥陀山(標高453.6m)の南側中腹、切り立った舌状尾根上の標高290~320m間に段築され、12か所の削平地を有する。視界の点では、高島町の横山集落から直線距離で2.2kmも奥まった谷間の支尾根上にあるため、平野部への見通しは不良である。

遺構は尾根上に南北190m×東西90mの範囲に展開する曲輪郡と、東側の谷底部に造成された5か所の削平地とから成る。

曲輪郡の最高所にある曲輪は、南北50m×東西50mの台形に削平され、北側に一段高くなった22m×20mの長方形区画と西端に45mの低土塁が観察される。この区画は南東部に石積みが残り、建物の基壇を思わせる。この曲輪より南方へは、いわゆる梯郭式の縄張りがなされており、1~3mの落差をもって7つの曲輪が順次下降する。

三段目と四段目の曲輪間では堀切を設け、尾根筋を完全に遮断しており、排土は四段目の曲輪側に積み上げて土塁を構築している。また、この曲輪の南端はクランク状に石積みされていたらしく、かなりの部分が遺存している。

なお、二段目と三段目の曲輪の東側下方には、南北2か所の袖曲輪が設けられており、両曲輪の接点東側の斜面には竪堀が観察される。登城路は東側の谷底部よりこの竪堀の下を通り、袖曲輪の南端下の虎口に達する。虎口より内部では、南北に設けられた土橋を通って一~三段目の曲輪に進入できるようになっている。

阿弥陀山の案内板から谷筋に入り、道ははっきりしてるが倒木を乗越え200mほどで右手斜面を登ります。尾根筋を進むと前が開けた箇所に案内標識「太山寺城」と書いてある。

案内板に沿って進むと城郭遺構があり、更に進むと『大山寺城』の説明板が正面に見える。説明板の背後が城址。

谷川を渡り城道を進み、Y字になり、左手に進み(案内板)、城域に入る。

尾根に登る最後の坂は石が散乱していて、石段が崩壊した跡か?。堀底道を登ると、土塁や両側大きな郭がある。さらに登るとL字に方向を変え、主郭に入る。説明板には土橋とされ、確かに『坂虎口』状た。側面に石積み痕がある。

主郭は中央と右奥が土壇で、石積み・敷居石が残る。城というより寺院の配置で、城郭寺院の跡か?。

主郭下の郭を南側(左手)に進むと堀と土塁がある。土塁を越えると郭があり、さらに一段下にも郭があり、この段差側面には石積みが相当に残っている。今は樹木が茂り見通しが悪いですが、往時は街道の監視をしていたか?

今は山奥にひっそりとある城跡であり、田中城の奥城か?

・・・・帰りは林道を下り、横山集落(横山城)へと出た、中野・大寺寺集落の車まで戻るのが大変でした。

・・・『この日は、田中城・大山寺城で18.5㎞・4:04時間も歩いた』帰り、来た道を戻りましょう!

| 太山寺城、武曽城、横山城、上寺城地形図(現在 国土地理院地図より) | ||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||

| 参考文献:滋賀県中世城郭分布調査 滋賀県教育委員会より:国土地理院より |

太山寺城

お城の歴史

元々、天台宗高島七ケ寺のひとつの太山寺があったと。そのを周囲の勢力である横山氏・田中氏・朽木氏のいずれかが城郭に改修したもの考えられますが、詳細は不明。

天台宗の古代寺院・高島七ヶ寺

『近江輿地志略』には、長法寺、世喜寺、松蓋寺(田中城(上寺城))、太山寺(太山寺城、米井寺、大慈寺、酒波寺と記す。

此山を阿弥陀山と号するは往昔此山上に寺あリ、阿弥陀山大山寺と号す。高島七箇寺の一院として比叡山延暦寺の末寺也、信長公のために焦士となり、今は唯山名存するのみ。

『高島郡誌』には、長法寺、世喜寺、松蓋寺(田中城(上寺城))、太山寺(太山寺城)、清水寺、大谷寺、酒波寺と記す。

中野村に在リ。往昔阿弥陀山に大山寺あり。織田信長公の為に烏有となリ、僅に其旧跡として聖徳太子の小堂一宇を山麓八町(※1)を建立す、今の地是也。

地元では「御屋敷」または「寺屋敷」と呼ばれ、同地が小字「阿弥陀山」に属すること、天台宗寺院の立地条件の特徴を備えていること、最上段の曲輪には寺院の堂塔の基壇を思わせる石積み状遺構が存在すること、周辺には平安時代後期の陶器片が散布することなどから、創建時の太山寺が在った可能性が極めて大きい。

一方、遺跡全体の構造は、中世城郭の連郭式に分類でき、堀切・竪堀・土塁・帯曲輪など山城の縄張リとしての特徴も顕著である。

したがって・太山寺城は古代山岳寺院の遺構を利用して、戦国時代になって山城に改築されたものと考えるのが妥当と思われるが、築城の主体者については、田中氏・朽木氏・横山氏の領界付近にあることから、3氏いずれかと考えられるが現時点では決め手にかける。

千年椿と東屋

千年椿と東屋 登り口の東屋(東屋の裏手を左方向へ)

登り口の東屋(東屋の裏手を左方向へ)

説明板の横から山へ入る

説明板の横から山へ入る

倒木で難儀しました!

倒木で難儀しました!

谷底の石仏

谷底の石仏

右は阿弥陀山へ

右は阿弥陀山へ 左へ太山寺城へ、下り道

左へ太山寺城へ、下り道

教育委員会の【文化財を大切にしよう】の碑

教育委員会の【文化財を大切にしよう】の碑 太山寺城説明板の

太山寺城説明板の

ここに駐車可

ここに駐車可

林道

林道

太山寺集落が戻った!

太山寺集落が戻った! 本日の訪問ありがとうございす!!