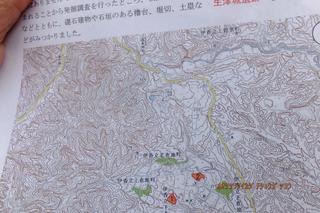

長谷川博美氏の踏査図を現地で拝見(Blog公開許可済)

お城のデータ

所在地:大津市伊香立下在地町 map:http://yahoo.jp/Z0UPns

区 分:丘陵城

標 高:170m 比高:約30m

現 状:森林・竹林・小学校のグランド

遺 構:土塁・櫓台・堀切・蔵・曲輪・基壇・切岸

築城期:織豊期

初城主:林宗林坊

城 域:150m×50m

目標地:伊香立小学校

訪城日:2016.11.6

生津城遺跡現地説明会(2016.11.06)配布資料

公益財団法人滋賀県文化財保護協会では、伊香立浜大津線補助道路整備工事に伴う生津城(なまづじょう)遺跡の発掘調査を平成28年7月から実施しています。

発掘調査では、礎石建物や石積みを伴う櫓台(やぐらだい)、土塁(どるい)や堀切(ほりきり)などの遺構や、戦国時代の土器などの遺物がみつかりました。特に、これまで詳細が明らかではなかった、大津市伊香立地域の中世城郭および京都大原方面に続く旧道の伊香立越えの重要性を考えるうえで、貴重な遺跡であることが明らかになりました。

2016.11.06に開催された現地説明会を下記からダウンロードできます。

◆生津城遺跡現地説明会(2016.11.06)配布資料(約2M)

お城の概要

生津城は、近江と京と繋ぐ途中越の起点である途中から坂本へ抜ける街道沿い、伊屋ヶ谷の通称城山といわれる小丘上に築かれている。

城跡は、伊香立小学校の立つ丘陵の台地の両側に「伊屋が谷」の小字名が残り、地元では「城山」を称さてる小丘だある。

乗馬川に突き出た半島状の先端に南北に2段の郭を連ね、乗馬川を堀に見立てる地形である。

上段の曲輪(竹藪)は小学校のグランドも一部城域と考えられる。下段の曲輪は広さは30m×40mほどで削平状で、乗馬川は、切岸状に落ち込み堀の地形である。極めて防御性に良い。民家側の斜面に腰郭なのかの段郭状に平坦地があり、城道のようになってます。折り返す箇所には(虎口形状)土塁のような高まりもあります。畑地の跡か?

城山の北には堅田から京 左京区 古知平野に達する伊香立越えの旧道が通っている。

お城の歴史

生津城は1723年に膳所藩が編さんした地誌『近江輿地志略』に「生津村の城山」と記され、城主は延暦寺に属した「林宗林坊(はやしそうりんぼう)」と伝わる。県教委が1980年代に行った分布調査で堀切跡などが見つかったため遺跡として認知されたが、築城時期や城郭構造は不明のままだった。

戦国時代、この地域は戦略的に重要な地点だったといい、県教委文化財保護課の木戸雅寿参事は「延暦寺攻めなど織田信長の湖西攻略の攻防の中で役割を果たした可能性がある」としている。

未発掘部

土塁・堀切(南西部)

土塁・堀切(南西部)

発掘調査現地説明会

櫓台(北東部の最高所)の石垣

櫓台(北東部の最高所)の石垣

東側の切岸

東側の切岸

建物礎石と側溝・・蔵跡?(物入廓)

建物礎石と側溝・・蔵跡?(物入廓)

参考資料:長谷川博美氏の踏査図及び俯瞰図・生津城遺跡発掘調査現地説明会資料、

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。

土塁・堀切(南西部)

土塁・堀切(南西部) 櫓台(北東部の最高所)の石垣

櫓台(北東部の最高所)の石垣

建物礎石と側溝・・蔵跡?(物入廓)

建物礎石と側溝・・蔵跡?(物入廓)

現地説明会

現地説明会