中原氏から三池氏になった系を探ってみようと思う。

【武士家伝三池氏】を読んでみると、諸説ある。

『島津家文書』のなかに残されている島津貞久と三池近房の女米々との間に生じた相論より垣間見ることができる、それが一番信頼性があるといわれているようである。

三池氏合体系図の壱 と 島津氏との関係が出ている 弐 をご覧いただけると、中原氏との関係がお分かりいただけると思う。

http://www2.harimaya.com/sengoku/html/ot_mike2.html

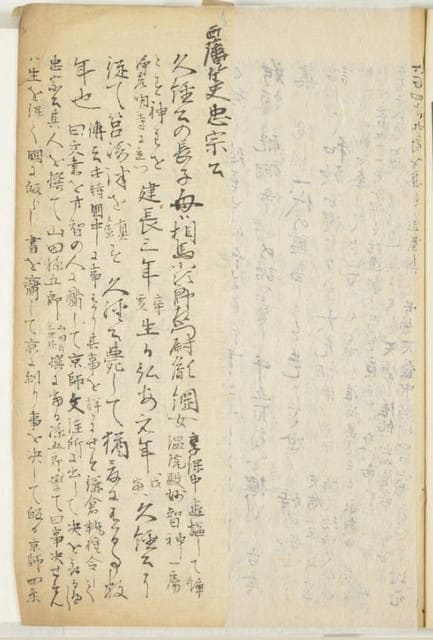

東京史料編纂所のデータベースより「島津家文書」部分をご紹介すると、島津久経に関しての記述があった。上記の系図では、島津忠宗の父は木工助入道師時となっているが、この島津家文書では、島津久経と相馬胤綱の女(浄温夫人)が忠宗の父母とのことである。ちなみに久経は木工助ではなかった。

父親の名前・役職が違うばかりではなく、忠宗の記載が越前家と混同されているようにも思える。(私には、よくわからない)

この文書によると、久経は亡くなった後に橘になり…とある。橘姓になったようである。そして法名は道忍。1225-1284年

九里経久は、父が経任で、橘姓になり、法名は蓮忍。

「蓮」と「道」 崩し字だと、似て見えることもあると思う。

何だか、気になる島津。十文字の紋。。。

そして、相馬胤綱と言えば、九里の祖かもしれないと思っている「蓮忍」の息子が「富木常忍」というのだが、別の名前が「胤継」で、千葉氏の被官だったという。相馬氏と近い場所にいた人物である。

と、ここまで書いて、調べると、その胤綱の息が「胤継」その人であった。この偶然は何を示しているのだろう。

富木中太蓮忍が九里ではなかったか、または、九里であったのか。

良くわからないので、じっくりと検証してみることが必要なようだ。