幼くして父を亡くし、12歳で母親も失ったトールキンは、

母の友人だった神父の後見の下、上流家庭の子らが通う

名門キング・エドワード校に通うことに。

奨学生で孤児のトールキンは孤立するも、

3人の芸術を愛する少年と出会い秘密クラブ「T.C.B.S.」を結成し、

かけがえのない絆で結ばれていく。

一方で、トールキンは下宿先の3つ年上の女性、エディスとも惹かれ合っていた。

しかし、時が流れ大学生となったトールキンや仲間たちに、

第一次世界大戦の影が迫り始める。

(MovieWalkerより)

戦場で友人を探すトールキンから始まります。

「指輪物語」「ホビットの冒険」の

ジョン・ロナルド・ロウエル・トールキンってこんな生い立ちだったんですね。

彼の想像力の源は苦しい生活の中でも

楽しむことを忘れなかった母親のおかげなのかも。

両親亡きあとも名門校に通う事が出来たのは

幸運だったのではないでしょうか。

戦場での戦闘シーンですら想像力を発動する彼。

彼が生きて帰ってくれたおかげで、

我々はかの物語を読むことが出来たわけですね~。

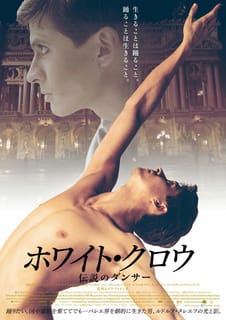

15歳のララ(ビクトール・ポルスター)の夢はバレリーナになること。

だが、それは簡単なことではなかった。彼女は男の体に生まれてきたからだ。

それでも強い意志と才能、娘の夢を全力で応援する

父マティアス(アリエ・ワルトアルテ)に支えられ、

難関のバレエ学校への入学を認められる。

夢を実現するため、毎日厳しいレッスンを受け、

血のにじむような努力を重ねるララ。

ところが、初めての舞台公演が迫る中、

思春期の身体の変化による思い通りに動けなくなることへの焦り、

ライバルからの心ない嫉妬により、彼女の心と体は追い詰められていく……。

夢に向かって刹那的に今を生きるララと、今にも壊れてしまいそうな娘を必死に支える父。

交錯した2人の想いが辿り着く先に待つものは……?

(MovieWalkerより)

ララはトランスジェンダーとしては恵まれてる方なんでは?

お父さんも認めてるし、ちゃんと医者にかかり、

性適合手術の準備までしている。

自身は努力の甲斐あって女性としてバレエスクールにも入れた。

何をそんなに焦っているのか。

どんどん自分を追い詰め、果ては暴挙に出る。

厳しいレッスン、同級生からの嫌がらせ、

ホルモン剤を使っているのに遅々として変化しない体。

カメラは終始ララに密着。

踊ってるシーンですら引き映像は殆ど無く、

見えないはずの心の内側を映そうとしているかのように

執拗に彼女迫ってましたね~。

ストーリーの中で迎える誕生日。

"16歳おめでとう"

ああ、思春期真っただ中。

シスジェンダーの子だって悶々としちゃうお年頃。

たぶんこの厄介な年齢が自分を追い詰めてしまうのでは。

見ているこちらもどんどん苦しくなってくる。

最後の彼女をどう捉えればいいのか。

髪を切り颯爽と歩く彼女は前に進んだのだろうか。

この役をやったビクトール・ポルスターくんは

シスジェンダーというではないですか!!

映画初主演でバレエダンサーの普通の男の子。

すごく自然に見えてたので驚きです。

ダイヤモンドの心を持ちながらも、本当の自分の居場所を探す

貧しい青年アラジン(メナ・マスード)。

彼が巡り合ったのは、王宮の外に自由を求める王女ジャスミン(ナオミ・スコット)、

そして“3つの願い”を叶えることができる“ランプの魔人”ジーニー(ウィル・スミス)。

果たして3人は、この運命の出会いによってそれぞれの“本当の願い”に気づき、

それを叶えることはできるのだろうか……?

(MovieWalkerより)

字幕版2Dで青いウィル・スミス観てきました~ww

ガイ・リッチー版『アラジン』

評判いいだけあって、同じアニメ実写化の『ダンボ』よりかなり面白かった。

ケバケバ豪華な感じでDRに行った気分に浸れるw

ジーニーの魔法でアリ王子がアグラバー王国に入場するシーンはまさにDR。

王女ジャスミンは、より自立を目指す女性に描かれているし、

アニメ版には登場しない侍女ダリアの存在も

今のディズニーが目指す女性像をグッと押してる。

メナ・マスードの顔立ちもアラジンにピッタリ。

ジャファー役マーワン・ケンザリもコソ泥から這い上がった小物感が出てて、

どこまで行っても彼はセカンドっていうのがよーくわかる。

話題のダンスシーンやアラジンがお城に忍び込むシーンなんかは倍速ですよね?

1.5倍よりもう少し遅い、1.2倍速くらいか?

アニメっぽく、ダンスのキレがよく見えたり、

スピーディーな動きを表現しているように思えたんですが、どうでしょう。

1961年。23歳のルドルフ・ヌレエフ(オレグ・イヴェンコ)は

キーロフ・バレエ団の一員として、パリ公演のために生まれて初めて祖国ソ連を出る。

ダンスへの情熱は誰よりも強いルドルフは、パリの生活に魅せられ、

この魅惑的な街で得られる文化や芸術、音楽のすべてを貪欲に吸収しようとしていた。

だが、彼の行動はKGBに監視され、政府の圧力は強まるばかりであった。

そんななか、ルドルフはフランス人女性

クララ・サン(アデル・エグザルホプロス)と親密になるが、

その一連の行動により、政府からの疑惑の目はますます強まっていくのだった。

6月16日、パリ、ル・ブルジェ空港。

次の公演地へ向かおうとするルドルフだったが、突然帰国を命じられる。

それは、収容所に連行され、ダンスを続けることすらままならない未来を暗示していた。

団員たちが旅立ち、KGBと共に空港に残されたルドルフは、

不安と恐怖に襲われるなか、ある決断をくだす……。

(MovieWalkerより)

冷戦時代の亡命バレエダンサー映画といえば「ホワイトナイツ/白夜」。

ミハイル・バリシニコフ本人の話かと思えるような亡命劇が描かれ、

バリシニコフとハインズのダンスが見事な作品。

ライオネル・リッチーの「say you say me」はヒットしましたよね~。

今回は伝説になる前のルドルフ・ヌレエフ。

彼が亡命しなければ伝説も生まれなかっただろうなぁ。

つまんない伝記映画ではなく、

自由を求め、自己を見つめ、おのれを確立しようとする若者の映画でした。

特にバレエの事を知らなくても楽しめるんじゃないだろか?

亡命シーンの緊迫感はドキドキもんです。

社会主義国ってああやって人心を絡めとっていくのだなぁ。

あの頃のロシアってソビエト社会主義共和国連邦であり、

スターリン政権からフルシチョフ政権になり、その後ブレジネフ政権へ。

キューバ危機で緊張感ヤバいw

映画はヌレエフが亡命したという事実を前にして

彼の教師であったプーシキンが

KGBに尋問されてるシーンからはじまります。

そこから23年、時がさかのぼり…

時系列順にストーリーを見せていくわけではなく、

キーロフ・バレエ団のパリ・ツアーの日々を中心に、

ヌレエフの幼少時代、レニングラード時代が挟み込まれ、

空港での亡命シーンに至ります。

亡命シーンはクライマックスですが、映画が見せてくれるのは

一人の若者がダンサーとして一流になるために

あらゆるものから芸術を吸収し、舞台に情熱をかける姿でした。

主役ヌレエフを演じたのは

タタール国立オペラ劇場バレエ団ダンサー、オグレ・イヴェンコ。

この映画で俳優デビューだそうです。

ツアーで同室の友人ユーリ・ソロヴィヨフを演じたのが

セルゲイ・ポルーニン。

監督はプーシキン役もやったレイフ・ファインズです。

1962年、アメリカ。

ニューヨークのナイトクラブで用心棒を務める

イタリア系のトニー・リップ(ヴィゴ・モーテンセン)は、

粗野で無教養だが、家族や周囲から愛されている。

“神の域の技巧”を持ち、ケネディ大統領のためにホワイトハウスで演奏したこともある

天才黒人ピアニスト、ドクター・シャーリー(マハーシャラ・アリ)は、

まだ差別が残る南部でのコンサートツアーを計画し、

トニーを用心棒兼運転手として雇う。

正反対のふたりは、黒人用旅行ガイド『グリーンブック』を頼りに旅を始めるが……。

(MovieWalkerより)

アカデミー賞でオスカー取った映画、やっとこさ観てきました。

あ~なるほどね、あたたかい気持ちになれる映画なのね~。

60年代のアメリカだから、そりゃあ人種差別凄いだろっ!

当のトニーだって、最初はかなりな差別主義者。

でも家族のために割り切って仕事にって感じで始まる。

二人の旅を見ていると、

なんというか構図が"いじめ"といっしょだなと思ってしまった。

これをコメディ映画の監督が撮ったからこその仕上がりだね。

天才黒人ピアニスト役のマハーシャラ・アリは

短期間でピアノをマスターしたそうな。

凄いね、元々弾ける人なのかと思って観てた。

手のアップの時は指導者のクリス・ボウワーズが担当したらしい。

黒人のためのクラブで弾いたクラシックに

ドクター・シャーリーの気持ちが込められている。

あの超絶技巧ショパンの"木枯らし"!!

もっと驚いたのはヴィゴ・モーテンセンのメタボっぷり!!

映画のエンディングで実際のトニーとシャーリーの写真が登場してましたが、

人物に寄せて体型を変えて出演したのね~

あの体格だとホント強そうだわw

ガサツで腕っぷしだけで家族を養ってるトニーと、

上流階級の教育を受けて育ったピアニストのシャーリー。

雨の中、シャーリーがおのれ自身の立場を吐露する場面は胸に迫る。

スコットランド女王メアリー・スチュアート(シアーシャ・ローナン)は

16歳でフランス王妃となり、

18歳で未亡人になると、スコットランドで再び王位につく。

しかし、当時のスコットランドを支配していたのは、

従姉でもあるイングランド女王エリザベス1世(マーゴット・ロビー)だった。

メアリーは自身のイングランド王位継承権を主張し、エリザベスの権力を脅かす。

恋愛や結婚を経験し、気高く美しいメアリーに、エリザベスは複雑な感情を抱く。

それぞれの宮廷内部で起こる裏切りや反乱、陰謀が2人の王位を危険に晒し、

歴史の流れを変えていく……。

(MovieWalkerより)

花粉飛び交う中、先週観てきました。

このところ女王映画づいてるw

女王二人の対決っていうより、

王位に男女は関係ないって勢いで前に出るメアリーと

面倒な事は男に任せておけばいいやというエリザベスといった構図でした。

おフランス育ちのメアリーは上品で優雅という印象があったんですが、

シアーシャ・ローナンのメアリーは若く健康的な魅力のある女王でした。

カッコ良くなったなぁシアーシャ・ローナン。

13歳の頃の「つぐない」から「ラブリーボーン」

「ブルックリン」の頃はまだムチっとした感じが残ってたけど、

今回はシャープな印象。

庶子扱いのエリザベスにしてみたら脅威この上ないメアリー。

いつ王座を奪われるかと疑心暗鬼なエリザベスに対して

国を背負う重圧を理解できるのは、同じ立場のお姉様だけと考えるメアリー。

それにしてもメアリーの周りには、そんなんしかいないのかよーってくらい

ろくな男がいないw

み~んな権力が好き~、王冠にしか興味がない~。

恋多き悲劇の女王なんだろうけど、

それって、ろくなのがいなかったって事かww

1959 年のイギリス。

夫を戦争で亡くした未亡人のフローレンス(エミリー・モーティマー)は、

書店のない保守的な地方の町に、周囲の反発を受けながらも書店を開店する。

やがて彼女は、40年以上も邸宅に引きこもり、

ただ本を読むだけの日々を過ごしていた老紳士ブランディッシュ(ビル・ナイ)と出会う。

読書に対する情熱を共有するブランディッシュに支えられ、書店を軌道に乗せるフローレンス。

だが、彼女を快く思わない地元の有力者ガマート夫人(パトリシア・クラークソン)が、

彼女の書店を閉店に追い込もうと画策していた……。

(MovieWalkerより)

ストーリーは悲しい結果に終わりそうに見えて

最後に主人公の思いは次の世代に受け継がれてますよーって感じで

重くならずに終わってました。

それより、この映画は1950年代後半のイギリスの

田舎町の雰囲気を堪能できる作りになってました。

建物の佇まいや風景、本を運ぶ木箱や包み紙や紐、

主人公や小さな店員のクリスティーンの着てる手作り感のある服装と

対照的な上流階級風なガマート夫人やそこに集まる人々のきらびやかさ。

古風なイギリスの感じがたっぷりな分、きわだつ閉塞感。

主人公のフローレンスは、こいつは天然か!?と思えてしまうくらい、

ガマート夫人が繰り出すあの手この手に対抗手段を取らない。

唯一味方になったブランディッシュは…

ビル・ナイ、いい感じでした。

もう一つはフローレンスが選ぶ本になつかしさが~

ブラットベリの「たんぽぽのお酒」が出てきて

高校生の時読んだなぁと。

自分の好きな本を並べた自分の本屋。

メチャメチャ素敵な空間、それなのに…

ガマート夫人が憎たらしいですよーw

風光明媚なアイスランドの田舎町。

この町で暮らすハットラは、セミプロ合唱団の講師。

だがその裏で、周囲に知られていないもう一つの顔を持っていた。

実は彼女は、謎の環境活動家“山女”として、地元のアルミニウム工場に対して、

密かに孤独な闘いを繰り広げていたのだ。

そんなある日、ハットラに予期せぬ知らせが届く。

長年の希望だった養子を迎える申請が受け入れられたというのだ。

母親になるという夢の実現に向け、アルミニウム工場との決着をつけるため、

ハットラは最終決戦の準備に取り掛かる……。

(MovieWalkerより)

こんな作りになってたのか!と楽しんできました。

環境破壊の元凶と考えるアルミニウム製錬所にたった一人で戦いを挑んでる女。

工場に繋がってる送電線を切るという行為を繰り返してる。

っていうと、はぁ?って感じだけど、これがなかなか見せ方が上手い!

映画全体の空気感がどこかとぼけている。

なにより劇伴奏者が画面にそのまま登場してるw

その妙なリズムとウクライナ合唱隊の歌声が(何を歌っているのかは分からないw)

けっこう大変な事をしでかしてるのに、おどぎ話風味になっている。

一応これは映画観賞者には見えてるが、演者には見えてない設定なんだけど、

1度決断の時にハットラと目配せしたシーンがあって、うぉっとか思ったw

主人公ハットラのキャラ設定が秀逸。

双子の姉アウサとの二役をこなしたハルドラ・ゲイルハルズドッティル。

公式サイト見たら、

2015年舞台版「リトル・ダンサー」のバレエ教師役だったんですねー。

この双子設定、終盤にちゃんと活かされてます。

ハットラの破壊行為の濡れ衣を何度も着せられる自転車旅行者、

ハットラの計画に巻き込まれる牧場主、

登場人物もどこかユーモラスに味のある感じに描かれていて面白かったなぁ。

1918年第一次世界大戦中の西部戦線。

休戦目前にも関わらず、上官であるブラデル中尉から不条理な攻撃命令が下り、

アルベールは生き埋めに。

そんな彼を御曹司のエドゥアールが救うが、

その際に顔に重傷を負ってしまい、ショックを受ける。

二人がパリに戻ったところ、世間は戦没者を称える一方で帰還兵には冷たかった。

アルベールは仕事も恋人も失い、エドゥアールは生還したことを家族にひた隠しに。

そこに声を失ったエドゥアールの思いを通訳する少女を加え、

彼らは人生を巻き返すため、国を相手に大胆な詐欺計画を立てる。

(MovieWalkerより)

面白かったです。

"テリー・ギリアム、ティム・バートン、ジャン=ピエール・ジュネを彷彿させる"

と、言われるだけあって、かな~り好みの映画でした。

あのちょっと作り物めいた感じが大好きです。

ピエール・ルメートルの原作は未読。

しっかりした筋立ての上にアートなビジュアル満載。

予告でエドゥアールのマスクを観た瞬間

「うっ、これ絶対観たい」って思ったw

エドゥアールの実家の豪華さ、

様々なマスク、

詐欺で手に入れたお金での豪遊パーティー、

見応えありました~

エドゥアールのラストはちょっと驚いたけど、

悪役のブラデル中尉はそれらしい最後だったし、

最初の戦争シーンのエピソードが最後のストーリーにちゃんと落ちてて

いい感じの余韻をかもしてました。

戦争風刺、友情、親子愛、いろんなモノが詰まってる映画でした。

18世紀初頭、ルイ14世のフランスと戦争状態にあるイングランド。

気まぐれで病弱でありながら、

それでも頑固に国を守る女王アン(オリヴィア・コールマン)を、

幼馴染のレディ・サラ(レイチェル・ワイズ)が操り、絶大な権力を握っていた。

そんななか、サラの従妹アビゲイル(エマ・ストーン)が上流階級から没落し、

宮廷で召使いとして働くことになる。

アビゲイルはサラに気に入られ、女官に昇格するが、

再び貴族の地位に返り咲こうと野望が芽生え始める……。

(MovieWalkerより)

これは面白かったなぁ。

女王をめぐってのレディ・サラvsアビゲイル。

監督はヨルゴス・ランティモス。

この監督の『ロブスター』がコメディ映画と言いながら、ホラーティストなSF。

(度を超えたやり取りはコメディなんだろう)

こんな世界感イヤだ~と思いつつ、

妙にひきつけられる映画だったのを覚えているw。

今回もコメディ映画って事らしいけど、

いやいや、コメディじゃなくバトル映画でしょwww

史実を微妙にズラし、3人の女性に焦点を絞り、

主人を蹴落とし女王の側近にのし上がっていく

没落貴族の娘をエマ・ストーンが見事に演じていました。

蹴落とされる側のレイチェル・ワイズもいいし、

女王のオリヴィア・コールマンもスゴイw

女3人の濃厚なやり取りを

豪華な宮廷舞台と衣裳が負けない迫力で画面にバーンとくる。

絶対権力も永遠には続かないし、上り詰めたその先に待つのは…

漠然とした不安を漂わせての最後です。