七夕の日。漫画家を目指す青年(中村蒼)が、アメリカンショートヘアーの猫・銀王号と出会う。

やがてふたりは心を寄せあい、友達になり、家族になっていく……。

楽しい時も、つらい時もずっと一緒だった、出会いから別れまでの10年間の軌跡が綴られる。

(goo映画より)

いやぁ~、マーヤさんで泣けた。゜゜(´ω`。)°゜。

銀王号の声を担当した坂本真綾さんの信奉者である下の娘と行ってきました。

元々は、やまがらしげと制作の感動系Flashアニメのこの作品。

最初に見た時はかなり泣けました。

セリフが全て文字で出るだけなので、見た人それぞれが好みの脳内再生ができる感じです。

バックにはずーっとパッヘルベルのカノンが流れてます。

映画は45分。てか、よく45分になったなぁ。

オリジナルと同様、パッヘルベルのカノンが流れてます。

青年役の中村蒼くん、娘は「カワイイ!」ってお気に入りですが、

自分はそれほどカワイイとは思えずw、まあいいけどぉ別に彼じゃなくてもよくね?くらいです。

とにかく子猫の銀王号が可愛い。そこにマーヤさんの声がかぶるわけで、

これはもう、たまりません

モノクロ画とセリフがすべて文字で想像力が働く余力のあるオリジナル版。

45分に引き延ばしたため、凝縮感も薄まりオリジナル版ほどはグッときませんでしたが、

やさしい気持ちになれる映画でした。

山間で育った少女アスナ(声:金元寿子)は、母と2人暮らし。

ある日、父の形見の鉱石ラジオから聴こえてきた不思議な唄を耳にしたアスナは、

その曲が忘れられなくなる。

そんな時、彼女は“アガルタ”と呼ばれる地下世界から来た少年シュン(声:入野自由)に出会う。

心を通わせる2人。シュンはこの世界の素晴らしさを知るが、アスナの前から突然姿を消してしまう。

もう一度シュンに会いたいと願うアスナ。

その目の前に、シュンと瓜二つの少年シン(声:入野自由・二役)が現れる。

そして、もう1人。若い頃に亡くなった妻との再会を切望し、

アガルタを探すアスナの学校の教師モリサキ(声:井上和彦)も2人の前に姿を見せる。

彼らの前に開かれるアガルタへの扉。3人はそれぞれの想いを胸に、伝説の地へ旅に出る……。

(goo映画より)

聞こえてきたのは「あれは、ないだろ。」とか「劣化ジブリ~」とか…。

色々言われてますが、なるべく聞かないように、何も読まないようにして観てきました。

新海作品は『ほしのこえ』、『雲のむこう、約束の場所』、『秒速5センチメートル』と観ていますが、

たぶん自分は新海ファンではないのです。

確かに『ほしのこえ』を見た時は、スゲェー!!と思いました。

でもそれは作品の内容に感嘆したのではなく、これをたった一人で作ったという部分にです。

自主制作アニメが特別珍しかったわけではありませんが、

まだまだクオリティが低く、ストーリーに重量感のある作品がなかった時代に

ここまでのモノを一人でかぁと感動したのです。

続く『雲のむこう、約束の場所』は約90分の劇場版で『ほしのこえ』進化系だなと。

セカイ系はそのままに、パラレル・ワールドを下地に思春期の透明感のある恋を絡め、

ストーリーの流れも違和感が少なくなって、見やすくなってきたじゃないかと思ったと記憶してます。

そして『秒速5センチメートル』。これは評価高いですよね。

主人公の少年を軸にした3話のオムニバス作品。

切ないラブストーリーとか抒情性豊かとか…でも自分は好きじゃなかった

あ゛~いつまでもウジウジとウザい!!が感想w

1話目の「桜花抄」は良かったんです。この年頃を描くのが上手いなぁと。

心情を細かい動作や小物で描写できていて、シロウト臭さが抜けてきたじゃないかと。

でも3話目まできてセカイ系が鼻に付いてしまって、追い打ちをかけるように

山崎まさよしの歌が体中をリフレイン 映画館を出る時にはゲッソリしてましたw

映画館を出る時にはゲッソリしてましたw

で、今回の『星を追う子ども』。今までの作品とは違う気がして

それなりに楽しみにしてたんですが、前記の評判が耳に入ってきて

劇場に行くのはよそうかと思いましたが、十分楽しめるという声もあったので、

観て来なきゃ話にならんよな、です。

はい、多くの方が言うようにこれを観てジブリを思い浮かべない人はいないしょう

というくらい、ジブリ臭プンプンでした。

監督本人も確信犯でしょうし、少年少女ジュブナイル作品ともなれば、

画的には、これはこれでいいんじゃないのかな。

ただ“劣化ジブリ”と言われる所以も観るとよく分かります。

宮崎駿作品の作画はハンパないですから、マネでどうにかできるレベルじゃないと思うので、

サンドイッチを頬張るシーンとかは、わざわざやらない方が良かったかもです。

でもモリサキ先生が妻のリサの魂をアスナの体に宿すシーンはなかなか秀逸だったと思います。

液体状のモノが体を覆い変身しますが、元に戻るとき再び体が覆われ

その後、張力が無くなったようにバシャンと一気に剥がれ落ちる。

あれは、おおっ!と思いました。

主人公がカワイクない!の声もありましたが、

キャラデザの悪さは『ほしのこえ』からずっとだと思ってますw

新海作品が描くあの独特な星空は健在でした。

セカイ系から脱却して、誰が見ても分かりやすく感動できる作品にしたかったように感じる

本作品ですが、残念ながら感動には至らず、ストーリーが弱いように感じました。

これなら『秒速5センチメートル』の方が、死ぬほどウぜぇと思わせた分

しっかり伝わってたような…。

モリサキ先生がアガルタを目指すのにブレはないですが、

アスナが行くのはたぶんシュンに惹かれているためで、本人が亡くなってるからこそ

シンを追うことでしかシュンとの繋がりが保てないとの思いが冒険の一歩だったと思います。

その後はシンはシンであり、シュンではない。

死を認め、命あるものを、今を大切にしなければならないということだと思うんですが、

無理にジュブナイルにせずモリサキ先生を主人公に

お得意の“自分の手の届かないところに行ってしまった妻(恋人)を想い続け、

とことん追い求める男の話”にした方が

言いたいことが伝わったんではと思ってしまいましたw

どこまでも亡くなった奥さんにすがり、目を潰してでも取り戻そうとするモリサキ先生。

アスナのママは夫の死を受け入れ、しっかり前を向いて生きているようです。

アスナも然り。シュンとシンの想い出は大切なものとし、前に踏み出します。

『秒速5センチメートル』同様、女はスパッと前を向くのさ。

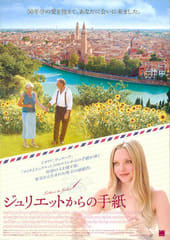

ニューヨーカー誌の調査員ソフィ(アマンダ・セイフライド)は、

婚約者ヴィクター(ガエル・ガルシア・ベルナル)とともに旅行でイタリアのヴェローナを訪れる。

だが、料理人のヴィクターは、間もなく開店する自分のレストランのためにワインや食材の仕入れに夢中。

ほったらかしにされたソフィは彼と別行動を取る。

ヴェローナには、『ロミオとジュリエット』のジュリエットの生家と言われる家があり、

恋の悩みを綴ったジュリエット宛ての手紙が、世界中から年5000通も届いていた。

ジュリエットの家を訪れたソフィは、壁一面の“ジュリエット・レター”に目を見張る。

やがて、カゴを手にした女性が、手紙を集めて去ってゆくと、好奇心に駆られたソフィはその後を追う。

そこでは、“ジュリエットの秘書”と呼ばれる女性たちが集めた手紙に返事を書いていた。

偶然、壁の中に眠っていた50年前の手紙を発見したソフィは、返事を書きたいと申し出る。

その手紙の差出人は、クレア(ヴァネッサ・レッドグレイヴ)という英国の女性。

50年前に訪れたイタリアでロレンツォという青年と恋に落ちた彼女は、

両親の反対を恐れて1人で帰国してしまったのだ。

それから50年、思いがけずにジュリエットからの手紙を受け取ったクレアは、

改めてロレンツォを探すためにイタリアへやってくる。

彼女の想いに感銘を受けたソフィと旅に反対するクレアの孫チャーリー(クリストファー・イーガン)も同行し、

3人の旅が始まる。当のロレンツォはなかなか見つからなかったものの、

それでも数日間、クレアは旅を楽しむ。

3人は次第に互いの人生を語り合い、絆を深めてゆく。

しかし、遂にロレンツォは見つからないまま、帰国の時が訪れる。

そして最終日、ブドウ畑を通りかかったクレアは目を疑う。

不安と後悔、そして期待に揺さぶられるクレア。

ジュリエットからの手紙を信じてイタリアを訪れた彼女が、最後に見つけたものとは……。

(goo映画より)

観光地ではないイタリアに行ってみたくなっちゃう映画でしたね~。

いや、ジュリエットの生家は押さえとかなきゃです!

“ジュリエット・レター”なんてものがあるなんて知りませんでした。

映画は予想通りの展開からハッピーエンドになるわけで

ある意味安心して恋の行方を楽しめるものでしたね。

チャーリー登場で初対面のソフィに向かって「君が手紙を書いたんだな!」(だったっけ?)と

思いっきり力こめてセリフを言うシーン。

フラグ立ち過ぎでしょうw

婚約者のヴィクターとの微妙な距離感を見せつけられた後にこれじゃ、

その後の展開が丸解り~( ̄∇ ̄;)

でもきっと、この映画はこれでいいんだと思っちゃいました。

ありがちな展開にそのままの結末なんて文句つけずに

登場人物達の心情に寄りそい、素直に観賞するのがいいかも。

ヴェローナの街とのどかな風景と50年前の純愛に一生懸命になるソフィ。

ちゃんとバルコニーシーンも登場する恋愛映画でした。

クリストファー・イーガンくんはお顔がヒース・レジャーに似てますね~。

『エラゴン遺志を継ぐ者』に出てるそうですが、TVから録画しっぱなしで見てない

今度見てみよう。

第一幕『アプローチ』

2009年5月11日、都内の稽古場で、主演のルイジ・ボニーノと草刈民代が

草刈の引退公演以来の再会を果たし、『街の灯』のパ・ド・ドゥの振り写しが行われる。

2人をはじめ、海外から集められたダンサーたちの60日間のリハーサルの日々がスタートした。

一方、監督の周防は、イタリアに滞在している振付家ローラン・プティを訪ねていた。

周防が提案した演出構想に、プティが拒絶反応を示す。

また、チャップリンの四男ユージーンへのインタビューを通じて、

映画では知ることのできないチャップリンの素顔が語られる。

本番まで10日と迫っていた東京では、『空中のバリエーション』のパ・ド・ドゥで波乱が起きていた。

草刈を支えるダンサーのナタナエルが、彼女を支えきれないのだ。

果たして、「ダンシング・チャップリン」は無事に完成するのか。

第二幕『バレエ』

1991年の初演時には全2幕20場で構成されていたバレエ作品を

、周防が13場に絞り、再構成して、映画として撮影した。

チャップリンの「ライムライト」、「街の灯」、「黄金狂時代」、「キッド」、「モダン・タイムス」、

「犬の生活」などの映画から着想された作品で構成されている。

チャップリンと盲目の花売りが恋に落ちる「街の灯」をもとにしたパ・ド・ドゥや、

チャップリンの映画に欠かせないドジな警官たちを想起させる『二人の警官』と『警官たち』、

「ライムライト」のヒロインであるバレリーナが舞台で踊っているような『空中のバリエーション』など、

チャップリン映画の名場面を、プティの芸術的解釈で新たに甦らせた作品が演じられていく。

シンプルな世界観のなかで7人のダンサーたちは様々な役に扮しながら、

チャップリンの世界を描いていく。

また周防は、屋外での撮影や、360度あらゆる視点からダンサーを捉えるという

自由な発想で演出を行っていく。

(goo映画より)

第一幕の『アプローチ』編での草刈さんの練習シーンは面白かったですね。

舞台で見せる完成された作品とは違う意味で見応えありました。

作品にはダンサーがいれば余計なモノはいらないというプティ。

外で撮るなら映画は中止とまで言ってましたが、

周防監督はあくまで公園で撮影することにこだわってました。

実際映画作品になった時、プティが嫌がってた屋外での撮影は、

スタジオ撮影ばかりの画面に開放感が感じられ、警官が踊るコミカルな演目が生き生きして見えました。

周防監督はよくプティのOKをもらったなあというか、

プティも映画は映画のプロの方がわかっているという見極めができる舞台のプロか。

それにしても周防監督~、どんだけ奥さん愛してますか~( ̄m ̄* )フフッ♪

ボニーノが主役の『ダンシング・チャップリン』だけど、

草刈さんの映画にしか見えませんでしたw

バレリーナはもちろん、酒場の女だろうが、花売りだろうが、ガキンチョだろうが、

実に美しい映像です。

最後にチャップリンがひとりのダンサーに戻り、現実世界へ帰っていくシーンで

これって、チャップリンの映画だったよなあと思い出しました。

『テルマエ・ロマエ III 』 ヤマザキマリ 著 BEAM COMIX エンターブレイン

やっと読みました w

w

風呂マンガも3巻目。古代ローマ人がタイムスリップで

日本の風呂に出没するってだけのマンガなのに、各賞取って、映画化決まって、

シリーズ累計発行部数250万部を突破って、爆進してますね~w

相変わらずの超ご都合主義も面白く、ここまでベタだとそうこなくっちゃと思ってしまう

今回は温泉街に木桶の風呂に温泉リゾート

いやはや( ̄m ̄〃)ぷぷっ!

しかし、この映画化。阿部寛はピッタリですね。

ルシウスになりきるために肉体改造に着手したとかw

上戸彩ってまさか奥さん役?と思ってましたが、違いました。

“漫画家をめざす平たい顔族の女”でした。

“実家は温泉宿、バスタブのショールーム勤務で銭湯通いが日課と水回りに縁がある女”って

原作にないカラミかぁ。

カワイイ女の子が出て来ないマンガで、映画的にはヒロインが必要なんだろうけど

滑んなきゃいいけどなあ…

監督は『のだめカンタービレ』の武内英樹監督かぁ。

ぜひ、面白い映画にしていただきたい

NHKBSプレミアム『旅のチカラ』

魂の舞踏を求めて~首藤康之・インドネシア バリ島~

またまた再放送

5月26日(木)午前8:30~9:30

お見逃した方はぜひ!

ここんとこ、バレエ観にいってないなぁ。

今回の英国バーミンガム・ロイヤル・バレエ団の公演、

「眠れる森の美女」ツァオ・チーの王子様はなかなか良かったみたいですね。

今週は「真夏の夜の夢」&「ダフニスとクロエ」ですね。

吉田都さんは観たかったけど「真夏の夜の夢」があんまり好きじゃないので、見送りました。

バーミンガムをあきらめて、8月の「ニコラ・ル・リッシュとパリのエトワールたち」でも

取ろうかと思っていたら、公演延期。やはり震災と原発事故の影響か…残念です

次に行くのは6月公演の新国の「ロメオとジュリエット」です。

1月にマラーホフを観に行って以来なので、とっても楽しみです。

『ハーモニー』 伊藤計劃 著 ハヤカワ文庫JA

現実世界から地続きと感じる近未来SFの世界設定として、

人類がもはや不老不死といえる段階まできているというのを

最近続けて見たり読んだりしたような気がします。

それ程目新しい設定ではないのですが、目覚ましい医療技術の進歩の中で、

現実に即した夢物語では終わらないと感じさせるものが数多く出てきていると思います。

その方法は臓器提供であったり、細胞操作であったりと様々ですが、

『ハーモニー』の世界ではWatchMe(恒常的体内監視システム)を

体内に入れるという手法が取られています。

痛みも感じず、緩やかに老いて最後は泡となり消えるユートピア世界に、

WatchMeを体に入れ、生府に管理される前に自殺という行為で異を唱えようとした御冷ミャハ、

それに賛同し、同じ行為に走った霧慧トァンと零下堂キアン。

彼らの行動は失敗に終わり、13年後、死ねなかった少女・霧慧トァンは

大人になり、WatchMeを体内に入れ、嫌っていた世界の螺旋監察官という仕事に就いています。

同じように生き残った友・零下堂キアンが目の前で自殺した時から、

御冷ミャハの影を感じ、物語は大きく動き出します。

緻密な世界観を提示されればされるほど、本当にこんな世界が来るのかもしれないと思わされます。

体内の恒常性を常時監視し、個人用医療薬精製システムと繋がっているWatchMe。

コンタクトに組み込まれた拡張現実(オーグ)。

(これなんかは『電脳コイル』に出てくる電脳メガネの進化版だなぁと思いながら読んでました。)

果ては世界の平和を乱す喜怒哀楽までも取り去ってしまうハーモニー。

多くのSFに登場する争いの無い、全て平等に穏やかに生き死んでいける世界。

現実がSFに追い付いてきたと言われて暫く経ちます。

しかし、自然の猛威を見せつけられた今は、やはりこれはSF…。

高度医療システムもそれを開発研究するのも、電気がなければ始まらない。

それこそ、反重力でも見つけてこないと、人類が石油と電気にエネルギー源を頼っているうちは

SF的世界には手が届かないのではないか。

逆に高度に発達した世界が人類にとってはたして幸せなのかという疑問も常にあるので

手が届かなくて調度いいのではないかとも思えてきます。

大震災の後の原発事故という人的災害。それによる電力不足。

地球上でしか生きられない人類ならば、己の手に余る高度な技術は

使ってはならないということなのだろうか。

または十分便利な世の中に到達していると考え、

進歩だけが生きる糧ではないだろうと問い直す時期がきているということなのだろうか。

生命主義が世界を覆い、生府によるWatchMeを殆どの人が体内にインストールしている世界でも、

辺境の地域にはそれに組み込まれない人々がいて

悪とされる酒やたばこを体内に取り込み、コレステロールたっぷりの食事を摂取している。

WatchMe自体も子供には適用されず、大人になってからだという。

ならば、ユートピアだと誰もが疑わない世界でも

(ユートピアの中にいる人は疑うという感情もないわけですが)

綻びがあり、いつそれが大きくなるとも限らない…。

ニモ(ジャレッド・レト)が目を開けると、目の前にはフェルドハイム医師と名乗る男がいた。

そこは、2092年の近未来。ニモは自分の事も、姿さえもわからないがその風貌は老人そのものである。

フェルドハイムに鏡を見せられ自分の姿に驚いたニモは自分が118歳であると知らされる。

世の中は、化学の力で細胞が永久再生される不死の世界となっていたのだ。

ニモはそんな世の中にとって、永久再生化を施していない唯一死ぬ事の出来る人間である。

そして、人間が死ぬ姿を一目見ようと、ニモの姿は全国に生中継されていた。

そんなとき、1人の新聞記者がやってきて質問をする。

「人間が"不死"となる前の世界は?」ニモは、少しずつ過去をさかのぼっていく。

9歳のニモの前には、3人の少女がいた。

赤い服を着たアンナ、青い服を着たエリース、黄色い服を着たジーン。

それぞれとの結婚を思い浮かべるニモ。

ある日、学校帰りに自分の母親がアンナの父ハリーと密会しているのを目撃してしまい、

ショックを受ける。そんな母の浮気を知ってか、両親は喧嘩ばかりするようになっていた。

そしてある日、ニモは電車のプラットフォームで、母と電車に乗るか父と残るか、

という選択の岐路に立たされることになるのだった。

(公式サイトより)

多元宇宙、パラレルワールド、あったかもしれない現実…

どれが真実だとかどれが空想だとかの線引きが一切なく、

ニモと呼ばれる男の12通りの過去を流れるように次々と見せられていきます。

(シーンからシーンの繋ぎが実に上手い!)

生まれ出る前のこれから起こる全てを知っている自分が、両親を選んでこの世に生を受けます。

その両親の出会いもバタフライ・エフェクトによるものらしく、

そこで両親が出会わなかったという現実も在りらしい。

(そうなると話が進まなくなるので、その辺は1シーンだったと思う。)

大きな分岐点は両親の離婚。ここからどちらといっしょに生活したか、

幼馴染の女の子の誰と結婚したかで、幾通りものその後を見る事になります。

そういえば、両親が離婚しなかったという設定はなかったなぁ。

劇的展開になりにくいので、そこは無しか。

誰もが死を迎える事がなくった世界で、ただ一人今にも死にゆく老人ニモの回想。

思い出せと強要する医師も、インタビューにきた記者も

矛盾している。どれが本当だ?と観ている観客の気持を代弁していましたが、

圧倒的な量で様々なパターンを見せられると、どれが本当かなんてどうでもよくなります。

監督・脚本のジャコ・ヴァン・ドルマルは公式サイトで

『ミスター・ノーバディ』は、何かを選ぶのではなく、すべてを体験してはどうだろうかという映画体験だ。

そして最後には、すべての経験が興味深いものだということに気づくだろう。

観客に感じ取ってほしいのは、選択には良いも悪いもないということ。

ただ、それを選んだならばどう生きるかだということ。

この点でみると、僕の映画では、自由という問題が大きなテーマの一つになっている。

『ミスター・ノーバディ』によって、道徳や倫理ではない、哲学的なおとぎ話を作りたかったんだ。

と述べています。

15才のニモを演じたトビー・レグボくん。

本作が映画デビューだそうで、かあいいじゃないですかぁ

彼と15才のアンナ役のジュノー・テンプルちゃんとの恋愛シーンが一番幸せそうに見えました。

彼女は『つぐない』の妹役だったんですね。

仏頂面のおかっぱ頭はよく覚えています。

NHK BSプレミアムで5月10日(火)20:00~21:00に放送した番組。

12日と14日に再放送があり、14日(土)にやっと録画できました

バレエダンサー首藤康之が、インドネシアのバリ島を訪ねる。

長年、日本のバレエ界をけん引してきた首藤が今、強くひかれているのは、

西洋文化の粋“バレエ”とは対極にあるバリ島の踊りだ。

舞踏そのものが、人々の生活に深く根ざしている。

首藤は、芸能の中心地ウブドゥにほど近い、バトゥアン村を訪ね、舞踏の名手に入門する。

40歳を迎え、「“命”ある限り踊り続けたい」と言う首藤が、バリの舞踏からどんなチカラを得るのか?

(NHKサイトより)

いやいや、首藤さん40歳とは思えない

確か奥様もいましたよねぇ?

この少年っぷりには萌ますわ~

この先生(同じ40歳!)、現在バリ舞踏を牽引している凄い方だそうで、

バリスという戦士の踊りに挑戦してました。

それにしても同じ〈踊り〉とはいえ、40歳で今までやってきた動きとは

全々違うモノに挑戦するとは…。

番組の中で先生が

「踊りのプロだけあって、体ができているから習得も早い。」と言っていたと思います。

時には先生のお子さんと実に楽しそうに過ごす首藤さん。

ここはドラえもん描いてって言われてどうかな?って見せてるとこです。

地元の子供たちと一緒に舞踏の練習してました。

ご自分も毎夏、バレエの「ボーイズクラス」を開催してますよね。

少年たちと一緒に踊るの好きなんでしょうね。

たった数日で先生から衣装付けて踊ってみませんか?なんて言われて

先生のお子さん二人と一緒に舞台にたっちゃうんですから、恐れ入りましたです。

完全に習得したとはいえない感じでしたが、

ちゃんと形になってるのはさすがでございました。

地元の人みたいな恰好で市場なんかをふらっと歩いている首藤さん。

実にナチュラルで馴染んでましたw

バレエシーンはないけど、これはDVDにダビングで保存版ですわ