<続き>

<ランナー芸術>

ランナー芸術はランナーに居住していたタイ・ユワン族文化の特徴と、メンライ王が征服したハリプンチャイ文化の特徴をもっている。

彼は1296年、ピン川の西岸とステープ山麓の間に新都を築いた。以降600年に渡ってランナー芸術は進化した。次の期間に区分し紹介する。

第1期:初期段階のランナー芸術は、ハリプンチャイに見るようなMON-Khmer様式の影響を受け、西方ビルマの様式も見ることができる。

第2期:14-15世紀からは、スコータイ芸術の影響を受けた。

第3期:14から16世紀半ばまでを通じて、特にティローカラート王とケーオ王までの間、ランナー芸術は頂点の高みに達した。

第4期:16世紀の半ば以降は衰退し、ラオスのランチャンやビルマ様式がランナーの地域に影響を与えた。

第5期:近世については省略。

以下、ガイドブックが示す1~3期までを紹介し、4期以降は省略する。

<第1期:メンライ王―パーユー王(1296-1355)>

メンライ王がハリプンチャイを征服して以降、チェンマイの南にウィアン・クムカームを建設した。そこはピン川の氾濫により破壊されたので、新しい都を建設する必要があった。1296年メンライ王はルワ族が居住する地を新都と定めた。

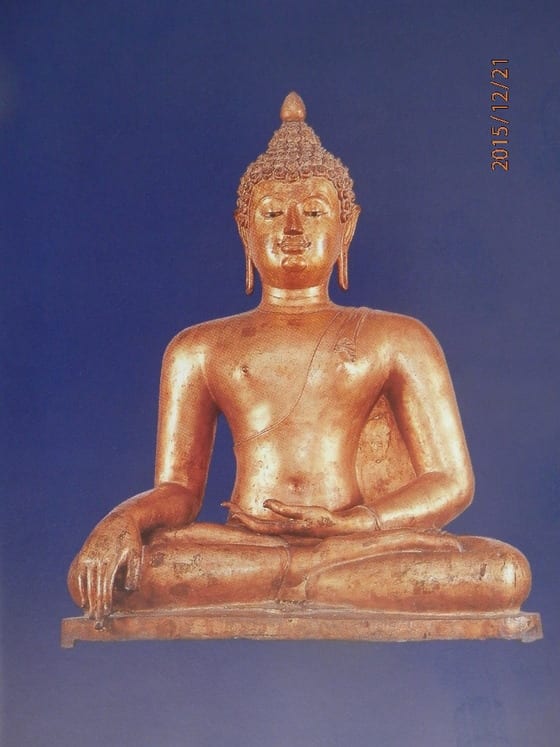

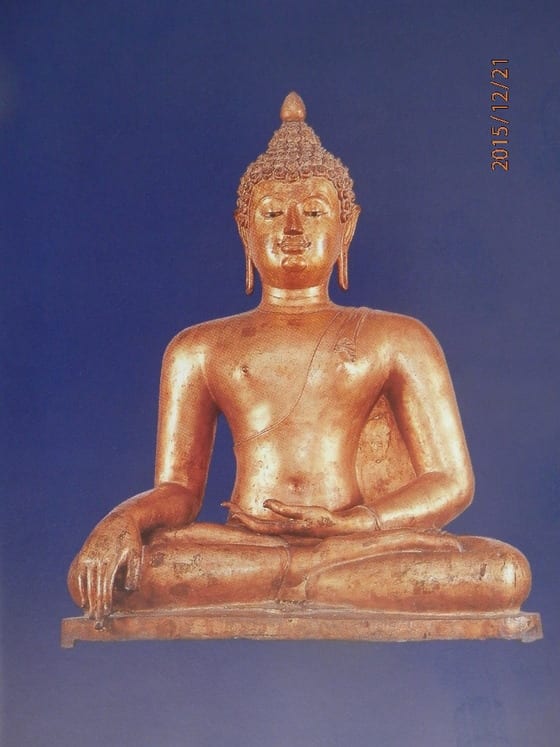

(13-15世紀のランナー様式の仏陀座像。どこがランナー様式なのか?ど素人の当該ブロガーには分からない。ランナーの仏像と云えば、ほとんどが写真のように降魔印を結んでいる。何か理由がありそうだ。)

(13-15世紀のランナー様式の仏陀座像。どこがランナー様式なのか?ど素人の当該ブロガーには分からない。ランナーの仏像と云えば、ほとんどが写真のように降魔印を結んでいる。何か理由がありそうだ。)

この時期にランナー芸術に影響を与えたのは、他に西方がある。記録①として残っているのは1290年、ビルマの首都パガンから職人をメンライ王が連れてきた。

注

①記録の出典については記載なし

<続く>

<ランナー芸術>

ランナー芸術はランナーに居住していたタイ・ユワン族文化の特徴と、メンライ王が征服したハリプンチャイ文化の特徴をもっている。

彼は1296年、ピン川の西岸とステープ山麓の間に新都を築いた。以降600年に渡ってランナー芸術は進化した。次の期間に区分し紹介する。

第1期:初期段階のランナー芸術は、ハリプンチャイに見るようなMON-Khmer様式の影響を受け、西方ビルマの様式も見ることができる。

第2期:14-15世紀からは、スコータイ芸術の影響を受けた。

第3期:14から16世紀半ばまでを通じて、特にティローカラート王とケーオ王までの間、ランナー芸術は頂点の高みに達した。

第4期:16世紀の半ば以降は衰退し、ラオスのランチャンやビルマ様式がランナーの地域に影響を与えた。

第5期:近世については省略。

以下、ガイドブックが示す1~3期までを紹介し、4期以降は省略する。

<第1期:メンライ王―パーユー王(1296-1355)>

メンライ王がハリプンチャイを征服して以降、チェンマイの南にウィアン・クムカームを建設した。そこはピン川の氾濫により破壊されたので、新しい都を建設する必要があった。1296年メンライ王はルワ族が居住する地を新都と定めた。

(写真はワット・チェディー・リアム)

最もハリプンチャイの特徴を残すのは、ウィアン・クムカームのチェディー・リアム寺で、それを建立したとき、そこに居住した。寺院は、その後リノベーションが何回か行われたが、ランナー様式のオリジナルな姿が残存している。

この時期にランナー芸術に影響を与えたのは、他に西方がある。記録①として残っているのは1290年、ビルマの首都パガンから職人をメンライ王が連れてきた。

注

①記録の出典については記載なし

<続く>