<続き>

<ウィアン・ブア陶磁>

●ウィアン・ブア陶磁の刻文

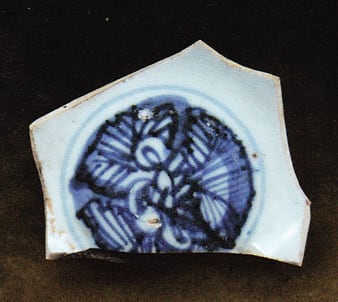

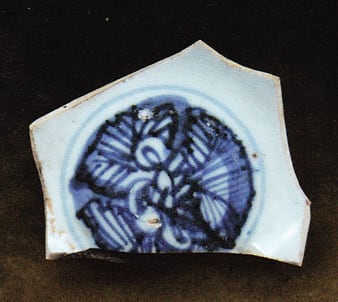

Kriengsak Chaidarung氏は以下のように述べている。“仏暦2530年(西暦1987年)、ウィアン・ブア窯群から盤片が3つ出土した。薄い黄色がかった青磁釉のかかった盤である。盤の見込み中央には、日輪もしくはピクンの花に似た形の印花文が押してあり、外壁には古代文字が、一行刻文されている。これは3つの盤片で同じである。文字の形とつづり方を見ると、ファクカーム文字という、仏暦20-22世紀頃(西暦14世紀半ばー16世紀半ば頃)にランナー地域で用いられていたことのあるタイ文字の一系統であることがわかった。刻文されている文字の内容は同じで、筆跡も同一人物のものである。筆跡を見ると、書いた人は流麗に文字を書くことを知っている人であり、つづり方も知っていることがわかる。しかし、内容がはっきりせず、読み方は、「グーマー」または「ゴマー(ゴーマー)」の二通りが考えられる。もし、「グーマー」と読むなら、これは恐らく陶工の名前であると思われる。もし、「ゴーマー」⑦であったら、これは窯の名前であると思われる。”・・・以上のように刻文について説明している。

(3つの盤片のひとつ)

(3つの盤片のひとつ)

注釈

⑦「ゴー」という言葉は、木の一種の名前で、中世の人はその枝と葉の灰を

土と混ぜて陶磁の釉薬として用いた。焼成すると青磁の緑色になる。ゴー

の木は地域によって様々な名前、様々な種類がある。同じものであるが、

名前が違うこともある。よってゴーの木の名前については土地により異な

る。例えば、ゴームー、ゴーミー、ゴーノック、ゴーウォークなど。

「ゴーマー」は、恐らく中世の人が呼んでいた、ゴーの木のもうひとつの

種類だと思われる。先にマゴータームーの木の灰を使うと釉薬は、翠色の

青磁となる旨紹介したが、同じ種類の灌木と考えられる。

●ウィアン・ブア窯群の中国陶磁

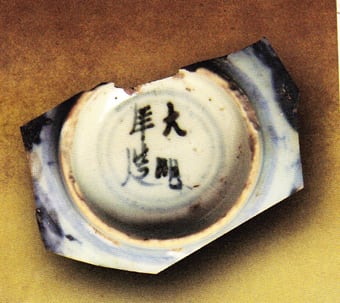

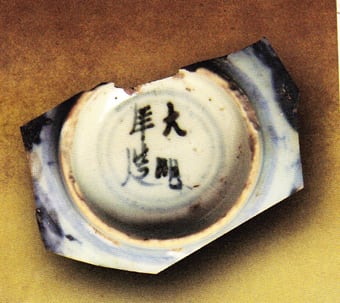

仏暦2550年(西暦2007年)の末に行われたウィアン・ブア窯の調査で、中国陶磁片がひとつ⑧見つかった。明時代の中国陶磁で、器底(高台裏)には漢字が4文字、大明年造と記されている。

仏暦20世紀(西暦14世紀半ば頃)の始め、洪武帝の時代、陶磁器の商取引は厳しく管理され、一般民衆が外国と商取引をすることは禁止されていた。従って、中国陶磁器は世界的に品不足の状態であった。この理由により、タイの遺跡では明時代初期の中国陶磁はあまり見ることができない。

仏暦20世紀(西暦14世紀半ば頃)の始め、洪武帝の時代、陶磁器の商取引は厳しく管理され、一般民衆が外国と商取引をすることは禁止されていた。従って、中国陶磁器は世界的に品不足の状態であった。この理由により、タイの遺跡では明時代初期の中国陶磁はあまり見ることができない。

仏暦21世紀(西暦15世紀半ば頃)に入ると、明朝は厳しかった方針を緩め始め、外国との陶磁器取引を奨励し始めた。よってタイ国内の中国陶磁の取引市場は拡大した。中国の方針は陶磁器価格を安くし、輸出量を拡大した。これにより、タイ国内の取引市場は急速に拡大した。ランナー地方でも、他の都市と同様中国陶磁器の取引量は拡大した。

よって北部地域の遺跡で、明陶磁が見つかることは何の不思議もない。中国陶磁片がよく見つかることは、中国陶磁がランナーの社会で人気があり、よく使われたことを意味している。特に王宮や上流階級の人たちで、中国陶磁器は多くの場合、寺院に寄進するものだった。

上記にみられる中国陶磁片は、仏暦20-21世紀頃(西暦14世紀半ばー15世紀半ば)の明代のもので、その時代にウィアン・ブア窯群で陶磁生産が行われていた証拠である。

注釈

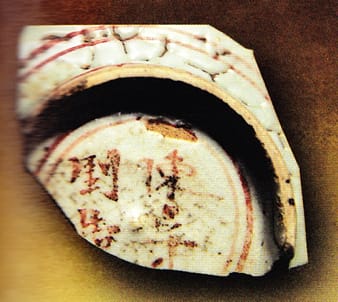

⑧この中国明代の碗片は、パヤオのウィアン・ナムタオにある、廃寺のひと

つで見つかった陶片と非常によく似た文様であった。刻文によると、

「ワット・チェーラー」とある。ここで見つかった刻文は仏暦21世紀

(西暦15世紀半ば頃)のもので、仏暦21世紀の明青花磁器の碗片と一致

する。

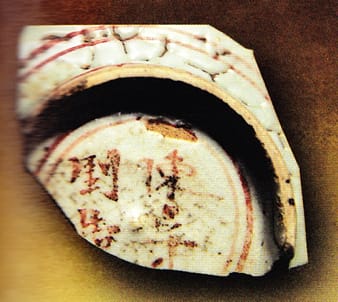

(これはパヤオ県ジュン郡ロー地区のワット・シーチュムで出土した明朝時代の碗片。赤絵顔料で文字が書いてある)

(これはパヤオ県ジュン郡ロー地区のワット・シーチュムで出土した明朝時代の碗片。赤絵顔料で文字が書いてある)

(上の写真は、パヤオ県ジュン郡ロー地区のワット・シーチュムで出土したファクカーム文字の刻文のある煉瓦。刻文は、"インタート“と書かれており、意味するところは、信徒が仏塔を建てるために寺院に寄進した煉瓦、とのことである)

(上の写真は、パヤオ県ジュン郡ロー地区のワット・シーチュムで出土したファクカーム文字の刻文のある煉瓦。刻文は、"インタート“と書かれており、意味するところは、信徒が仏塔を建てるために寺院に寄進した煉瓦、とのことである)

<続く>

<ウィアン・ブア陶磁>

●ウィアン・ブア陶磁の刻文

Kriengsak Chaidarung氏は以下のように述べている。“仏暦2530年(西暦1987年)、ウィアン・ブア窯群から盤片が3つ出土した。薄い黄色がかった青磁釉のかかった盤である。盤の見込み中央には、日輪もしくはピクンの花に似た形の印花文が押してあり、外壁には古代文字が、一行刻文されている。これは3つの盤片で同じである。文字の形とつづり方を見ると、ファクカーム文字という、仏暦20-22世紀頃(西暦14世紀半ばー16世紀半ば頃)にランナー地域で用いられていたことのあるタイ文字の一系統であることがわかった。刻文されている文字の内容は同じで、筆跡も同一人物のものである。筆跡を見ると、書いた人は流麗に文字を書くことを知っている人であり、つづり方も知っていることがわかる。しかし、内容がはっきりせず、読み方は、「グーマー」または「ゴマー(ゴーマー)」の二通りが考えられる。もし、「グーマー」と読むなら、これは恐らく陶工の名前であると思われる。もし、「ゴーマー」⑦であったら、これは窯の名前であると思われる。”・・・以上のように刻文について説明している。

注釈

⑦「ゴー」という言葉は、木の一種の名前で、中世の人はその枝と葉の灰を

土と混ぜて陶磁の釉薬として用いた。焼成すると青磁の緑色になる。ゴー

の木は地域によって様々な名前、様々な種類がある。同じものであるが、

名前が違うこともある。よってゴーの木の名前については土地により異な

る。例えば、ゴームー、ゴーミー、ゴーノック、ゴーウォークなど。

「ゴーマー」は、恐らく中世の人が呼んでいた、ゴーの木のもうひとつの

種類だと思われる。先にマゴータームーの木の灰を使うと釉薬は、翠色の

青磁となる旨紹介したが、同じ種類の灌木と考えられる。

●ウィアン・ブア窯群の中国陶磁

仏暦2550年(西暦2007年)の末に行われたウィアン・ブア窯の調査で、中国陶磁片がひとつ⑧見つかった。明時代の中国陶磁で、器底(高台裏)には漢字が4文字、大明年造と記されている。

仏暦21世紀(西暦15世紀半ば頃)に入ると、明朝は厳しかった方針を緩め始め、外国との陶磁器取引を奨励し始めた。よってタイ国内の中国陶磁の取引市場は拡大した。中国の方針は陶磁器価格を安くし、輸出量を拡大した。これにより、タイ国内の取引市場は急速に拡大した。ランナー地方でも、他の都市と同様中国陶磁器の取引量は拡大した。

よって北部地域の遺跡で、明陶磁が見つかることは何の不思議もない。中国陶磁片がよく見つかることは、中国陶磁がランナーの社会で人気があり、よく使われたことを意味している。特に王宮や上流階級の人たちで、中国陶磁器は多くの場合、寺院に寄進するものだった。

上記にみられる中国陶磁片は、仏暦20-21世紀頃(西暦14世紀半ばー15世紀半ば)の明代のもので、その時代にウィアン・ブア窯群で陶磁生産が行われていた証拠である。

注釈

⑧この中国明代の碗片は、パヤオのウィアン・ナムタオにある、廃寺のひと

つで見つかった陶片と非常によく似た文様であった。刻文によると、

「ワット・チェーラー」とある。ここで見つかった刻文は仏暦21世紀

(西暦15世紀半ば頃)のもので、仏暦21世紀の明青花磁器の碗片と一致

する。

<続く>