福島県いわき市の被災現場を訪問してから、ちょうど1週間経ちまし た。今日(24日)は午後、友人を誘って、県アートNPO報告書で取材した『清水アートクラフトフェア』に行ってきました。

た。今日(24日)は午後、友人を誘って、県アートNPO報告書で取材した『清水アートクラフトフェア』に行ってきました。

全国から集まったクラフト作家さんたちと、雑貨談義に花を咲かせながらの楽しいお買い物・・・。1週間前と同じ、清々しい青空の日曜日。平和でのどかな「いつもの休日」が、いかに尊いものかを思い知らされました。

静岡へ戻った17日夜と翌18日は、なんだか頭がボーっとして全身倦怠状態でした。陽子さんも同じだったようです。短時間にあまりにも多くの悲劇と間近に接し、経験したこともない激しい感情の抑揚に、脳内からいろんな物質が分泌し、体中の神経が少々驚いたのかもしれません。

車で短時間ぐるっと回っただけでこの疲労感ですから、現地で1ヶ月以上、希望の光を見ることなく過ごす被災者の方々、ガレキの中で行方不明者を探す自衛隊や消防・警察の方々、原発事故の作業員の方々の心身の疲労度はいかばかりでしょう・・・。

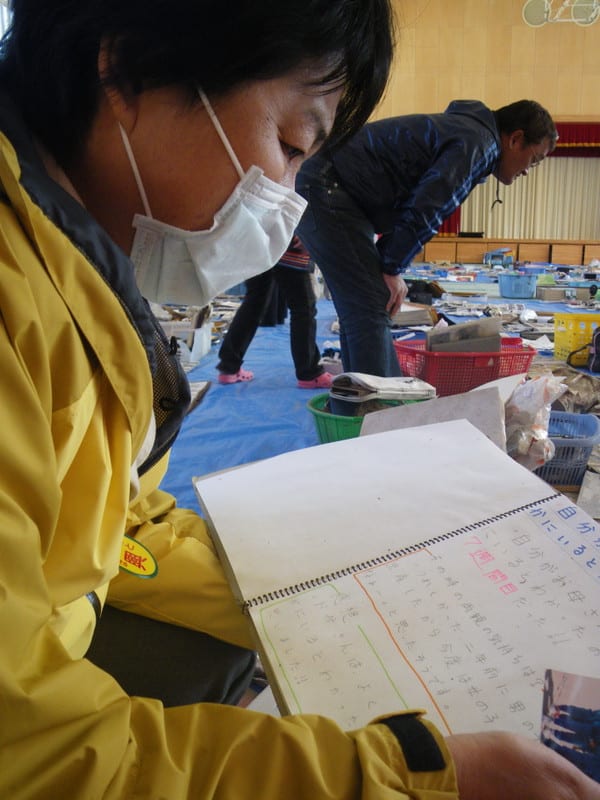

私自身はこの1週間、幸か不幸か仕事があまり入ってなくて、いわき視察レポートの整理・執筆に集中できました。視察内容は、24日朝8時30分から、FM-Hiでオンエアされた『かみかわ陽子のラジオシェイク』の構成台本、この『杯が乾くまで』、陽子さんのブログ『ヨーコとみんなの広場』の3本に反映させてもらいました。

ただ、記事を書きながら、急にボロボロ涙が出てきたり、途中で何度も「下書き」をリセットしたりで、やっぱりいつもの精神状態ではなかったと思います。仕事の連絡は、今、ほとんどメールでやりとりしているので、一日中パソコンに向かって震災の記事や写真と向き合って、誰とも一言もしゃべらない、という日もありました。

先週末、親しい蔵元さんから「とくに用はないんだけど、こっちもひと段落したから・・・」と電話をもらい、新酒の出来や鑑評会の話など、とりとめのない話をしているうちに、ああ、これが自分の日常なんだ~と再確認できて、硬直した心身から余計な力がフッと抜けた気がしました。・・・「日常を取り戻す」ってホント、大切なんですね。その蔵元さんはパソコンをやらない人なので、このブログは見ていないし、私が被災地に取材に行っていたこともまったく知りません。それが却って救われた感じ。なんとも絶妙なタイミングで電話をくれた○○さん、ありがとうございました!

6日間連続掲載の視察レポート「福島いわき・ほんとうの被害」。一日も早く、一人でも多くの人に、いわきの被災者の声を届けたいとの一心で、本当に何かに取り憑かれたかのように書きなぐってしまった感傷的な記事でしたが、きちんと読み込んで自身のブログにリンクしてくれた人もいました。『吟醸王国しずおか』の制作パートナーの一人・オフィストイボックスの櫻井美佳さんです。感想コメントの書き込みやリンクをしてくれる方が少ない過疎ブログなので、本当に嬉しかったです。美佳さんありがとう!

24日オンエアの『かみかわ陽子のラジオシェイク』では、被災現場で感じたことを陽子さんが直接語ってくれました。トーク内容は、陽子さんのブログ『ヨーコとみんなの広場』で私が代筆紹介していますので、よかったらご覧くださいね。