久しぶりのブログ更新です。昨年暮れから取り掛かっていた本の仕事が大詰めを迎え、心身ともに疲労困憊してました。必死に登ってもなかなか頂上にたどり着けない、霞がかった険しい山道を行くような日々。・・・でも、疲れきるほど仕事できるってありがたいことですね。まだ頂上は見えてこないけど、大きな峠をひとつ越え、タイミングよく別の仕事の完成品が届き、クライアントさんからお褒めの言葉をいただいて、ホッとひと息ついたところです。

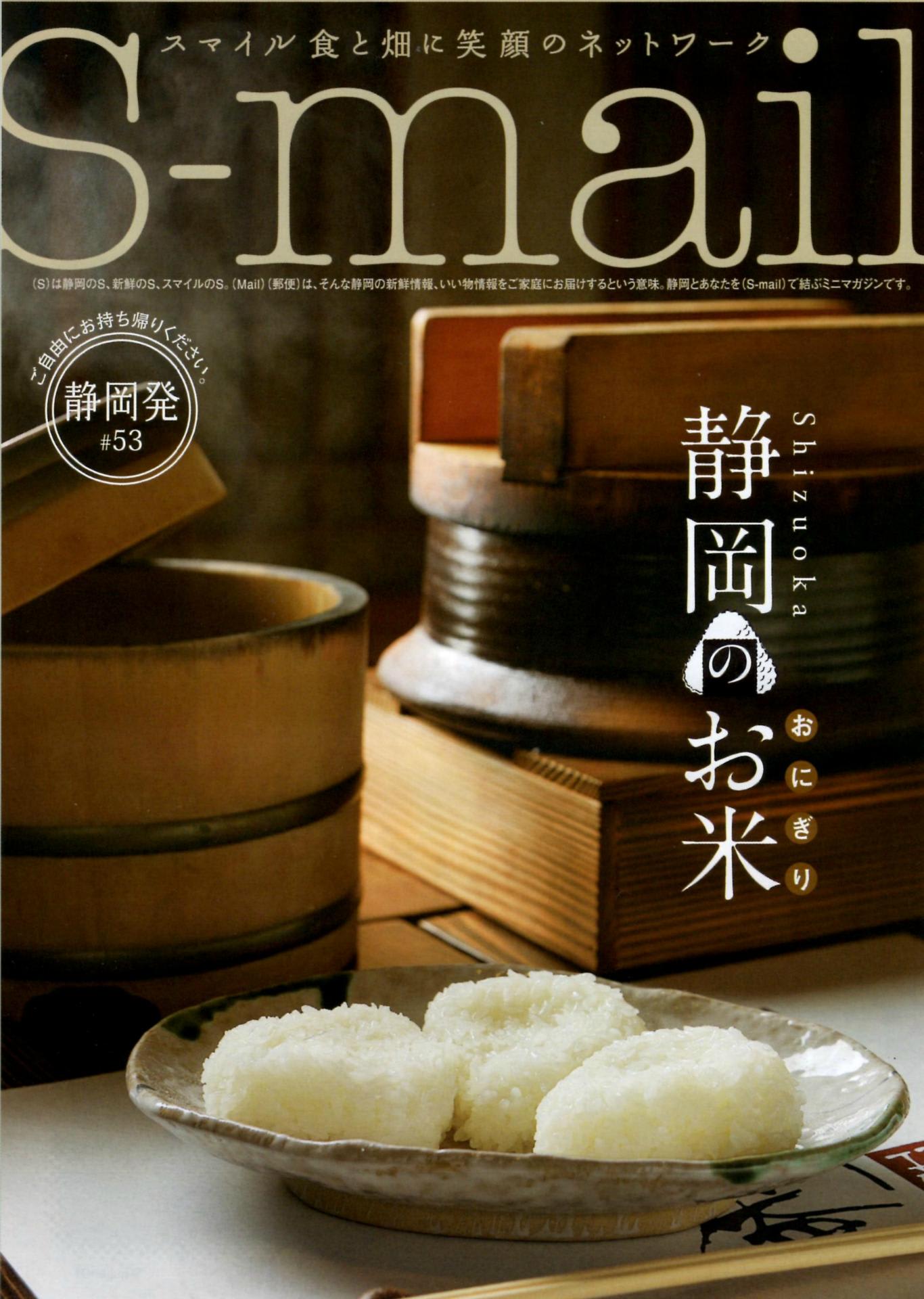

さっそくですが、私が全編執筆担当したJA静岡経済連の食の情報誌『S-mail(スマイル)』最新号・お米特集を紹介します。表紙は岡部のゆとり庵さん。萬古焼きの土釜をバックに、磐田産きぬむすめを塩むすびにしてもらいました。

内容は、ゆとり庵のごはん炊き職人・植田稔雄さんの“ごはん炊き道”、JA御殿場女性部の山田孝子さん指導の塩むすび・金華豚入り炊き込みご飯むすび・水かけ菜入りチャーハンむすびの作り方、管理栄養士安本美登里さんのごはん食健康講座、袋井のエコファーマー田圃家穂波・鈴木康功さんインタビュー、パールライス袋井工場探訪、静岡県の奨励米の変遷。・・・どれもこれも大変面白い取材で、限られた紙面では書ききれないこともたくさんありましたが、ここでは個人的にタメになった安本美登里さんの健康講座を再録します。

ごはん食で健康になる、その理由

解説/安本美登里さん(管理栄養士・日本糖尿病療養指導士・JA静岡厚生連 保健医療福祉課 教育指導専任課長)

お米の消費が減って糖尿病患者が増えた

2013年12月、ユネスコ世界無形文化遺産に登録された和食。ごはんを食べるための汁と菜を組み合わせた「一汁三菜」を基本とする日本食のスタイルが世界から評価を受けました。一方、日本国内では一人当たりの米の年間消費量が過去50年間で半減しており、「ごはんを食べなくても平気」「家に炊飯器がない」という人が増えています。

ごはんを食べる量が減ったということは、一汁三菜の日本食スタイルが崩れたということ。「食が多様化し、豊かになった」と言われる反面、日本食=ごはんを中心に魚、野菜、大豆等の伝統的な食材を摂取することで保たれていた日本人に適した栄養バランスが乱れ、肥満や糖尿病といった生活習慣病を患う人が増加しました。糖尿病の患者数増加は、お米の消費量減少とみごとに符合しています。

安本さんは転勤前に在籍していた静岡厚生病院で糖尿病問題に関わり、「お米を食べなくなったから糖尿病が増えた」「おかずの量が増え、脂質や糖類の摂取量も増えた」「自動車の保有台数が増え、運動量が減った」等の根本原因に気づきました。現在、各地のJAで組合員向けに料理教室等を開催し、栄養指導にあたる中、ごはんを食べる量が実際に少なくなっていることに驚いたそうです。

ごはんを食べても減量できるコツ

「ごはん=炭水化物=高カロリーというイメージが定着しているようですが、ごはんに含まれる炭水化物は脳のエネルギー源となるブドウ糖を供給する大事な栄養素です」と安本さん。脳のエネルギー源として必要な炭水化物量は、1日約130~150g。子ども茶碗約3杯のお米が相当します。ごはんは脂質をほとんど含まず、粒の形で摂るので吸収がおだやか。お腹に溜まると満腹感が長く続き、間食を抑えられるというメリットもあります。

逆にごはん抜きのおかずだけでは満腹感は得られず、おかずだけをたくさん食べると脂質や糖類など余計なカロリーを摂ることに。安本さんは「ごはん抜きは体重が100kg以上の人には効果的といわれますが、そうでない人がごはん抜きを続けると、一時的に体重が落ちてもリバウンドしやすい体質になる」と警告します。

安本さんがダイエットに成功した人を調査した結果は以下のとおり。

○ ごはんは減らさない。

○ 野菜をたっぷり摂る。

○ 食事は腹八分目に抑える。

○ 間食は控える。

○ 朝、お腹が空っぽ(=体の脂肪が燃えやすい)状態で30分ほど歩く。

ごはんは脳のエネルギー源

一方で、ごはんの炭水化物が脳のエネルギー源になることに着目し、学校給食をはじめ、高校生、予備校生、大学生等にもごはん食の奨励運動が始まっています。ある進学塾のアンケート調査によると、志望校に合格した生徒のほとんどが、朝ごはんをしっかり食べており、朝ごはんをちゃんと摂ることから生活習慣が守られ、受験勉強に万全の体調で臨めたことが立証されました。

安本さんは高校の栄養指導教室で、進学後に一人暮らしを予定している卒業間近の3年生に自炊する予定があるか聞いたところ、自炊すると答えた生徒はゼロ。毎食買い食いして自活できるのか不安になり、生徒たちにはまずごはんの炊き方を教え、ファーマーズマーケットの野菜を自由に使ってオリジナル鍋づくりを指導。「野菜がこんなに美味しいなんて!」「友だちと鍋パーティーしたい」と喜ばれたそうです。

別の高校では鍋でごはんを炊いておにぎりにし、味噌汁をダシから取って作る指導も。「仕送り生活で食費を切り詰めなければならないとき、ごはんを炊く習慣さえ身に着いていればなんとかなる。苦手な食材も、自分で作ってみると案外食べる。そんな実感を若い人に伝えたいですね」。

最近では、海苔とごはんと具材を、サンドイッチのように重ねて折りたたむだけの“おにぎらず”が話題になっています。おにぎりのように成形に気を遣わず、小さな子どもや料理初心者でも簡単に作れるとあって、安本さんの教室でも折に触れて紹介。「和食が世界から認められたのは、日本人の長寿の源、との評価だと思われますが、歳を重ねても要介護にならず、健康長寿で過ごせるよう、若いうちからごはん食の習慣を大切にしてほしい」と力を込めます。(文/鈴木真弓)

なおスマイルは県下主要JA窓口かファーマーズマーケットで無料配布しています。鈴木までご連絡いただければ進呈いたしますので、お気軽にメールくださいね! msj@quartz.ocn.ne.jp