宇宙における重元素量(※1)は、宇宙の進化を解明する上で必須の重要な値です。

特に天の川銀河周辺における重元素の定量は、銀河系の起源解明におけるもっとも重要な課題の一つと言えます。

今回の研究では、天の川銀河に落下するガス雲(高速度雲・中速度雲)(※2)の重元素量分布について、全天に渡る精密な地図を世界で初めて作成しています。

全天で数十か所という、極めて少ない情報を元にした議論が続けられてきた訳です。

今回の研究では、この状況を革新し、全天の重元素を 飛躍的広範囲で導いた 点で、大きな意義があります。

中速度雲については、これまで重元素量は太陽系周囲のガスとほぼ同じで、超新星爆発などによって吹き上げられた天の川銀河噴水モデル的な物質の循環だと説明されてきました。

でも、研究の結果から明らかになったのは、太陽周囲の3分の1以下の重元素量の成分が多く含まれていることでした。

さらに、重元素量の多い天の川銀河のガスと混合している証拠を示し、中速度雲の大部分が系外由来の始原的ガスである可能性を明らかにしています。

本研究によって、天の川銀河に落下するガス雲の起源について、二十年来の膠着状況が打開され、100億年規模の天の川銀河の成長進化について、新たな研究による展開が期待されます。

さらに、宇宙の銀河一般の進化研究にも波及し、関連する研究分野に広くインパクトを与えることが予想されます。

中速度雲は天の川銀河内を循環する重元素を多く含むガス

私たちが住む天の川銀河や他の銀河は、どのようにして生まれ、進化しているのでしょうか?

この疑問は天文学の大きな問題になっています。

暗黒物質を除くと、銀河は星と大量のガスで構成されていて、ガスのほとんどは水素です。

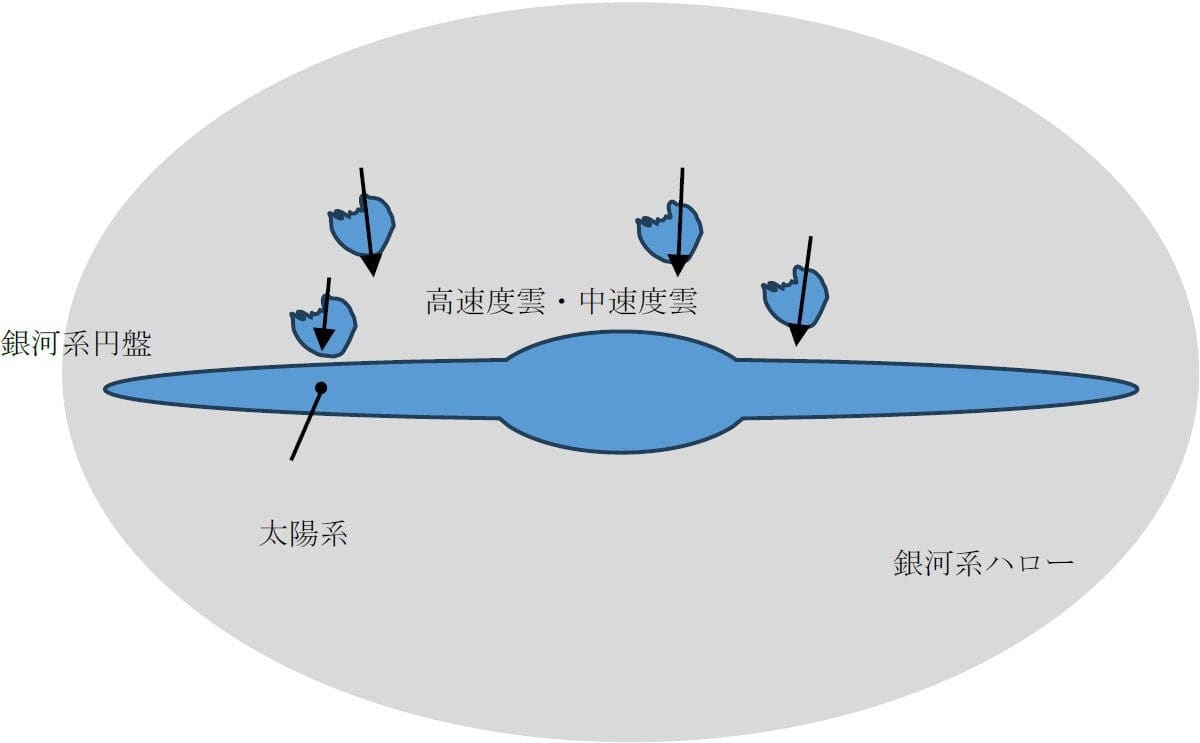

1950年代から始まった、中性水素原子から放射される波長21センチの電波(21センチ線)の観測によって、天の川銀河の円盤部だけでなく、その外にも相当の水素ガスが存在し(高速度雲・中速度雲)、大半が私たちに対して近付くように動いていることが分かってきました。(図1)

このように、今なお銀河の重力にひかれたガスが降り積もってきているという説は、1960年代に提唱されています。

銀河の外から、重元素で“汚染”されていないガスが降ってくるという考え方は、その後知られるようになったG型矮星問題(※3)や銀河のガス消費ジレンマ(※4)をうまく説明できることから、広く受け入れられるようになりました。

一方、高速度雲・中速度雲を説明するもう一つの説として、銀河円盤のガスが大質量星の爆発などによって吹き飛ばされ、再び銀河面に落下する、いわゆる“天の川銀河噴水モデル”(※5)が提唱されています。

ガスに含まれる微量の重元素は、恒星内の核融合反応や超新星爆発によってのみ合成されます。

なので、天の川銀河内を循環するガスには多く含まれ、系外から飛来するガスには少量しか含まれません。

1990年代から2000年頃、原子吸収線スペクトル(※6)による測定が集中して行われました。

この測定では、中速度雲は太陽系の周囲のガスと同程度の重元素量で噴水モデル的な物質の循環、高速度雲は10分の1程度の重元素量で銀河系外から落下しつつあるガスと報告されています。

この観測点は、高速度雲・中速度雲の広がりに比べると、非常にまばらなもの。

手法的限界により、これ以上の進展が期待できないこともあり、観測研究はその後ほとんど発展していませんでした。

中速度雲は循環ではなく落下しつつある始原ガスなのかも

本研究チームの福井名誉教授たちは、2015年よりプランク衛星(※7)国際共同研究チームに参加し、星間ガスとサブミリ波のダスト(※8)放射の相関の研究に着手していました。

今回の成果は、その延長線上にあります。

研究では、まず21センチ線と、プランク衛星によるダストの2種類の高解像度全天地図を使って、高速度雲、中速度雲、そして比較の基準となる太陽系周囲のガスのそれぞれについて、重回帰分析、地理的加重回帰分析の手法を使って、ダスト/水素比(重元素・水素比と見做してほぼ差し支えない)の地図を作成。

図2は、そのうちの一部になります。

この手法は、背景光源を使わないので、任意の方向での重元素量測定が可能となりました。

これにより、情報量が飛躍的に増加し、今回の革新的成果に繋がっています。

さらに、得られた情報を統計的に分析し(図3)、これまで“中速度雲の重元素量は太陽系周囲のガスとほぼ同じである”されてきた定説が誤りで、中速度雲の大部分が重元素量の低い始原的ガスである可能性を明らかにしました。

これまでの定説では、

・高速度雲は数万光年の高度にあって落下しつつある重元素量の少ない始原的なガス

・中速度雲は数千光年の高度にあって、銀河円盤のガスが噴水的に循環しているもの

・G型矮星問題やガス消費のジレンマは銀河円盤にガスが流入している間接的な証拠

と説明されてきました。

でも、よく考えると、これでは3つの層がうまく繋がっていないことになります。

例えば、“落下してきたガスは一度すべて電離され(つまり水素イオンとなって)、再び中性水素に戻る”というような説もありましたが、観測的証拠にかけ、広く支持されているとは言えません。

それでは、中速度雲が噴水的な循環ではなく落下しつつある始原ガスで、元は高速度雲だったものが銀河円盤のガスと相互作用することで、減速・混ざり合う過程を見ているとしたら、単純明快、統一的に銀河系の進化を説明することが可能になります。

また、本研究では私達の住む天の川銀河を対象としていますが、ほかの銀河でも、同様に説明できる可能性が当然あります。

こちらの記事もどうぞ

特に天の川銀河周辺における重元素の定量は、銀河系の起源解明におけるもっとも重要な課題の一つと言えます。

今回の研究では、天の川銀河に落下するガス雲(高速度雲・中速度雲)(※2)の重元素量分布について、全天に渡る精密な地図を世界で初めて作成しています。

※1.天文学では、水素とヘリウムよりも重い元素のことを“重元素”と呼ぶ。重元素は、恒星内の核融合反応や超新星爆発によってのみ合成されるので、銀河系内を循環するガスには多く含まれ、銀河系外から飛来するガスには少量しか含まれない。ただ、いずれの場合でも水素に比べればごく微量である。水素に対する重元素の割合は重元素量と呼ばれ、太陽表面で水素に対する質量比は約1%となる。

※2.太陽系から観測される中性水素ガスのほとんどは銀河系の回転速度に従っているが、大きく外れた視線速度を示すものがある。それらのうち、特に速度が大きいもの(およそ毎秒100キロ以上)を高速度雲、やや速度が低いもの(およそ毎秒30~100キロ)を中速度雲と呼ぶ。中速度雲は数千光年、高速度雲は数万光年の高さにあって落下しつつある天体と考えられている。銀河系の進化と密接な関係があると考えられているが、未解明な点も多い。

これまで、この分野で実施されてきたのは、高輝度の遠方銀河や恒星を背景光源とした吸収線スペクトルを使った測定でした。※2.太陽系から観測される中性水素ガスのほとんどは銀河系の回転速度に従っているが、大きく外れた視線速度を示すものがある。それらのうち、特に速度が大きいもの(およそ毎秒100キロ以上)を高速度雲、やや速度が低いもの(およそ毎秒30~100キロ)を中速度雲と呼ぶ。中速度雲は数千光年、高速度雲は数万光年の高さにあって落下しつつある天体と考えられている。銀河系の進化と密接な関係があると考えられているが、未解明な点も多い。

全天で数十か所という、極めて少ない情報を元にした議論が続けられてきた訳です。

今回の研究では、この状況を革新し、全天の重元素を 飛躍的広範囲で導いた 点で、大きな意義があります。

中速度雲については、これまで重元素量は太陽系周囲のガスとほぼ同じで、超新星爆発などによって吹き上げられた天の川銀河噴水モデル的な物質の循環だと説明されてきました。

でも、研究の結果から明らかになったのは、太陽周囲の3分の1以下の重元素量の成分が多く含まれていることでした。

さらに、重元素量の多い天の川銀河のガスと混合している証拠を示し、中速度雲の大部分が系外由来の始原的ガスである可能性を明らかにしています。

本研究によって、天の川銀河に落下するガス雲の起源について、二十年来の膠着状況が打開され、100億年規模の天の川銀河の成長進化について、新たな研究による展開が期待されます。

さらに、宇宙の銀河一般の進化研究にも波及し、関連する研究分野に広くインパクトを与えることが予想されます。

この研究は、名古屋大学 大学院理学研究科の早川貴敬研究員と福井康雄名誉教授たちの研究チームが進めています。

本研究の成果は、2024年2月28日付の天文学術誌“Monthly Notices of the Royal Astronomical Society王立天文学会月報)に掲載されました。

本研究の成果は、2024年2月28日付の天文学術誌“Monthly Notices of the Royal Astronomical Society王立天文学会月報)に掲載されました。

中速度雲は天の川銀河内を循環する重元素を多く含むガス

私たちが住む天の川銀河や他の銀河は、どのようにして生まれ、進化しているのでしょうか?

この疑問は天文学の大きな問題になっています。

暗黒物質を除くと、銀河は星と大量のガスで構成されていて、ガスのほとんどは水素です。

1950年代から始まった、中性水素原子から放射される波長21センチの電波(21センチ線)の観測によって、天の川銀河の円盤部だけでなく、その外にも相当の水素ガスが存在し(高速度雲・中速度雲)、大半が私たちに対して近付くように動いていることが分かってきました。(図1)

このように、今なお銀河の重力にひかれたガスが降り積もってきているという説は、1960年代に提唱されています。

銀河の外から、重元素で“汚染”されていないガスが降ってくるという考え方は、その後知られるようになったG型矮星問題(※3)や銀河のガス消費ジレンマ(※4)をうまく説明できることから、広く受け入れられるようになりました。

※3.もし銀河が物質の流入や流出が全くない閉じた系だと仮定すると、恒星内あるいは超新星爆発時に重元素が作られ、周囲にばら撒かれる過程を繰り返すことで、星間ガス中の重元素は時間と共に増えていくはず。でも、実際にはほとんど変わっていないと推定されている。G型矮星(太陽と同程度の表面温度を持つ主系列星(安定状態にある恒星)の観測から判明したことから“G型矮星問題”と呼ばれている。重元素で“汚染”されていない始原的なガスの流入の間接的な証拠という考え方が、現在では主流になっている。

※4.銀河が閉じた系だと仮定して、恒星の材料となる水素ガスの量を1年間で生まれる星の量で割ると、計算上は遥か昔に水素ガスを使い果たしたという推定が成立し、実際には今なお星が作られ続けていることと矛盾する(銀河のガス消費のジレンマ)。なので、銀河の外からガスが継続的に供給されているという考え方が、現在では主流になっている。

※4.銀河が閉じた系だと仮定して、恒星の材料となる水素ガスの量を1年間で生まれる星の量で割ると、計算上は遥か昔に水素ガスを使い果たしたという推定が成立し、実際には今なお星が作られ続けていることと矛盾する(銀河のガス消費のジレンマ)。なので、銀河の外からガスが継続的に供給されているという考え方が、現在では主流になっている。

|

| 図1.様式的に示した銀河系の構造。直径10万光年の円盤(この図では真横から見ている)に、太陽系を含めた恒星やガスが集中している。高速度雲・中速度雲の大半は、円盤の外にあって落下しつつあるガスと考えられている。なお、この図は概念を説明するもので、形・大きさなどを正確に表現したものではない。(提供:名古屋大学リリース) |

※5.Shapiro & Fieldによって1970年代に提唱されたモデルで、銀河円盤のガスが大質量星の爆発などによって吹き飛ばされ、再び銀画面に落下するというもの。長年、中速度雲を説明するモデルとして多く引用されてきた。

どちらのモデルが正しいのかを調べる重要な手掛かりの一つが重元素量(水素に対してどれくらいの割合で重元素が含まれるか、重元素/水素比)です。ガスに含まれる微量の重元素は、恒星内の核融合反応や超新星爆発によってのみ合成されます。

なので、天の川銀河内を循環するガスには多く含まれ、系外から飛来するガスには少量しか含まれません。

|

| 図2.中速度雲の重元素量地図(この図では全天の1/4を表示している)。太陽系周囲のガスを基準として、少量の重元素しか含まれないガスは青、重元素過剰なガスは赤になるよう色付けされている。丸印は、これまで吸収線観測による測定が行われてきた箇所で、本研究によって情報量が飛躍的に増えたことは一目瞭然である。(提供:名古屋大学リリース) |

この測定では、中速度雲は太陽系の周囲のガスと同程度の重元素量で噴水モデル的な物質の循環、高速度雲は10分の1程度の重元素量で銀河系外から落下しつつあるガスと報告されています。

※6.非常に明るい遠方銀河・恒星を背景光源とし、波長ごとに分けて強度を測定(分光観測)するとスペクトルを得ることができる。個々の元素は決まった波長の光を吸収する性質があるので、その波長での光を吸収し強度が弱まると吸収線としてスペクトルに現れる。波長と強度(どれだけ暗くなっているか)を精密に測定することで、前後関係(光源のほうが手前にあれば、そもそも吸収線は表れない)、原子(またはイオン)の種類と量、視線速度(ドップラー効果による)を知ることができる。

でも、これらの測定は、非常に明るい遠方銀河や星を背景光源として使う必要があり、高々数十か所の測定に留まっていました。この観測点は、高速度雲・中速度雲の広がりに比べると、非常にまばらなもの。

手法的限界により、これ以上の進展が期待できないこともあり、観測研究はその後ほとんど発展していませんでした。

中速度雲は循環ではなく落下しつつある始原ガスなのかも

本研究チームの福井名誉教授たちは、2015年よりプランク衛星(※7)国際共同研究チームに参加し、星間ガスとサブミリ波のダスト(※8)放射の相関の研究に着手していました。

※7.“プランク”は、ヨーロッパ宇宙機関が2009年に打ち上げた赤外線天文衛星。名称はドイツの科学者マックス・プランク(M. Planck)に因んでいる。“宇宙マイクロ波背景放射”の高精度測定が主な目的だったが、観測する波長帯がダスト放射と大きく異なるので、銀河系内の物質の情報も反映されている。

※8.1ミクロン(1・1000ミリ)程度の大きさの固体微粒子。酸素、炭素、マグネシウム、ケイ素、鉄を主な元素として構成されている。ダストの量はガス中の重元素量に比例すると考えられているので、本研究の枠組みでは“ダスト/水素比”を“重元素/水素比”と見做してもほぼ差し支えない。絶対温度で20から30度(摂氏温度でマイナス250から240度)程度で、遠赤外線からサブミリ波(波長約100ミクロンから1ミリメートル)の放射を放つ。

そこで福井名誉教授たちは、プランク衛星による研究の一環として、ダストと星間ガスの中性水素原子の相関関係を調べ、水素原子の精密定量の手法を開拓し、独自の領域を拓いています(Fukui et al. 2014, 2015)。※8.1ミクロン(1・1000ミリ)程度の大きさの固体微粒子。酸素、炭素、マグネシウム、ケイ素、鉄を主な元素として構成されている。ダストの量はガス中の重元素量に比例すると考えられているので、本研究の枠組みでは“ダスト/水素比”を“重元素/水素比”と見做してもほぼ差し支えない。絶対温度で20から30度(摂氏温度でマイナス250から240度)程度で、遠赤外線からサブミリ波(波長約100ミクロンから1ミリメートル)の放射を放つ。

今回の成果は、その延長線上にあります。

研究では、まず21センチ線と、プランク衛星によるダストの2種類の高解像度全天地図を使って、高速度雲、中速度雲、そして比較の基準となる太陽系周囲のガスのそれぞれについて、重回帰分析、地理的加重回帰分析の手法を使って、ダスト/水素比(重元素・水素比と見做してほぼ差し支えない)の地図を作成。

図2は、そのうちの一部になります。

この手法は、背景光源を使わないので、任意の方向での重元素量測定が可能となりました。

これにより、情報量が飛躍的に増加し、今回の革新的成果に繋がっています。

さらに、得られた情報を統計的に分析し(図3)、これまで“中速度雲の重元素量は太陽系周囲のガスとほぼ同じである”されてきた定説が誤りで、中速度雲の大部分が重元素量の低い始原的ガスである可能性を明らかにしました。

|

| 図3.(a)太陽系周囲のガス、(b)中速度雲、(c)高速度雲の重元素量を統計的に示した図。左に寄っているほど重元素量が少ないことを示し、これまでの定説では“太陽系周囲のガスとほぼ同じ”とされてきた中速度雲の重元素量が、明らかに少ないことを示している。(提供:名古屋大学リリース) |

・高速度雲は数万光年の高度にあって落下しつつある重元素量の少ない始原的なガス

・中速度雲は数千光年の高度にあって、銀河円盤のガスが噴水的に循環しているもの

・G型矮星問題やガス消費のジレンマは銀河円盤にガスが流入している間接的な証拠

と説明されてきました。

でも、よく考えると、これでは3つの層がうまく繋がっていないことになります。

例えば、“落下してきたガスは一度すべて電離され(つまり水素イオンとなって)、再び中性水素に戻る”というような説もありましたが、観測的証拠にかけ、広く支持されているとは言えません。

それでは、中速度雲が噴水的な循環ではなく落下しつつある始原ガスで、元は高速度雲だったものが銀河円盤のガスと相互作用することで、減速・混ざり合う過程を見ているとしたら、単純明快、統一的に銀河系の進化を説明することが可能になります。

また、本研究では私達の住む天の川銀河を対象としていますが、ほかの銀河でも、同様に説明できる可能性が当然あります。

こちらの記事もどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます