バーミンガム大学のGeorgina Dransfieldさんを筆頭とする研究チームは、とびうお座の方向約137光年彼方に位置する恒星“TOI-715”を公転する太陽系外惑星を発見したとする研究成果を発表しました。

この系外惑星は“TOI-715”のハビタブルゾーン内にあると見られていて、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡などによる追加観測に期待が寄せられています。

太陽よりも暗い恒星の保守的なハビタブルゾーンを公転する系外惑星

今回の研究で発見されたのは、地球の約1.55倍の直径を持つ系外惑星“TOI-715 b”。

約19.29日周期で主星“TOI-715”を公転しています。

“TOI-715”は太陽と比べて直径は約0.24倍、質量は約0.22倍、表面温度が約2800℃(約3075ケルビン)の赤色矮星(M型矮星)(※1)です。

研究チームによると、“TOI-715 b”は恒星の周囲に広がるハビタブルゾーンの中でも条件がより厳しい“保守的なハビタブルゾーン”(※2)に位置していて、推定される表面の平衡温度(※3)は約-39℃(約234ケルビン)です。

ただ、“TOI-715 b”は質量の値を含む詳しい性質がまだ分かっておらず、地球のような岩石惑星だけでなく、表面を厚い水の層に覆われた海洋惑星の可能性も考えられます。

質量を知るためのドップラーシフト法による詳細な観測や、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による(存在するかもしれない)大気の透過スペクトルの観測を通して、より詳しい性質が明らかにされることが期待されています。

また、“TOI-715 b”の他にも系外惑星が存在する可能性を研究チームは指摘しています。

2つ目の系外惑星候補は直径が地球の約1.07倍で、“TOI-715”を約25.61日周期で公転している可能性があります。

仮に、この系外惑星が実在する場合、公転軌道は“TOI-715”のハビタブルゾーン外縁のすぐ内側に位置することから、“TESS”の観測で発見されたハビタブルゾーン内の最小の惑星になるかもしれないそうです。

系外惑星の発見に使われる2つの方法

系外惑星の観測では、トランジット法とドップラーシフト法という2つの手法が主に用いられています。

トランジット法は、地球から見て惑星が主星(恒星)の手前を通過(トランジット)するときに見られる、わずかな減光から惑星の存在を探ります。

繰り返し起きるトランジット現象を観測することで、その周期から系外惑星の公転周期を知ることができます。

また、トランジット時には、主星の明るさが時間の経過に合わせて変化していきます。

その明るさの変化を示した曲線“光度曲線”をもとに、系外惑星の直径や大気の有無といった情報を得ることが可能になります。

もう一方のドップラーシフト法は、主星(恒星)の周りを回っている惑星の重力で、主星が引っ張られることによる“ゆらぎ”を、光の波長の変化から読み取ることで惑星の存在を検出する手法です。

分光器により光の波長ごとの強度分布“スペクトル”を得ることができます。

この“スペクトル”は、光のドップラー効果によって私たちの方へ動いている時には短い波長(色でいえば青い方)へ、遠ざかっている時には長い波長(色でいえば赤い方)へズレてしまいます(シフトする)。

この周波数の変化量を測定することで、天体の動きやその速度を知ることができます。

ドップラーシフト法の観測データからは、系外惑星の公転周期や最小質量を知ることができます。

ドップラーシフト法だけでは原理的に惑星質量の下限値が求められます。

トランジット法でも観測ができる惑星系の場合だと、その結果と組み合わせて正確に惑星質量を求めることができます。

分光観測による大気の組成の調査

近年の技術革新により、系外惑星の大気に含まれる分子の種類を探ることが可能になっています。

光の波長ごとの強度分布をスペクトルと言い、地球から見て系外惑星が恒星(主星)の手前を通過(トランジット)している時に、系外惑星の大気を通過してきた主星のスペクトルが透過スペクトルになります。

個々の元素は決まった波長の光を吸収する性質があるので、透過スペクトルには大気に含まれる元素に対応した波長で光の強度が弱まる箇所“吸収線”が現れることになります。

この“透過スペクトル”と“主星から直接届いた光のスペクトル”を比較することで吸収線を調べることができ、その波長から元素の種類を直接特定することができます。

ただ、系外惑星の大気を通過した光は、通過せずに直接届いた主星の光に混ざっていて、その光の量は極めてわずかなものになります。

また、大気中に含まれる元素の量が少なければ少ないほど、吸収線も弱くなってしまいます。

吸収線は異なる元素が非常に近い値をとることもあるので、吸収線が重なり合うことで元素の種類を誤認してしまうこともあり得ます。

そのため、系外惑星の大気成分の研究には極めて精度の高い分光観測を必要とし、その作業は極めて困難なものになります。

過去の観測で見つかったと主張された元素が、後の観測では見つからなかったり、誤認であると断定されたりしたケースも珍しくありませんでした。

こちらの記事もどうぞ

この系外惑星は“TOI-715”のハビタブルゾーン内にあると見られていて、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡などによる追加観測に期待が寄せられています。

この研究の成果をまとめた論文は、“Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”に掲載されました。

|

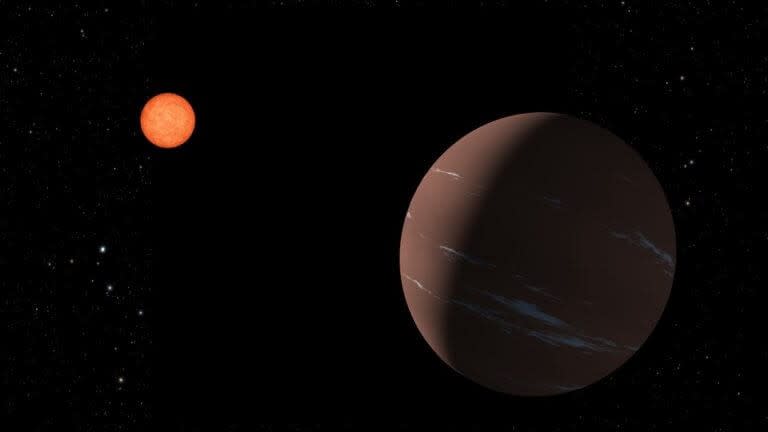

| 図1.保守的なハビタブルゾーンに位置すると見られる太陽系外惑星“TOI-715 b”(右)のイメージ図。(Credit: NASA/JPL-Caltech) |

太陽よりも暗い恒星の保守的なハビタブルゾーンを公転する系外惑星

今回の研究で発見されたのは、地球の約1.55倍の直径を持つ系外惑星“TOI-715 b”。

約19.29日周期で主星“TOI-715”を公転しています。

“TOI-715”は太陽と比べて直径は約0.24倍、質量は約0.22倍、表面温度が約2800℃(約3075ケルビン)の赤色矮星(M型矮星)(※1)です。

※1.表面温度がおよそ摂氏3500度以下の恒星を赤色矮星と呼ぶ。実は宇宙に存在する恒星の8割近くは赤色矮星で、太陽系の近傍にある恒星の多くも赤色矮星。太陽よりも小さく、表面温度も低いことから、太陽系の場合よりも恒星に近い位置にハビタブルゾーンがある。

“TOI-715 b”は、トランジット法を利用して系外惑星を探索しているNASAのトランジット惑星探査衛星“TESS”の観測データから見つかり、チリのセロ・パチョンにあるジェミニ天文台の“ジェミニ南望遠鏡”など地上の望遠鏡による観測で存在が確認されました。研究チームによると、“TOI-715 b”は恒星の周囲に広がるハビタブルゾーンの中でも条件がより厳しい“保守的なハビタブルゾーン”(※2)に位置していて、推定される表面の平衡温度(※3)は約-39℃(約234ケルビン)です。

※2.“保守的なハビタブルゾーン”は、惑星の歴史の大半の期間を通して表面に液体の水が存在し得る領域のこと。この領域の内側と外側に広がっているのが、惑星の歴史で一時的にでも表面に液体の水が存在し得る領域“楽観的なハビタブルゾーン”。

※3.大気の存在を考慮せず、主星から受け取るエネルギーと惑星から放射されるエネルギーだけを考慮した温度。例えば、地球の平衡温度は約-18℃だが、温室効果によって平均温度は約14度に保たれている。

“TESS”の観測によって、保守的なハビタブルゾーン内に系外惑星が見つかったのは、“TOI-715 b”が初めてのことでした。ただ、“TOI-715 b”は質量の値を含む詳しい性質がまだ分かっておらず、地球のような岩石惑星だけでなく、表面を厚い水の層に覆われた海洋惑星の可能性も考えられます。

質量を知るためのドップラーシフト法による詳細な観測や、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による(存在するかもしれない)大気の透過スペクトルの観測を通して、より詳しい性質が明らかにされることが期待されています。

また、“TOI-715 b”の他にも系外惑星が存在する可能性を研究チームは指摘しています。

2つ目の系外惑星候補は直径が地球の約1.07倍で、“TOI-715”を約25.61日周期で公転している可能性があります。

仮に、この系外惑星が実在する場合、公転軌道は“TOI-715”のハビタブルゾーン外縁のすぐ内側に位置することから、“TESS”の観測で発見されたハビタブルゾーン内の最小の惑星になるかもしれないそうです。

系外惑星の発見に使われる2つの方法

系外惑星の観測では、トランジット法とドップラーシフト法という2つの手法が主に用いられています。

トランジット法は、地球から見て惑星が主星(恒星)の手前を通過(トランジット)するときに見られる、わずかな減光から惑星の存在を探ります。

繰り返し起きるトランジット現象を観測することで、その周期から系外惑星の公転周期を知ることができます。

また、トランジット時には、主星の明るさが時間の経過に合わせて変化していきます。

その明るさの変化を示した曲線“光度曲線”をもとに、系外惑星の直径や大気の有無といった情報を得ることが可能になります。

| 系外惑星のトランジットによって恒星の明るさが変化する様子を示した動画。(Credit: ESO/L. Calçada) |

分光器により光の波長ごとの強度分布“スペクトル”を得ることができます。

この“スペクトル”は、光のドップラー効果によって私たちの方へ動いている時には短い波長(色でいえば青い方)へ、遠ざかっている時には長い波長(色でいえば赤い方)へズレてしまいます(シフトする)。

この周波数の変化量を測定することで、天体の動きやその速度を知ることができます。

ドップラーシフト法の観測データからは、系外惑星の公転周期や最小質量を知ることができます。

ドップラーシフト法だけでは原理的に惑星質量の下限値が求められます。

トランジット法でも観測ができる惑星系の場合だと、その結果と組み合わせて正確に惑星質量を求めることができます。

| 系外惑星の公転にともなって主星のスペクトルが変化する様子を示した動画。(Credit: ESO/L. Calçada) |

分光観測による大気の組成の調査

近年の技術革新により、系外惑星の大気に含まれる分子の種類を探ることが可能になっています。

光の波長ごとの強度分布をスペクトルと言い、地球から見て系外惑星が恒星(主星)の手前を通過(トランジット)している時に、系外惑星の大気を通過してきた主星のスペクトルが透過スペクトルになります。

個々の元素は決まった波長の光を吸収する性質があるので、透過スペクトルには大気に含まれる元素に対応した波長で光の強度が弱まる箇所“吸収線”が現れることになります。

この“透過スペクトル”と“主星から直接届いた光のスペクトル”を比較することで吸収線を調べることができ、その波長から元素の種類を直接特定することができます。

ただ、系外惑星の大気を通過した光は、通過せずに直接届いた主星の光に混ざっていて、その光の量は極めてわずかなものになります。

また、大気中に含まれる元素の量が少なければ少ないほど、吸収線も弱くなってしまいます。

吸収線は異なる元素が非常に近い値をとることもあるので、吸収線が重なり合うことで元素の種類を誤認してしまうこともあり得ます。

そのため、系外惑星の大気成分の研究には極めて精度の高い分光観測を必要とし、その作業は極めて困難なものになります。

過去の観測で見つかったと主張された元素が、後の観測では見つからなかったり、誤認であると断定されたりしたケースも珍しくありませんでした。

こちらの記事もどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます