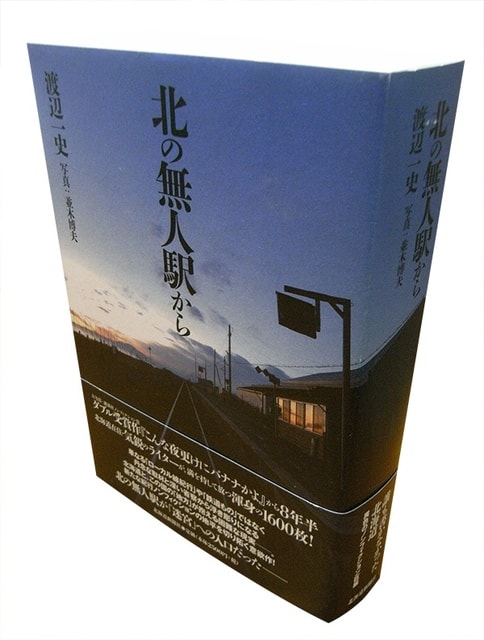

渡辺一史『北の無人駅から』

学生の時、夏休みに自転車で北海道を旅したことがある。

人家のまばらな通りを走り続けるので、駅に着くとホッとしたものだった。

水場があり、屋根があり、夕方になると同じような旅行者が集まってきて、待合室や駅前で寝袋を広げた。

いま考えると邪魔だったと思うが、地元の人たちは、二十歳前後の若者たちに親切だった。

鉄道旅行より、駅にはお世話になったかもしれない。

そんな懐かしさが、『北の無人駅から』を読むとよみがえってくる。

しかしそれだけではない。表面をなぞるだけの旅行では見えない部分、小さな町村での生活の大変さが、この本には詰まっている。

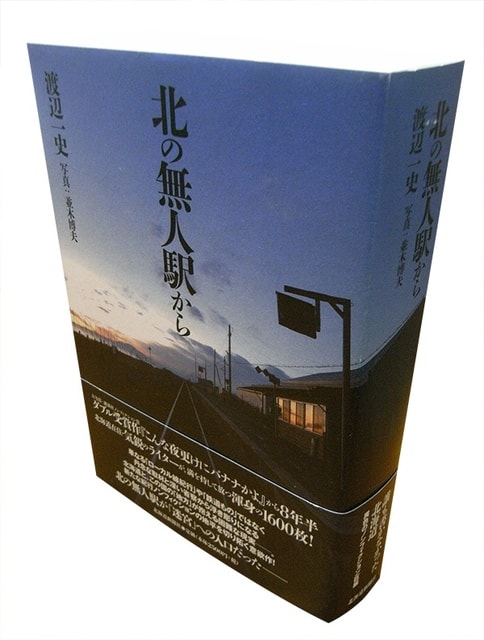

旅愁を誘う表紙の写真(並木博夫撮影)と、佐々木正男氏の抑えた装丁がいい。(2012)

学生の時、夏休みに自転車で北海道を旅したことがある。

人家のまばらな通りを走り続けるので、駅に着くとホッとしたものだった。

水場があり、屋根があり、夕方になると同じような旅行者が集まってきて、待合室や駅前で寝袋を広げた。

いま考えると邪魔だったと思うが、地元の人たちは、二十歳前後の若者たちに親切だった。

鉄道旅行より、駅にはお世話になったかもしれない。

そんな懐かしさが、『北の無人駅から』を読むとよみがえってくる。

しかしそれだけではない。表面をなぞるだけの旅行では見えない部分、小さな町村での生活の大変さが、この本には詰まっている。

旅愁を誘う表紙の写真(並木博夫撮影)と、佐々木正男氏の抑えた装丁がいい。(2012)