朝、車検をお願いしてから樋を綺麗にし母の病院に付き添い

一緒に昼食を外でとるべくお弁当を持って公園へ。

久しぶりに訪れた公園。すっと伸びて姿が良いね!と母が言う木を

近くで見たら黄金色の実がなっていました。

イイギリの木がここにもあったとは今まで気がつかなかった。

クサギの実りはうっとりするような色合い

淡紫色の花びら、明るい葉色が優しい雰囲気

1時ころまでは日差しがあって吸蜜するクマバチや

イチモンジセセリより珍しく感じるチャバネセセリ

秋を感じるウラナミシジミ

はたはたと舞うホタルガなどが見られました。

ようやく出会えたキノコは紅色

裏から見たヒダは気持ちよく整列

カワリハツあたりでしょうか。アリもせっせと秋支度☆

朝おあずけした車はブレーキパッドを交換して車検を通ったけれど

そろそろタイヤとバッテリーも交換しなければいけないようで

不注意で傷つけてしまった左後ろと右後ろの修繕は後になりそう。。

免許証の更新も今月だっけ!他にもするべきことがあるような気がして

なんだか落ち着かないこの頃。運転には気をつけなければなりません。

台風が過ぎ去った朝。

雨戸をおそるおそる開けると晴天が広がり何事もなかったようでした。

夜遅くまで近くの川のライブ映像をネットで確認してハラハラし

テレビに映るあちこちの惨状を見て不安になりすこし寝不足。。

夕暮れになってからいつもの川沿いを歩いてみました。

大きな木が流されてきています。

護岸を見るとここの水位はそれほどでもなかったようです。

猫たちはどうしているかな?

黒さんは涼しげな顔

この猫さんも変わりないようです。

真っ白な体を毛づくろい。

他のコたちも別の場所に揃っていたようですが先客がいたので素通り。

いつもより人が多いなと思ったら今は連休中なのですね。

4時半を過ぎたらぐんぐん暗くなってきました。

ヒヨドリジョウゴにかけた網がかろうじて残っていたジョロウグモ

あの暴風雨を雌雄で耐えたのですね。

翅の傷ついたウラナミシジミ

ヤマトシジミも今日の寝床を決めたようでした。

クヌギのくぼみにささっと隠れたクワガタはコクワガタかな?

朝よりは風が弱くなったような。これでまた雨が降るのでしょうか。

被害にあわれた方々が少しでも早く日常を取り戻すことができますように。

いざというときどのように行動するかあらためて考えた一日でした。

早朝、弱い雨が降ったあと

風もほとんど吹かない野原に秋虫たちの歌声がかぼそく響いていました。

草の香りも彩りも秋めいて少しさみしげ。。

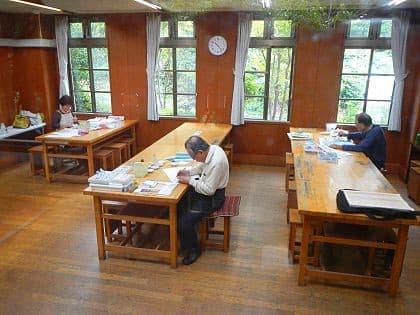

10月三回目の教室日でした。途中明るくなったりザっと降ったり。

湿度が高いので絵の具の乾きが遅くのんびりと描き進めました。

窓からの風が涼やかで気持ちいい~☆

こつこつ描きながらも話題は迫りくる台風19号について。

台風の備えをしてきたという皆さんに具体的な対策を教えていただき

帰り道ガソリンを入れ帰宅したら洗濯竿を下ろしました。

どの地域にも大きな被害がでなければよいのですが。

森ではスズメウリが可愛い実をたくさんつけていました。

真っ白に熟すのはまだ先

ノブドウの実の変化も楽しみです

セイタカアワダチソウにはキタキチョウ

他にもハナムグリ、ハチ、ハエがいましたが思ったより数は少なく

アザミの花にはヤマトシジミ

ホウジャクの仲間も来ていましたが撮り損ねました。

これは!

朝見た時、黄金色の美しい網が近くに見えたので

アオオニグモかビジョオニグモだろうとワクワクし

時間のあるお昼休みにもう一度確かめに行きました。

この葉の中をのぞかせてもらうと

いました!巣の主はビジョオニグモのようです♪

これからの楽しみが増えました。

あれだけ飛んでいたトンボたちやシジミチョウたちはどこへ?

みなすでに安全な場所に避難して息を潜めているのでしょうか。

森は静かでこれから嵐が来る気配などまったく感じられませんでした。

お墓参りのかえりみち

路地裏にはじめましての猫さん

134号から江の島をながめ

さらに南下して長久保公園に立ち寄りました。

ここは平坦で小さいながらも花や果樹が多く

母とのんびり散歩するのにはぴったりです。

赤くなったザクロの実

ボケの実りも大きなソルダムほどに育っていました。

ペンタスの花にチョウやハチが集まっており

キアゲハに

アオスジアゲハも蜜に夢中になっていました。

水辺の方でカワセミの甲高いさえずりが聞こえたので急いでいくと

カワセミは飛び去った後で、岩の上に大きな亀と

ギンヤンマのカップルが飛び回っていました!

産卵しているのでしょうか。

ギンヤンマに会えたのは久しぶりで見入ってしまいました。

どの生き物も次の世代を残すことに一生懸命。

秋晴れのもと、生き生きとしたドラマが見られました。

久しぶりに少し遠くの谷戸山公園へ。

ビジターセンターで写真展を見てからぐるっと一周歩きました。

風が強く木が揺れ葉が降ってきます。

この公園で撮影された小鳥や昆虫、植物を作品展で見たばかりなので

期待に胸ふくらませ私にしては速足できょろきょろと。

このキノコは見たことがある!

裏から見ると

やっぱり♪ヒダはきれいな紫色。

ウラムラサキシメジでした。

カサの径は70mmほどのこのキノコ

裏から見るとこんな感じ。ツルタケでしょうか。

暗い林床にひっそりと咲き残っていたサラシナショウマ

池と田んぼのあるひらけた場所に出ると

秋らしい光景が広がっていました。

真っ赤っかなナツアカネのオス

巨大なオオカマキリもいました。

他にも縄張り争いをするルリタテハに会えて嬉しかった♪

ルリビタキやトラツグミを探しに今度は真冬に来たいと思います。

朝から青空が広がりました。

やっととまってくれたのはアキアカネ

見上げるとたくさんのトンボたちが飛んでいました。

10月二回目の教室日でした。

近くの体育館からは楽しそうな子供たちの声が聞こえ

工房の窓を開け放つと爽やかな風が吹きぬけました。

午後には気温が上がったものの暑くもなく寒くもなく♪

集中して新作に取り組むことができました。

秋虫でにぎやかな野原をゆくと

手前にカゼクサ、右にエノコログサ、左奥にチカラシバ

いろいろなイネ科植物がいきいきと丈を伸ばして

アオツヅラフジも色づいてきました

アキカラマツの花も咲きはじめ

出会ったものは花数が少なく華奢な茎は垂れていましたが

大きく育てば丈150cmにもなり花は円錐状に集まってつくのだそう

ミズヒキにイチモンジセセリ

実りをもとめてタイワンリスたちも忙しい!

秋の姿を確かめたい植物はたくさん。散策が楽しい季節です。

樹上からさまざまな小鳥のさえずりが聞こえ

カケスや大きなキツツキがいるのはわかるのだけれど姿は見えず。

その中でカエデの枝に降りてきてくれた小鳥がいました。

コガラです♪

群れであれこれ歌いながら頭の上を通り過ぎてゆきました。

このカエデが赤くなる頃同じ小鳥たちにまた会えるかな。。

足元を見ると

ツルニンジンが咲いていました。

釣鐘型の花が愛らしい。キキョウの仲間なのだそうです。

愛するトリカブトも咲き残っていました。

モミジハグマは花盛り

日当たりの良いところに行くと

ブラシのようなテンニンソウの群落がありました。

花にはこのミドリヒョウモンやハナバチたち

メスグロヒョウモンのメスも。

近くにはアザミもあるのにテンニンソウの方が人気がありました。

枯葉にそっくり。大きなクロコノマチョウにも会えました。

この森にはアワブキの木があるのでアオバセセリやスミナガシとの

出会いを期待していました。成虫はもちろん幼虫にも会いたいけれど

今年はもう無理なのかな~?

どんどん秋が迫ってきました。

早朝からバケツをひっくりかえしたような雨。

少し弱まったところで森を歩いてみました。

ヤマアカガエルが足元から3回飛びだしました。

カエルにとっては恵みの雨なのですね。

ツチイナゴは激しい雨が過ぎ去るのをじっと耐えていました。

8時半を過ぎると急激に晴れてきて、日差しが眩しい!

10月最初の教室日でした。お天気が回復してよかったです~♪

作品展が終わってからはじめての制作です。

新作に取り組んでいる方が多くまさに新学期☆

次回の作品展ではどのような展示になるのでしょう?

皆さんがこれから創り出される世界がとても楽しみです。

森で出会ったきのこは一種。

表面をつつくと少しぬめりがありました。

裏はうっすら茶色がかって美味しそう。ハラタケでしょうか。

もう咲いているかも、と草原を探すと

ありました!センブリです。ここのはイヌセンブリなのかな~?

蜜が美味しいのかアリが何度も訪れていました。

ガマズミの実が赤くなっていたので見に行くと

近くにオオトリノフンダマシの卵のうが2つぶら下がっていました。

近くを探しても母クモはいませんでした。

7月に出会ったオオトリノフンダマシのメスはこちら

大きさ10~13mmほど。愛らしくて出会うと嬉しくなってしまうクモです。

まだ暑くて蚊がたかってくるけれど森の緑の色はだいぶ褪せ

空の青が爽やか。少しずつ秋めいてきました。

冬虫夏草に出会った森では楽しみにしていた実りがありました。

ツチアケビです♪

長さ70mmほどの真っ赤な実がなっていました。

このツチアケビの7月初旬の花がこちら。

こんなに蕾が出ていたのに10月の実の数は少ない。

もう鳥たちに食べられたあとだったのでしょうか。

下にいくつか実が落ちており、カッターを持っていたので

半分に切って中を見せてもらいました。

これが熟した状態なのかな?

中の香りは青臭く期待した甘さは感じられませんでした。

ツリバナの実も熟していました。

どの実にも幼虫、成虫のキバラヘリカメムシが群がっていました。

これはきっとチチタケの仲間

細い枝でさっとヒダを撫でると白い液が出てきました。

「触ってみたら」と言われ手がベタベタになって驚いたことも

今は懐かしい思い出。。

コノシメトンボのオスは全身真っ赤!

こちらはコノシメトンボのメス

この日は気温が高かったのでこんなポーズに。

ふわ~りオオアオイトトンボ

さすがにセミは鳴いていませんでしたがなかなかの暑さで

飛び回るチョウ達も見られました。のちほどご紹介いたします☆

久しぶりのお休みに大好きな西の森へ。

いろいろな苔があるものだな~と石の上の植物を眺めていると

ふたまたに別れたマッチ棒のようなものが目に飛び込んできました。

これって冬虫夏草?

以前きのこ好きさんに教えてもらった形に似ているけれど

これはさすまた状だし。。

数枚写真をとってその場を離れましたが、どうしても気になる!

申し訳ないけれど、確かめさせてください。

その植物に謝ってから茎のところを持ってみると

土からスポッと簡単に抜けました。やはり冬虫夏草だったようです!

埋まっていたところは丸い塊に見えたので土を軽く払うと

カメムシだ!

洗ったりすればカメムシの種類がわかるのでしょうが何もせず

写真を撮らせてもらった後また元の場所に戻しました。

有名な漢方薬の冬虫夏草はコウモリガ科の幼虫に寄生する虫草菌

のみをさすということです。広義に用いられる冬虫夏草はクモや昆虫に

とりつき成長する菌類で日本では300種ほどとか。

私が見たのはカメムシタケ、他にもセミタケ、アリタケ、ハチタケ等

宿主となった生き物によって菌種が異なり姿形や名称も異なるようです。

この日はいろいろなキノコが生えていて

カエンタケもありました。

猛毒で食べるのはもちろん触れるのも厳禁の恐ろしいキノコ。

古くなると赤い色が抜けるのですね。

細かい木くずが大木の周りを覆っている。。

この森ではこんな木が何本も見られました。これはナラ枯れ病の症状。

ナラ枯れはカシノナガキクイムシが媒介する菌による伝染性の病気。

カエンタケの発生はナラ枯れ病と関連があるそうです。

思い出深い森の木々が枯死していく。。胸が痛くなりました。

ホウキタケの仲間も出ていました。

先端だけふたまたにわかれている面白い形。

どの生き物も森の循環には欠かせない、大切な役割をもっている。

ここの腐葉土を踏みしめている私だけが何もせず自然破壊をしている、

そんな気持ちになった森散策でした。