4/23は、朝に雨は上がったが、低い雲が垂れ込め、ときおり霧雨が降る一日だったので、福井県大野市と隣の勝山市の観光を楽しんだ。

○大野市

越前大野城築城430年祭開催中の「北陸の小京都」大野市・・・小山の上に建つ城の下に碁盤目状のシックな街並みが広がる大野藩の城下町。

回ってみて解ったが、函館との繋がりが非常に強い町だったことにも驚いた。まず、江戸時代弁天町にあった大野屋や敦賀~箱館間を往き来した大野丸は藩財政回復のための藩の施策だったらしい。また、箱館戦争にも官軍として参加している。

(新緑と桜の亀山に建つ越前大野城)

(城への登り口にある民俗資料館~昭和43年(1968)まで裁判所として使用されていた建物の一部)

(総ガラス張りで堀が巡らされて何の建物かと思ったら、大野市立有終西小学校だった。街並みの景観に配慮した造り)

(観光の拠点として、町の景観に会わせて整備されている「越前おおの結ステーション」)

(古い看板や店構えがそのままの現在も営業されている店)

(市内の至る所に、いまでも生活水として利用している湧水地が点在している)

○勝山市

勝山藩の城下町で、織物で栄えた町ではあるが、白山信仰の越前側の拠点として、一向一揆で焼き尽くされる前の最盛期には48社36堂6千坊に8000人の僧兵がいて巨大な宗教都市が形成されていたという平泉寺白山神社旧境内が一番の目的だった。杉の巨木と苔むした広い参道にその規模の大きさを十分窺うことができた。

(苔むした幅広の境内・・・この両側に神社や宿坊やお堂がたくさん建ち巨大宗教都市が形成されていた)

(奧が現在の白山神社・・・・一向一揆で焼き尽くされるまでは間口45間もの本殿が建っていたことが判る礎石が残っている)

(江戸時代の商家街の本町通りに残る時代を感じさせる商家)

(今でもデモンストレーションで稼働している織物の機械~「織物博物館的なゆめお~れ勝山」)

(勝山城歴史博物館・・・姫路城を模して平成4年に建てられた博物館。外観は5層6階の天守閣で、石垣から鯱までが57.8mと日本一の高さを誇る。中でも、白山信仰に関する展示が充実していた。)

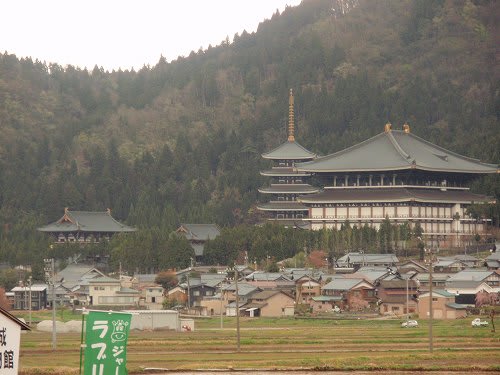

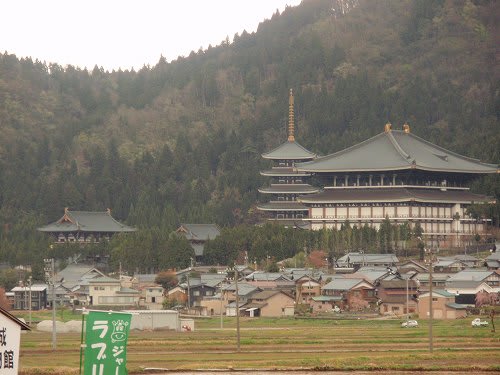

(越前大仏殿と日本一の高さの五重塔がある清大寺・・・昭和62年創建の近代建造物、新しくてありがた味なし)

(奈良の大仏より大きな越前大仏・・・これも昭和62年建立の近代建造物)