からっ風と、繭の郷の子守唄(62)

「富士見村で1トンの繭をつくってきた農家の話と、節のある赤城の糸」

「座ぐり糸を手がけているのなら、独特の風合いを持つ赤城の糸のことはご存知でしょう。

私が産まれたところも養蚕がとても盛んでした。

お婆ちゃんたちがいまでに手で糸を紡いでいる、赤城南面の富士見村が私の故郷です」

どうぞと、湯気の上がる茶碗を奥さんがテーブルへ置きます。

農家における居住用のスペースでともに共通をしているのは、壁の部分を最小限におさえ、

障子や襖(ふすま)などで、各部屋が仕切られている点です。

普段は10畳や8畳、6畳などの小部屋として使いながら、何かあるときには障子や

襖をはずし、続きの間としての大広間を出現させます。

限られた空間を最大限にいかしながら、各部屋の用途を多様に使いこなしていく、

『続き間』と呼ばれている、日本建築が持つ独特の文化です。

農村部では多人数用の接客空間として、冠婚葬祭の場などに使われます。

『人寄せ』と呼び、有事における巨大な空間を持つことは、ある意味において、

農家における繁栄の象徴にもなりました。

しかし、ここ田島邸におけるその『続き間』は、すでの常軌の範囲をはるかに超えています。

最盛期には100人を超える人たちが働いていたという実績から見ても、

階下は巨大な食堂と化し、仮眠のためのスペースとして早変わりをし、

大仕事をなし終えたあとの宴の場して、おおいに活用がなされてきました。

背中越しに続いていくであろうこの屋敷の続きの間の、想像を超えた広さを実感した千尋が、

しみじみとした面持ちで、ふと天井などもしげしげと見上げています。

「当家そのものが、近代養蚕建物の原型とされています。

今も当主が住み階段がとても急なことなどもあり、ふだんは2階の蚕室や

「清涼育」のための換気用の屋根の櫓(やぐら)などの見学は、基本的にお断りをしています。

しかし、近年になってから富岡製糸場の世界文化遺産入りなどをめぐり、

絹の共通遺産を守るということで、当家もその渦中の真っ只中に置かれるようになりました。

蚕種(さんしゅ・蚕の卵)の輸出などにかかわる1万点以上の田島家の文書や、

弥平が著した「養蚕新論」の版木などの貴重な資料も数多く残っています。

それらのことから、今後の見学や保存のありかたなどが問われるようになってまいりました。

できれば敷地外に、見学用の施設などを作っていただきたいと考えております。

少しばかり不謹慎とは思いますが、いつわらない主婦の本音です」

「富士見のご出身と伺いましたが、ご実家は養蚕農家ですか?」

「昔から養蚕が盛んな富士見村では、年間収繭(しゅうけん)量が一トンを超えますと、

入会が認められる「富士見村一屯(とん)会」という組織があります。

養蚕農家にとって、1トン以上の繭をとるということは大変な名誉です。

会の中で年間の順位なども競い合いますから、あいつには負けられないという励みにもなります。

会が発足した1969年には、収繭量1トン以上の農家は18軒だけでした。

それが年々増加を続け、10年後には160軒を超えたと記録されています

これらの取り組みを通じ、養蚕のレベルなどもずいぶん向上したと言われています。

『競争があったから、繭のとれる量が増えた。

わしも会の発足の当時は、年間1200キロで8位だったが、80年以降には

2年続けて2200キロをとり、3位に上がったがトップは2800キロだった。

村一番になりたい、という思いで必死にとりくんできた。

いい繭をたくさんとるには、いい桑が必要だ。

春先には堆肥(たいひ)を入れて、葉肉の厚い桑作りを目指した。

競うことばかりではなく、生産者同士の心の通った交流も盛んだった』と、

いまでも父は、ことあるたびに懐かしそうにそう申しております。

農家と農家同士の行き来も、頻繁に有りました。

当時は行政区ごとに幼蚕飼育所が作られており、そこで作業する女の人たちも

共同の作業はとても楽しいものだったと述懐をしています。

毎年、春になると蚕の神様でもある沼田の迦葉山へ、

みんなで旅行に行ったそうです。

1972年に富士見村は、繭増産率が県内の1位に輝やきました。

その当時、村内には2000戸を超える養蚕農家があったと言れています。

『村には桑畑が一面にあった。外から来る人は桑畑を見てあれは何だって驚いたもんだ』

と父もよく、自慢を込めてそう申しております。

春から秋までが蚕で、冬場はホウレンソウを育ててました。

桑と桑の間に、ホウレンソウを植えて大切に丹精をして育てましたそうです。

当時はこの二つが、農家における大きな現金収入になっていたためです。

父は現在でも、元気に養蚕を続けております。

村内の12軒の養蚕農家でつくる連絡協議会の会長を、いまだに務めております。

『今は年に2回しか蚕はやらない。繭の量は年間5、600キロぐらいかな。

でも養蚕が好きなんだ。あの手触りといい、光沢といい、繭になった時の喜びは

何とも言えない。富士見の伝統産業を残すため、自分の体が元気なうちは続けたい』

などと帰るたびに、自慢話を繰り返す始末です」

2杯目のお茶を入れながら、奥さんが目を細めています。

懐かしい光景を思い出しているのか、いつのまにか口元へは微笑みが浮かんでいます。

奥さんの話に耳をかたむけながらも、縁側から差し込んでくる気持ち良い光に心が和らぎ、

いつのまにかすっかりと寛いでしまっている自分に気がついて、千尋があわてて背筋を伸ばします。

「ごめんなさい。

自分の家のように居心地が良くて、ついつい甘えて寛いでしまいました。

それにしてもこの部屋は落ち着きます。

いつのまにか、自分の仕事場へ戻ってきたような、そんな錯覚さえ覚えます」

「島村は150年近くも、蚕と繭を見つめて暮らしてきた歴史があります。

蚕種の一大生産地として栄えてきたこの村には、

あたり一面にひろがる桑畑の中に、やぐらのある養蚕家屋がたくさん立ち並んでいます。

しかし近年になってから桑畑は野菜畑に姿を変え、やぐらもまた、1つ1つ消えていきます。

やぐらばかりか建物の老朽化に伴って、養蚕用の家屋までが急速に姿を消しはじめました。

明治10年には、世帯数317戸のうち250人の住人が蚕種製造に携わったといわれています。

村のほとんどの人たちが、なんらかの形で養蚕を関わっていた計算になります。

しかし、私がここへ嫁いできたときにはすでに、この屋敷の2階は閉鎖をされていました。

やぐらの残っている養蚕農家でも、ほとんどが養蚕業から撤退をしていました。

このあたりで、どの家が最後まで蚕が飼っていたのかを私は詳しくは知りません。

小学校の教師として赴任をして以来、早くも20年が経ちました。

子供たちがたくさんいて、とにかく隆盛をきわめた当時の小学校も、

今では3、4年生は複式学級となり、児童数は2学年を合わせても14人しかおりません。

いまの島村はどこにでもある、普通の状態に戻ってしまった過疎の農村の姿です。

先人たちが残した巨大な家屋を後世へ受け継ぐことが、今の私どもの仕事になりました。

あら。なにやら、愚痴めいた話になってしまいました。

うふふ・・・・内緒ですよ。うちの亭主には」

(ああ・・・・ここにも、やっぱり新しい時代の波の洗礼がある。

かつては大繁栄を見せたここの大型の養蚕農家群たちは、すべてがその役割を終えて、

長い眠りにつき始めた。何もないはずの2階の空間にたくさんの回転まぶしと、

忙しくはたらく人たちの姿は、私の心の幻影だったんだ・・・・

ここへ来る前に、私がスクータの上から、背伸びをしながらネギ畑越しに、

まるで昼間の蜃気楼でも見るように、心を躍らせながら遥かに見つめたこの光景は、

今思えば、ピラミッドと同じように、過去の時代を語る遺物に過ぎなかった。

仕事の場としての意味をすべて失ってしまった建物たちは、

存在するための意味さえ失い、やがて、壊れ消えかけようとさえしている。

今の養蚕業と生糸を取り巻く未来は、きわめて厳しい。

蚕と繭の過去の繁栄や栄光も、もう決して2度とは戻って来ないことでしょう。

それが分かっていても、それでも私は、群馬で糸を紡ぎたい。

この大きな建物を守ろうとしている人たちとも、それはたぶん同じ想いだと思う。

『よく来たね』とささやきかけてくれたのは、たぶんそんな先人たちからの

こころからの歓迎の言葉だったのかもしれない。

あの薄暗闇の2階の蚕室で、確かに私は、汗を流しながら『お蚕あげ』に走るまわる

たくさんの人たちと、空間を埋め尽くすたくさんの、

回転まぶしたちを、たしかに、はっきりと、この目で見た。)

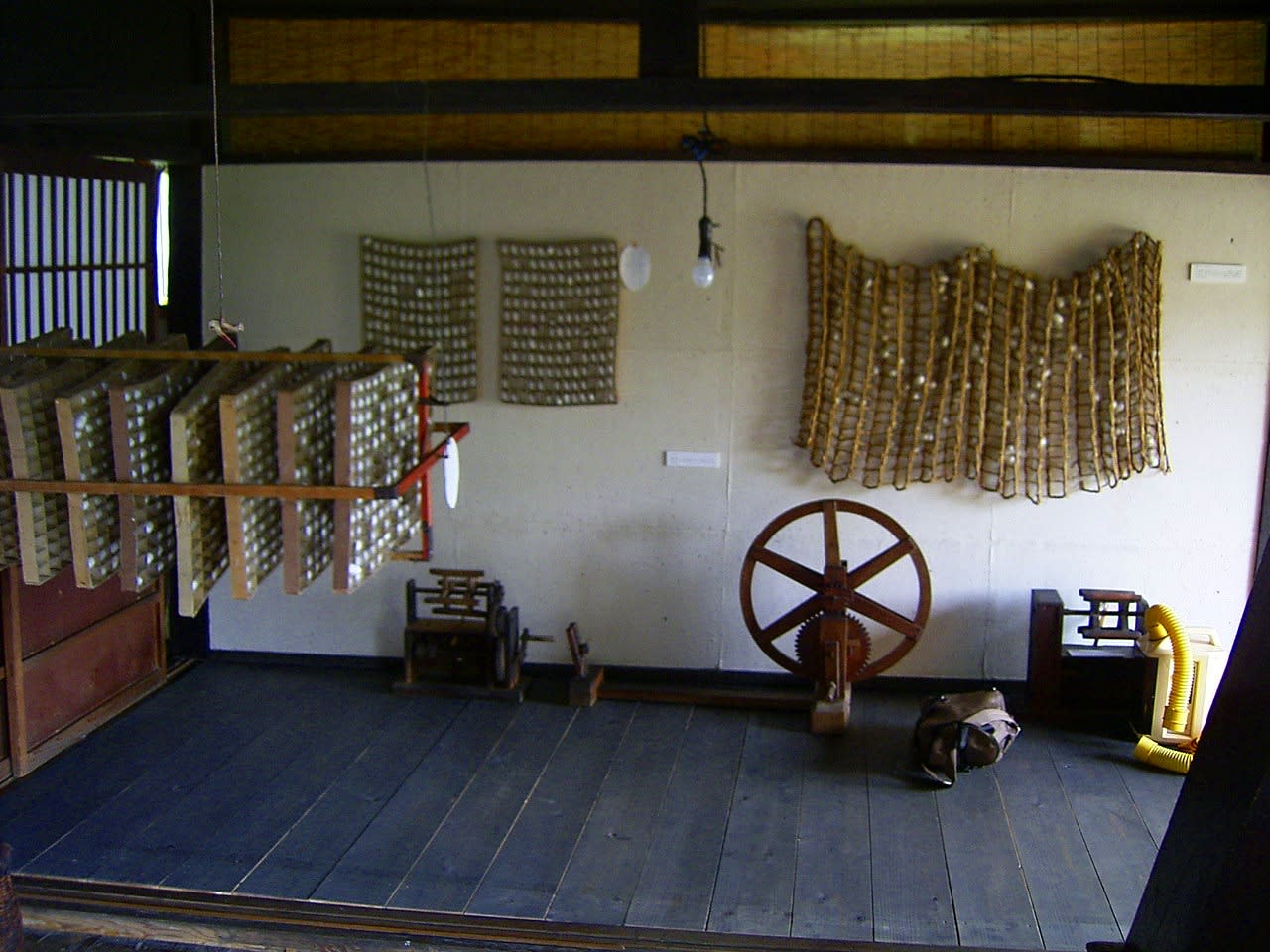

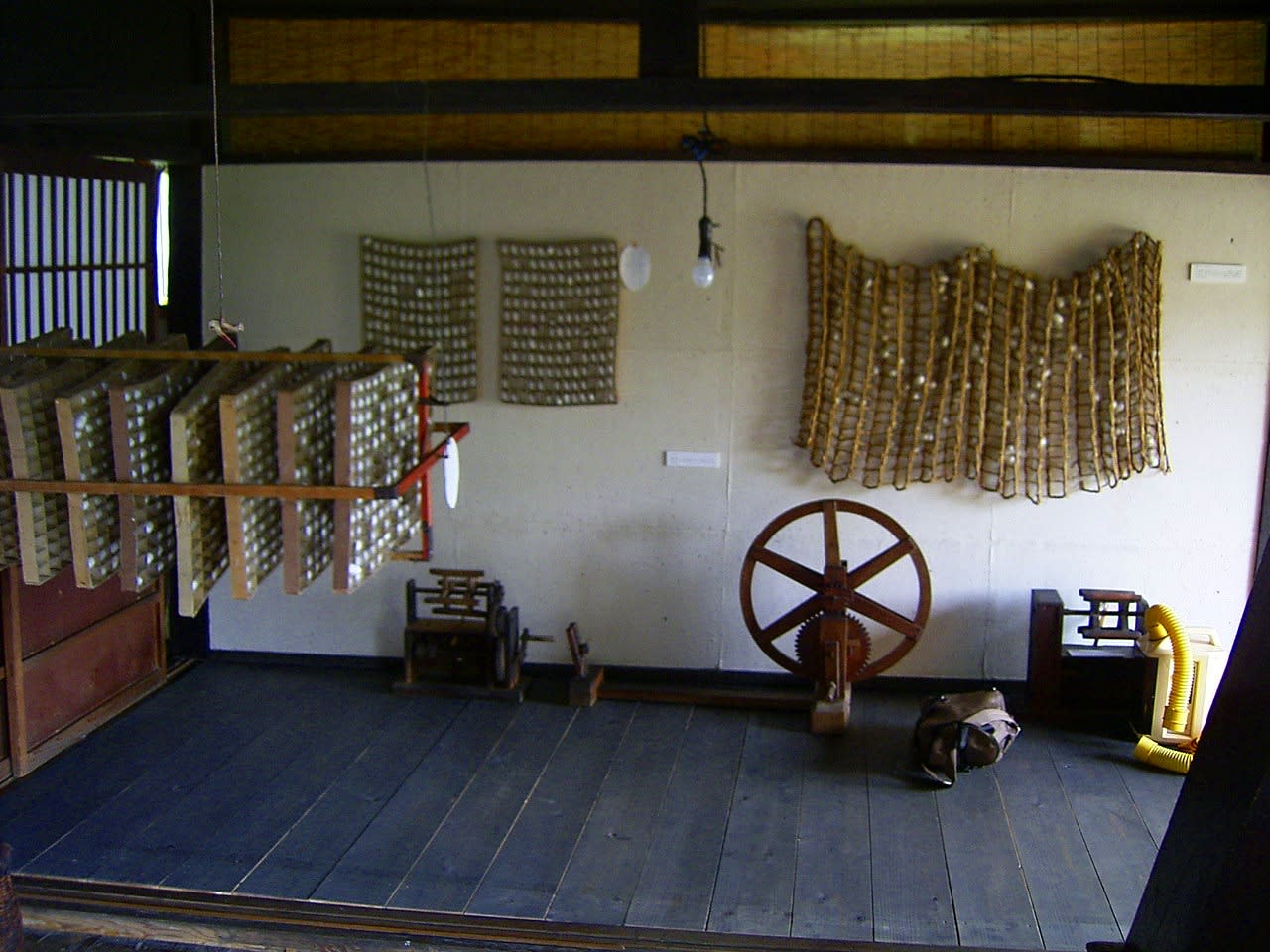

・回転まぶし・について

現在も使われている「回転まぶし」が登場したのは、昭和30年代後半です。

これはたいへん便利で、すぐに全国の養蚕農家へ広まりました。

156個の巣がある紙製の方形の枠が、10段で1組になっています。

蚕はこの巣の中へ一匹ずつ入り、やがて繭を作ります。

蚕の移動により重心が変わり自動的に回転するために、最終的に蚕が平均に

紙製の枠の中の巣へ入るという仕掛けです。

それまでは一匹ずつ、巣の中へ人手によって入れていました。

・「新田さらだ館」は、

日本の食と農業の安心と安全な未来を語る、地域発のホームページです

http://saradakann.xsrv.jp/

「富士見村で1トンの繭をつくってきた農家の話と、節のある赤城の糸」

「座ぐり糸を手がけているのなら、独特の風合いを持つ赤城の糸のことはご存知でしょう。

私が産まれたところも養蚕がとても盛んでした。

お婆ちゃんたちがいまでに手で糸を紡いでいる、赤城南面の富士見村が私の故郷です」

どうぞと、湯気の上がる茶碗を奥さんがテーブルへ置きます。

農家における居住用のスペースでともに共通をしているのは、壁の部分を最小限におさえ、

障子や襖(ふすま)などで、各部屋が仕切られている点です。

普段は10畳や8畳、6畳などの小部屋として使いながら、何かあるときには障子や

襖をはずし、続きの間としての大広間を出現させます。

限られた空間を最大限にいかしながら、各部屋の用途を多様に使いこなしていく、

『続き間』と呼ばれている、日本建築が持つ独特の文化です。

農村部では多人数用の接客空間として、冠婚葬祭の場などに使われます。

『人寄せ』と呼び、有事における巨大な空間を持つことは、ある意味において、

農家における繁栄の象徴にもなりました。

しかし、ここ田島邸におけるその『続き間』は、すでの常軌の範囲をはるかに超えています。

最盛期には100人を超える人たちが働いていたという実績から見ても、

階下は巨大な食堂と化し、仮眠のためのスペースとして早変わりをし、

大仕事をなし終えたあとの宴の場して、おおいに活用がなされてきました。

背中越しに続いていくであろうこの屋敷の続きの間の、想像を超えた広さを実感した千尋が、

しみじみとした面持ちで、ふと天井などもしげしげと見上げています。

「当家そのものが、近代養蚕建物の原型とされています。

今も当主が住み階段がとても急なことなどもあり、ふだんは2階の蚕室や

「清涼育」のための換気用の屋根の櫓(やぐら)などの見学は、基本的にお断りをしています。

しかし、近年になってから富岡製糸場の世界文化遺産入りなどをめぐり、

絹の共通遺産を守るということで、当家もその渦中の真っ只中に置かれるようになりました。

蚕種(さんしゅ・蚕の卵)の輸出などにかかわる1万点以上の田島家の文書や、

弥平が著した「養蚕新論」の版木などの貴重な資料も数多く残っています。

それらのことから、今後の見学や保存のありかたなどが問われるようになってまいりました。

できれば敷地外に、見学用の施設などを作っていただきたいと考えております。

少しばかり不謹慎とは思いますが、いつわらない主婦の本音です」

「富士見のご出身と伺いましたが、ご実家は養蚕農家ですか?」

「昔から養蚕が盛んな富士見村では、年間収繭(しゅうけん)量が一トンを超えますと、

入会が認められる「富士見村一屯(とん)会」という組織があります。

養蚕農家にとって、1トン以上の繭をとるということは大変な名誉です。

会の中で年間の順位なども競い合いますから、あいつには負けられないという励みにもなります。

会が発足した1969年には、収繭量1トン以上の農家は18軒だけでした。

それが年々増加を続け、10年後には160軒を超えたと記録されています

これらの取り組みを通じ、養蚕のレベルなどもずいぶん向上したと言われています。

『競争があったから、繭のとれる量が増えた。

わしも会の発足の当時は、年間1200キロで8位だったが、80年以降には

2年続けて2200キロをとり、3位に上がったがトップは2800キロだった。

村一番になりたい、という思いで必死にとりくんできた。

いい繭をたくさんとるには、いい桑が必要だ。

春先には堆肥(たいひ)を入れて、葉肉の厚い桑作りを目指した。

競うことばかりではなく、生産者同士の心の通った交流も盛んだった』と、

いまでも父は、ことあるたびに懐かしそうにそう申しております。

農家と農家同士の行き来も、頻繁に有りました。

当時は行政区ごとに幼蚕飼育所が作られており、そこで作業する女の人たちも

共同の作業はとても楽しいものだったと述懐をしています。

毎年、春になると蚕の神様でもある沼田の迦葉山へ、

みんなで旅行に行ったそうです。

1972年に富士見村は、繭増産率が県内の1位に輝やきました。

その当時、村内には2000戸を超える養蚕農家があったと言れています。

『村には桑畑が一面にあった。外から来る人は桑畑を見てあれは何だって驚いたもんだ』

と父もよく、自慢を込めてそう申しております。

春から秋までが蚕で、冬場はホウレンソウを育ててました。

桑と桑の間に、ホウレンソウを植えて大切に丹精をして育てましたそうです。

当時はこの二つが、農家における大きな現金収入になっていたためです。

父は現在でも、元気に養蚕を続けております。

村内の12軒の養蚕農家でつくる連絡協議会の会長を、いまだに務めております。

『今は年に2回しか蚕はやらない。繭の量は年間5、600キロぐらいかな。

でも養蚕が好きなんだ。あの手触りといい、光沢といい、繭になった時の喜びは

何とも言えない。富士見の伝統産業を残すため、自分の体が元気なうちは続けたい』

などと帰るたびに、自慢話を繰り返す始末です」

2杯目のお茶を入れながら、奥さんが目を細めています。

懐かしい光景を思い出しているのか、いつのまにか口元へは微笑みが浮かんでいます。

奥さんの話に耳をかたむけながらも、縁側から差し込んでくる気持ち良い光に心が和らぎ、

いつのまにかすっかりと寛いでしまっている自分に気がついて、千尋があわてて背筋を伸ばします。

「ごめんなさい。

自分の家のように居心地が良くて、ついつい甘えて寛いでしまいました。

それにしてもこの部屋は落ち着きます。

いつのまにか、自分の仕事場へ戻ってきたような、そんな錯覚さえ覚えます」

「島村は150年近くも、蚕と繭を見つめて暮らしてきた歴史があります。

蚕種の一大生産地として栄えてきたこの村には、

あたり一面にひろがる桑畑の中に、やぐらのある養蚕家屋がたくさん立ち並んでいます。

しかし近年になってから桑畑は野菜畑に姿を変え、やぐらもまた、1つ1つ消えていきます。

やぐらばかりか建物の老朽化に伴って、養蚕用の家屋までが急速に姿を消しはじめました。

明治10年には、世帯数317戸のうち250人の住人が蚕種製造に携わったといわれています。

村のほとんどの人たちが、なんらかの形で養蚕を関わっていた計算になります。

しかし、私がここへ嫁いできたときにはすでに、この屋敷の2階は閉鎖をされていました。

やぐらの残っている養蚕農家でも、ほとんどが養蚕業から撤退をしていました。

このあたりで、どの家が最後まで蚕が飼っていたのかを私は詳しくは知りません。

小学校の教師として赴任をして以来、早くも20年が経ちました。

子供たちがたくさんいて、とにかく隆盛をきわめた当時の小学校も、

今では3、4年生は複式学級となり、児童数は2学年を合わせても14人しかおりません。

いまの島村はどこにでもある、普通の状態に戻ってしまった過疎の農村の姿です。

先人たちが残した巨大な家屋を後世へ受け継ぐことが、今の私どもの仕事になりました。

あら。なにやら、愚痴めいた話になってしまいました。

うふふ・・・・内緒ですよ。うちの亭主には」

(ああ・・・・ここにも、やっぱり新しい時代の波の洗礼がある。

かつては大繁栄を見せたここの大型の養蚕農家群たちは、すべてがその役割を終えて、

長い眠りにつき始めた。何もないはずの2階の空間にたくさんの回転まぶしと、

忙しくはたらく人たちの姿は、私の心の幻影だったんだ・・・・

ここへ来る前に、私がスクータの上から、背伸びをしながらネギ畑越しに、

まるで昼間の蜃気楼でも見るように、心を躍らせながら遥かに見つめたこの光景は、

今思えば、ピラミッドと同じように、過去の時代を語る遺物に過ぎなかった。

仕事の場としての意味をすべて失ってしまった建物たちは、

存在するための意味さえ失い、やがて、壊れ消えかけようとさえしている。

今の養蚕業と生糸を取り巻く未来は、きわめて厳しい。

蚕と繭の過去の繁栄や栄光も、もう決して2度とは戻って来ないことでしょう。

それが分かっていても、それでも私は、群馬で糸を紡ぎたい。

この大きな建物を守ろうとしている人たちとも、それはたぶん同じ想いだと思う。

『よく来たね』とささやきかけてくれたのは、たぶんそんな先人たちからの

こころからの歓迎の言葉だったのかもしれない。

あの薄暗闇の2階の蚕室で、確かに私は、汗を流しながら『お蚕あげ』に走るまわる

たくさんの人たちと、空間を埋め尽くすたくさんの、

回転まぶしたちを、たしかに、はっきりと、この目で見た。)

・回転まぶし・について

現在も使われている「回転まぶし」が登場したのは、昭和30年代後半です。

これはたいへん便利で、すぐに全国の養蚕農家へ広まりました。

156個の巣がある紙製の方形の枠が、10段で1組になっています。

蚕はこの巣の中へ一匹ずつ入り、やがて繭を作ります。

蚕の移動により重心が変わり自動的に回転するために、最終的に蚕が平均に

紙製の枠の中の巣へ入るという仕掛けです。

それまでは一匹ずつ、巣の中へ人手によって入れていました。

・「新田さらだ館」は、

日本の食と農業の安心と安全な未来を語る、地域発のホームページです

http://saradakann.xsrv.jp/