4月22日、山口県岩国市の城山登山道を登って岩国城へ行った時、錦帯橋(きんたいきょう)、吉香(きっこう)公園、そして岩国城の中からも写真を撮りました。

※「城山登山道で岩国城へ」のフォトギャラリーをご覧になる方はこちらをどうぞ。

晴れていたのでとても良い景色を見ることができました。

錦帯橋の下を流れる錦川、吉香公園の緑、岩国城からの眺望、どれも綺麗です

-------------------- 錦帯橋、吉香公園、岩国城の眺め --------------------

錦帯橋にやってきました。

橋を歩いていきます。

橋の下を流れるのは錦川です。

清流として知られていて、水が透き通っていて川の底が見えます

橋の上りと下りは細かな階段になっています。

橋を進んでいくと錦川の眺めも少しずつ変わってきます。

この位置からは力強く見えました。

屋形船が出ていました。

晴れた日にこんな綺麗な川を屋形船で渡るのは楽しいと思います

青空と新緑の明るい雰囲気の中で橋から錦川を眺め、流れる音を聞いていると、清々しい気持ちになります。

錦帯橋を渡った先の吉香公園に来ました。

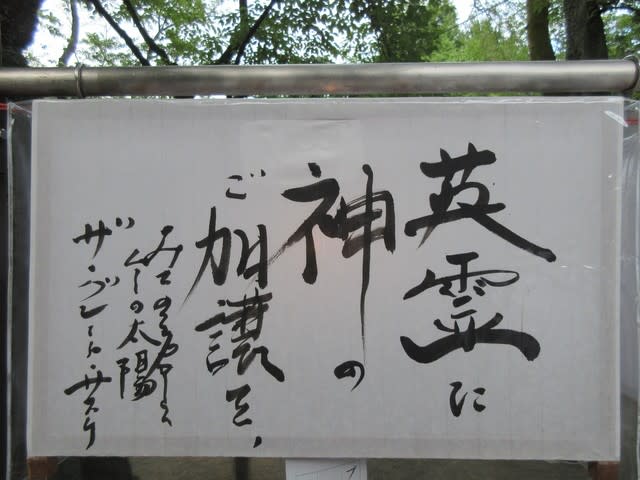

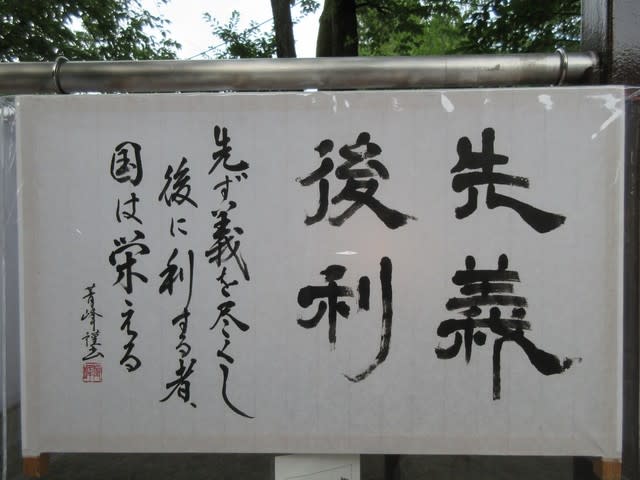

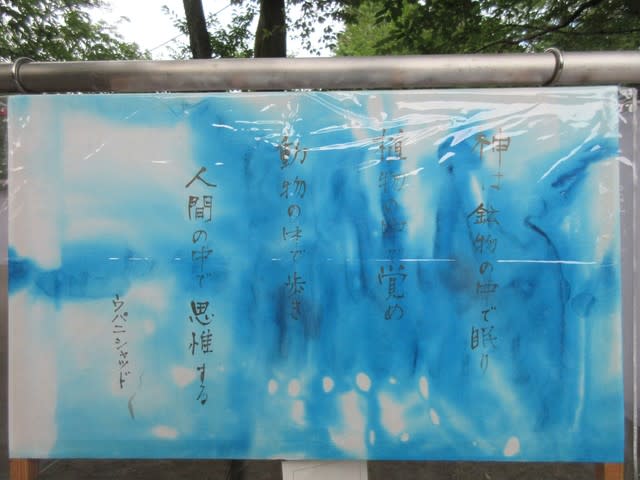

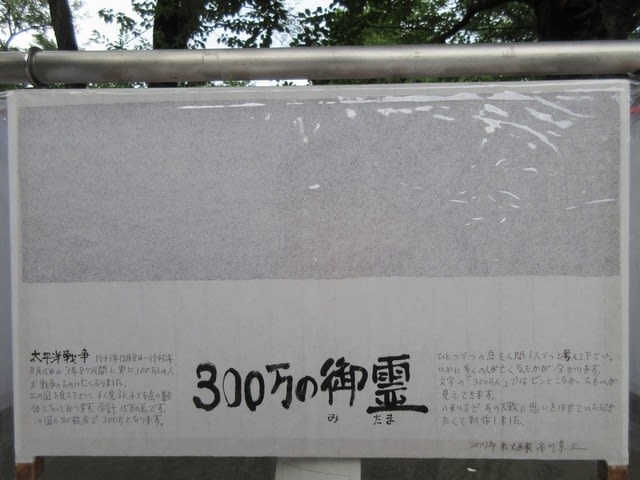

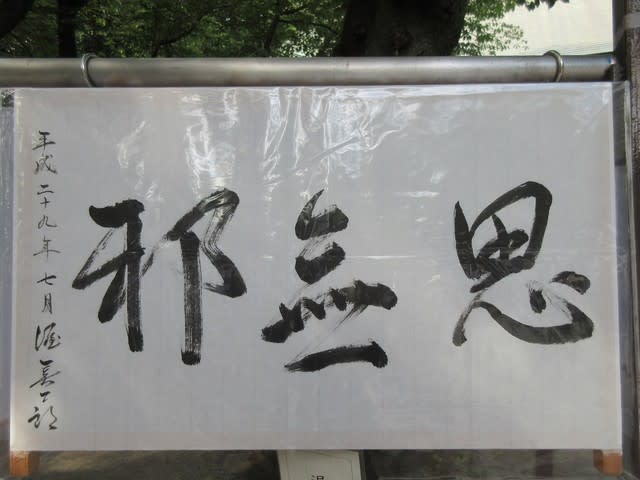

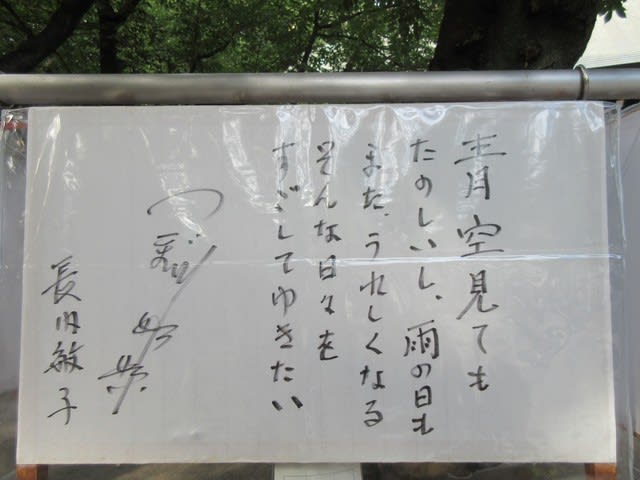

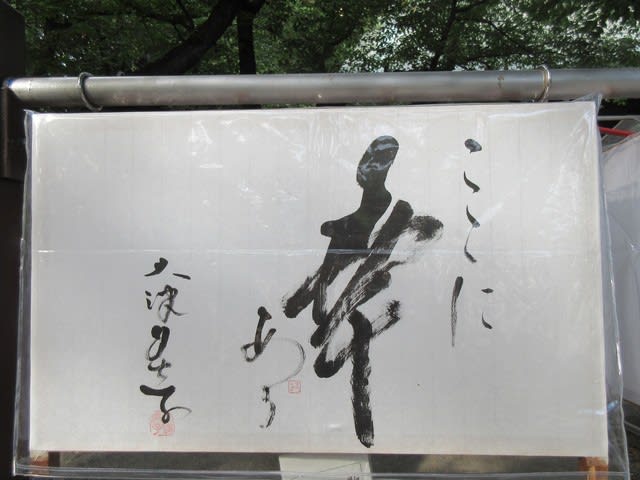

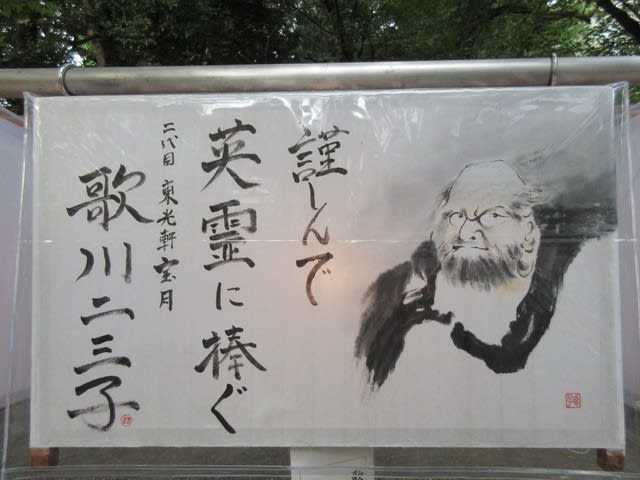

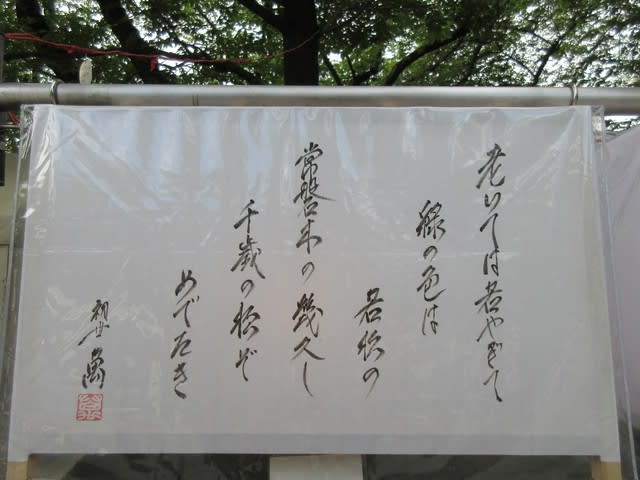

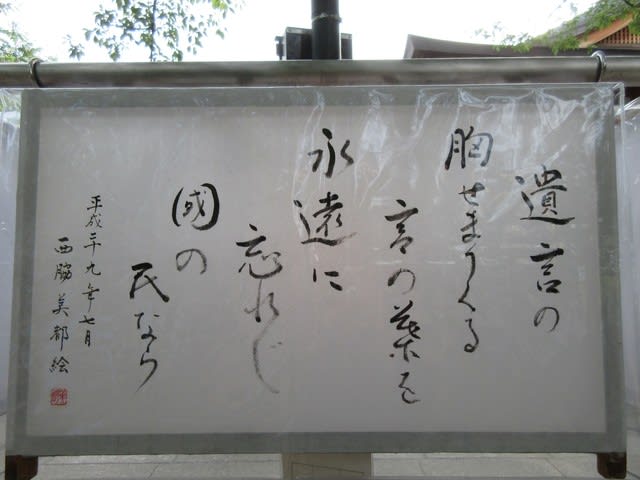

吉香神社に参拝しました。

たくさんの新緑と神社の建造物が合わさり、良い雰囲気になっています。

旧岩国藩主吉川氏の祖霊を祀っていて、毛利元就の次男で戦において76戦64勝12分けと生涯無敗の勇将、吉川元春も祀られています。

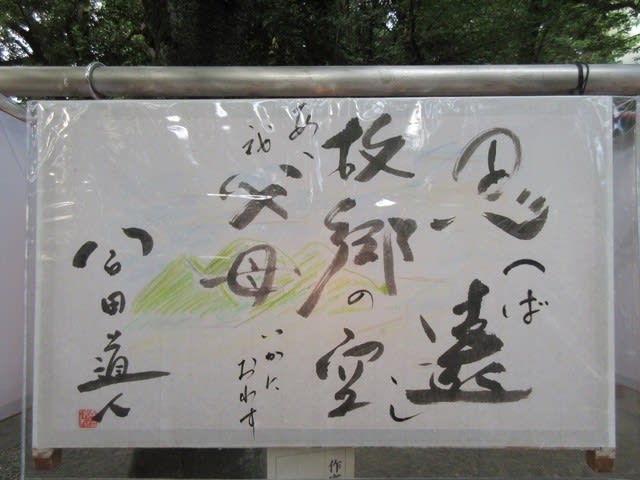

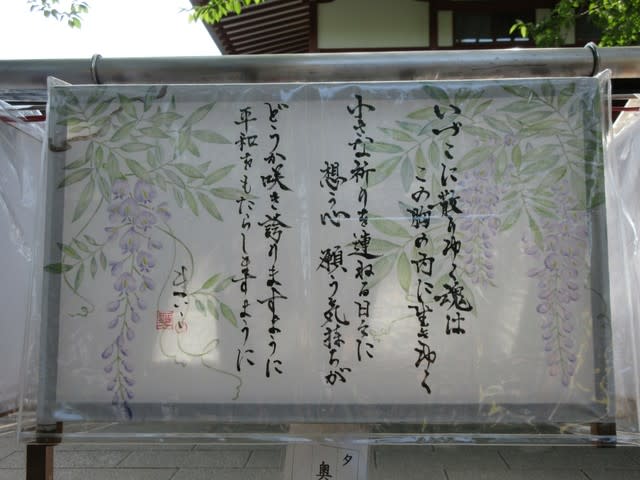

永興寺(ようこうじ)にも行きました。

入り口に「名勝 永興寺庭園」とあり、もみじがたくさんあるので秋になると綺麗な紅葉が見られるようです。

枯山水(かれさんすい、水を用いず石の組合せや地形の高低などによって山水の趣を表した庭園のこと)もありました。

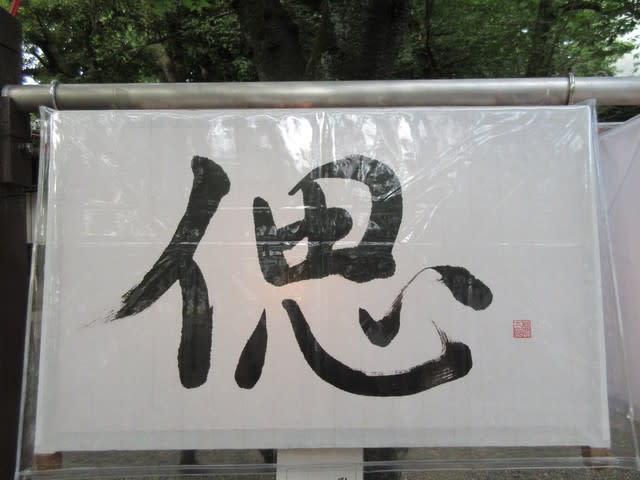

新緑の大木が青空によく映えています。

イチョウの新緑に躍動感を感じました。

岩国城に行くロープウェイが上っていくのが見えました。

今回はロープウェイは使わずに城山登山道を歩いて岩国城へ行きました。

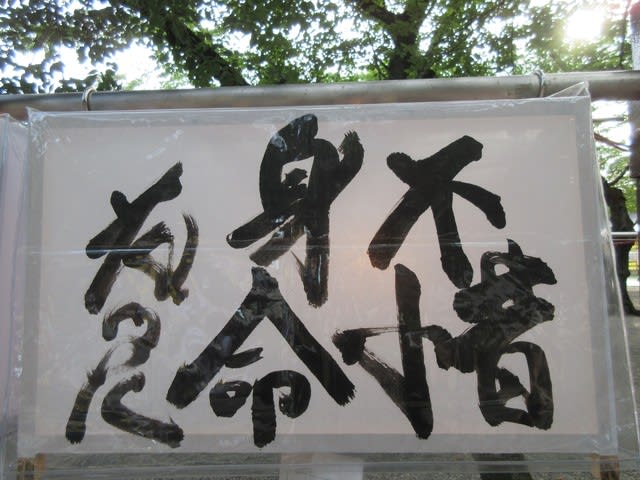

岩国城天守閣からの眺め。

錦川がやがて海に流れ出ていくのが分かります。

錦帯橋近くの錦川には広大な川岸があり、観光に来た車がたくさん止まっています。

海近くの錦川。

遠くには島がいくつも浮かんでいて瀬戸内海らしいです

天守閣から見た錦帯橋。

橋の全景が分かります。

日本三大奇橋の一つになっていて、このアーチ状の形はとても印象的です。

錦帯橋、吉香公園、岩国城は一日のうちに見て回れるのが良いと思います。

錦帯橋を渡りながら錦川の清流を見て清々しい気持ちになり、吉香公園の新緑で明るい気持ちになり、岩国城天守閣からの眺望で静かで爽やかな気持ちになりました。

またいずれ綺麗な景色を見に行きたいと思います

※以前作ったフォトギャラリーをご覧になる方は次のリンクからどうぞ。

「アーチ型の錦帯橋」

「緑豊かな吉香公園」

「山の上の岩国城」

※フォトギャラリー館を見る方はこちらをどうぞ。

※横浜別館はこちらをどうぞ。

※3号館はこちらをどうぞ。

※「城山登山道で岩国城へ」のフォトギャラリーをご覧になる方はこちらをどうぞ。

晴れていたのでとても良い景色を見ることができました。

錦帯橋の下を流れる錦川、吉香公園の緑、岩国城からの眺望、どれも綺麗です

-------------------- 錦帯橋、吉香公園、岩国城の眺め --------------------

錦帯橋にやってきました。

橋を歩いていきます。

橋の下を流れるのは錦川です。

清流として知られていて、水が透き通っていて川の底が見えます

橋の上りと下りは細かな階段になっています。

橋を進んでいくと錦川の眺めも少しずつ変わってきます。

この位置からは力強く見えました。

屋形船が出ていました。

晴れた日にこんな綺麗な川を屋形船で渡るのは楽しいと思います

青空と新緑の明るい雰囲気の中で橋から錦川を眺め、流れる音を聞いていると、清々しい気持ちになります。

錦帯橋を渡った先の吉香公園に来ました。

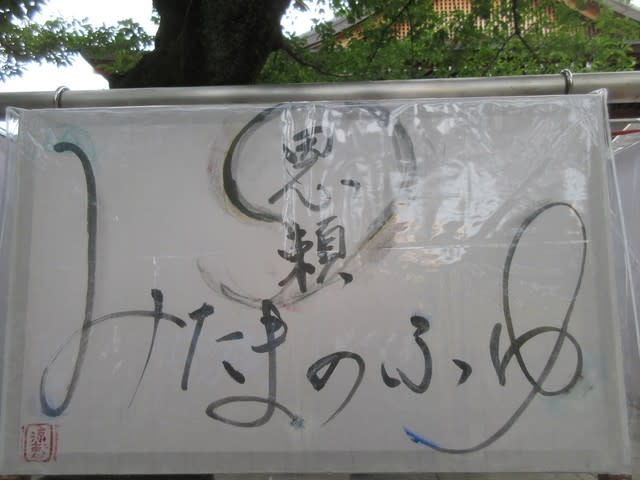

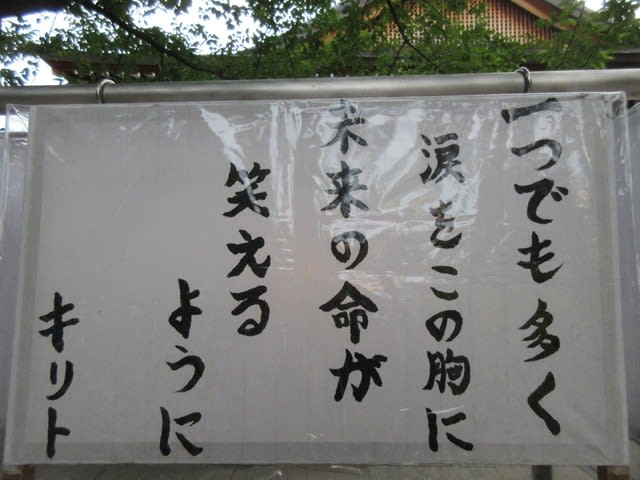

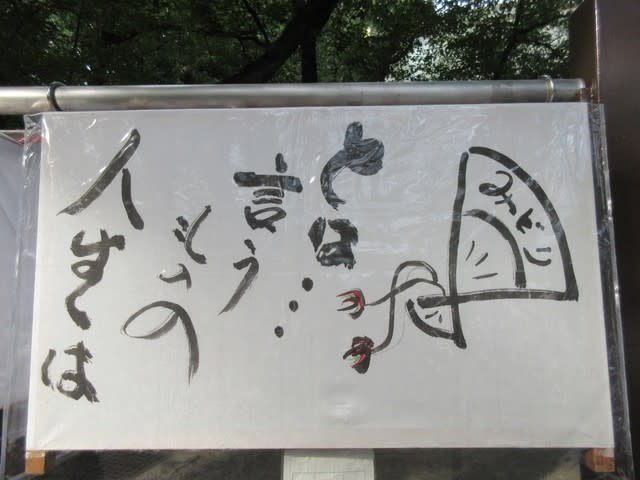

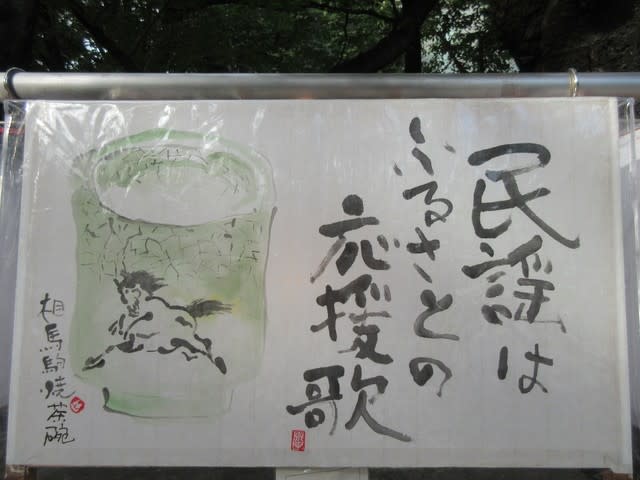

吉香神社に参拝しました。

たくさんの新緑と神社の建造物が合わさり、良い雰囲気になっています。

旧岩国藩主吉川氏の祖霊を祀っていて、毛利元就の次男で戦において76戦64勝12分けと生涯無敗の勇将、吉川元春も祀られています。

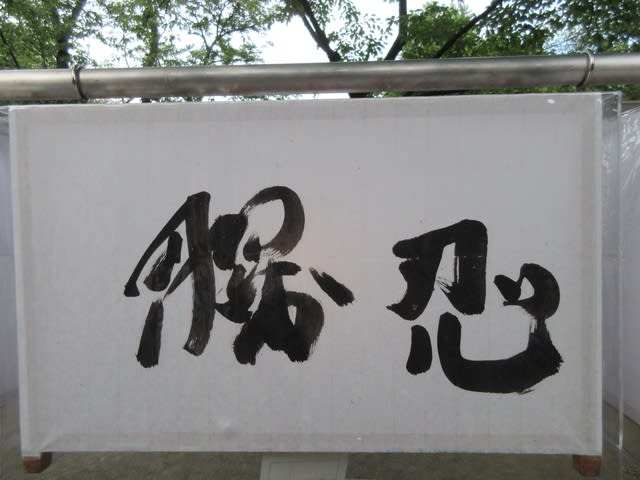

永興寺(ようこうじ)にも行きました。

入り口に「名勝 永興寺庭園」とあり、もみじがたくさんあるので秋になると綺麗な紅葉が見られるようです。

枯山水(かれさんすい、水を用いず石の組合せや地形の高低などによって山水の趣を表した庭園のこと)もありました。

新緑の大木が青空によく映えています。

イチョウの新緑に躍動感を感じました。

岩国城に行くロープウェイが上っていくのが見えました。

今回はロープウェイは使わずに城山登山道を歩いて岩国城へ行きました。

岩国城天守閣からの眺め。

錦川がやがて海に流れ出ていくのが分かります。

錦帯橋近くの錦川には広大な川岸があり、観光に来た車がたくさん止まっています。

海近くの錦川。

遠くには島がいくつも浮かんでいて瀬戸内海らしいです

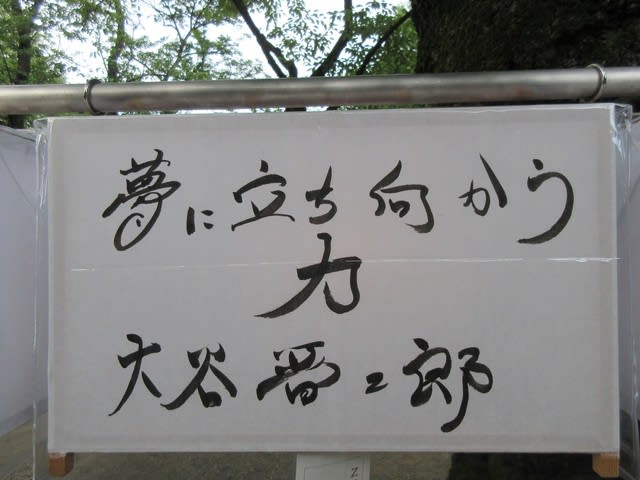

天守閣から見た錦帯橋。

橋の全景が分かります。

日本三大奇橋の一つになっていて、このアーチ状の形はとても印象的です。

錦帯橋、吉香公園、岩国城は一日のうちに見て回れるのが良いと思います。

錦帯橋を渡りながら錦川の清流を見て清々しい気持ちになり、吉香公園の新緑で明るい気持ちになり、岩国城天守閣からの眺望で静かで爽やかな気持ちになりました。

またいずれ綺麗な景色を見に行きたいと思います

※以前作ったフォトギャラリーをご覧になる方は次のリンクからどうぞ。

「アーチ型の錦帯橋」

「緑豊かな吉香公園」

「山の上の岩国城」

※フォトギャラリー館を見る方はこちらをどうぞ。

※横浜別館はこちらをどうぞ。

※3号館はこちらをどうぞ。