※「靖国神社 みたままつり2017」のフォトギャラリーをご覧になる方はこちらをどうぞ。

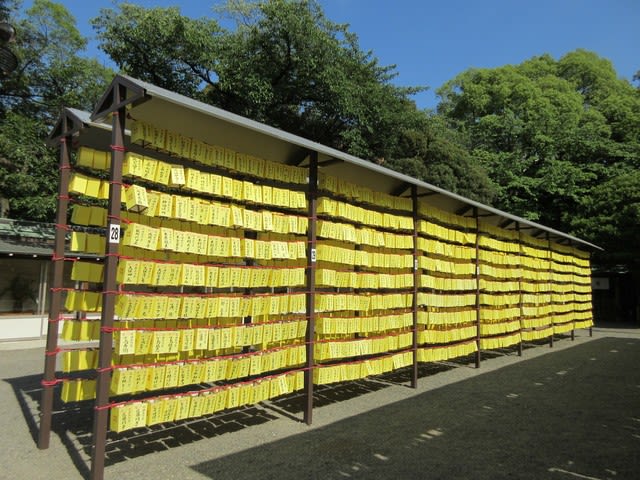

3年ぶりに訪れた「靖国神社みたままつり」では今回もたくさんの「懸雪洞(かけぼんぼり)」が奉納されていました。

この懸雪洞にはそれぞれの人がみたままつりに寄せた言葉や絵画、書道書きなどが書かれています。

今回も一つ一つの懸雪洞を興味深く見て行きました

-------------------- 靖国神社 みたままつり2017 寄せられた言葉・絵画 その1 --------------------

真夏の日差しが靖国神社の桜によって木漏れ日になって降り注ぐ中を、懸雪洞を見ながらゆっくり歩いていきました。

「志」

俳優・的場浩司さん。

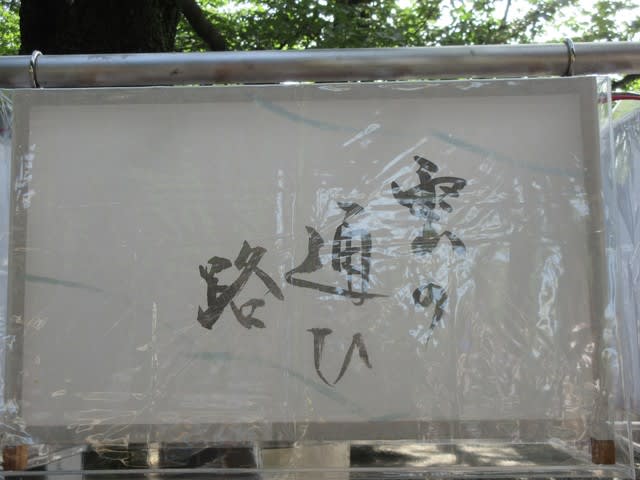

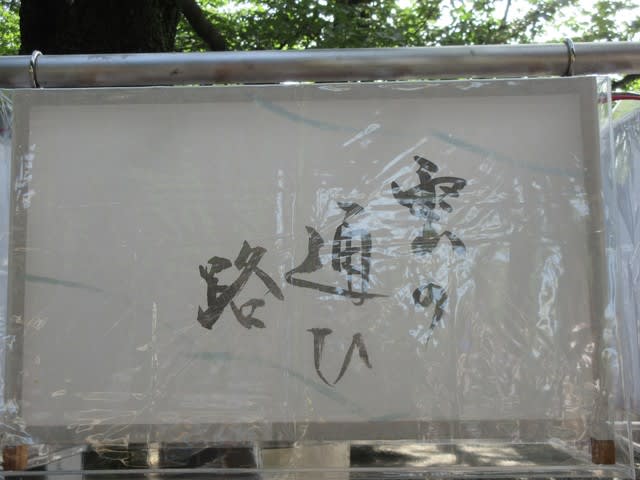

「雲の通ひ路」

俳優・伊藤つかささん。

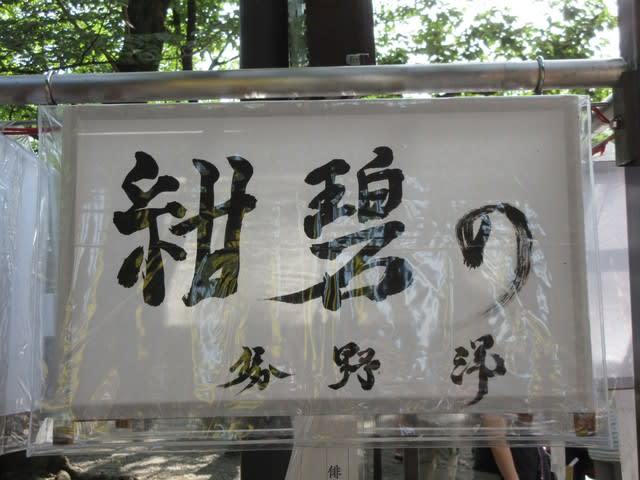

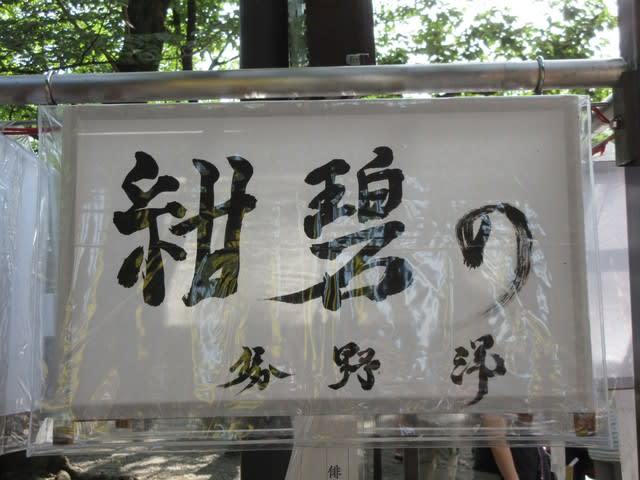

「紺碧の」

俳優・勝野洋さん。

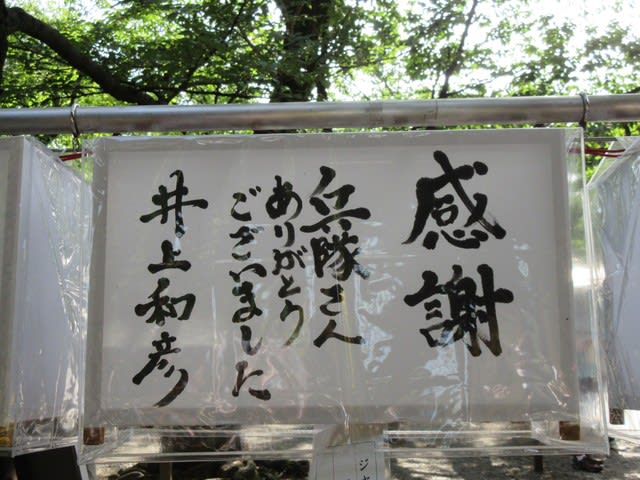

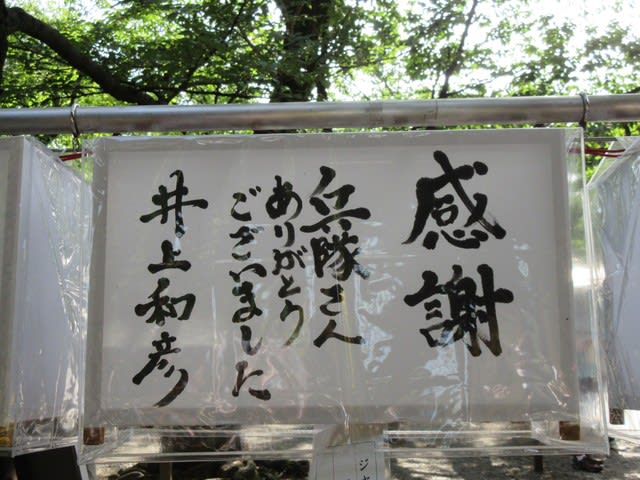

「感謝 兵隊さんありがとうございました」

ジャーナリスト・井上和彦さん。

「感謝の志Forever! 末広平和」

ナポレオンズ・ボナ植木さん。

「安らぎを求めて思う故郷の朝」

落語家・林家三平さん。

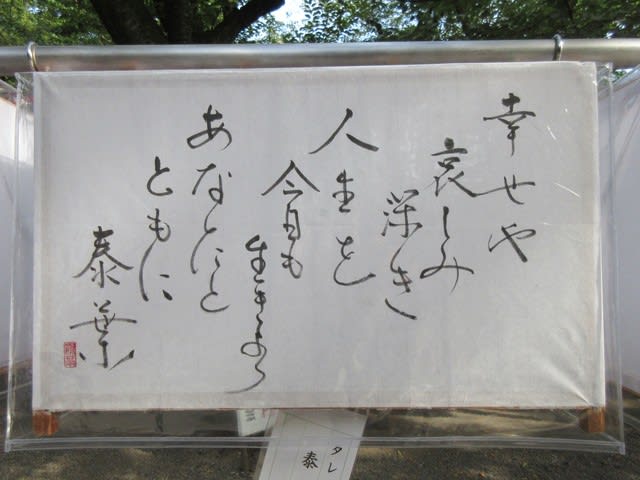

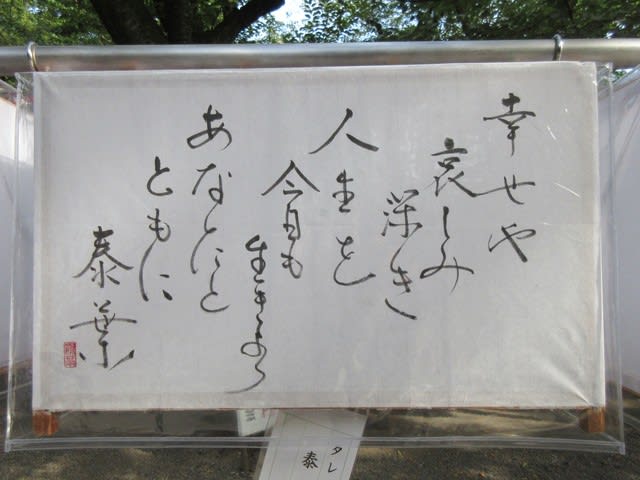

「幸せや 哀しみ深き 人生を 今日も生きよう あなたとともに」

タレント・泰葉さん。

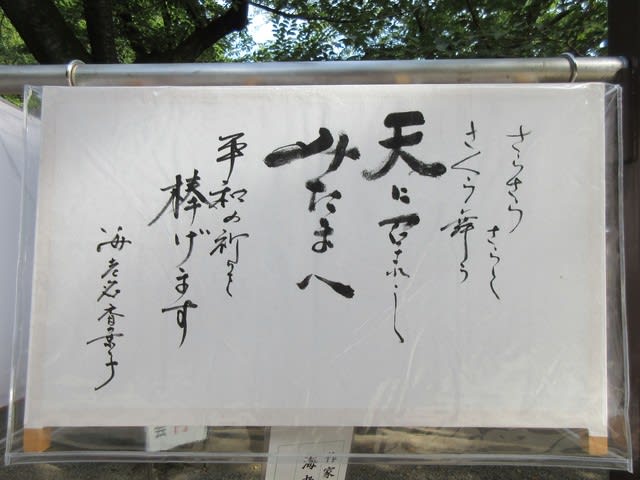

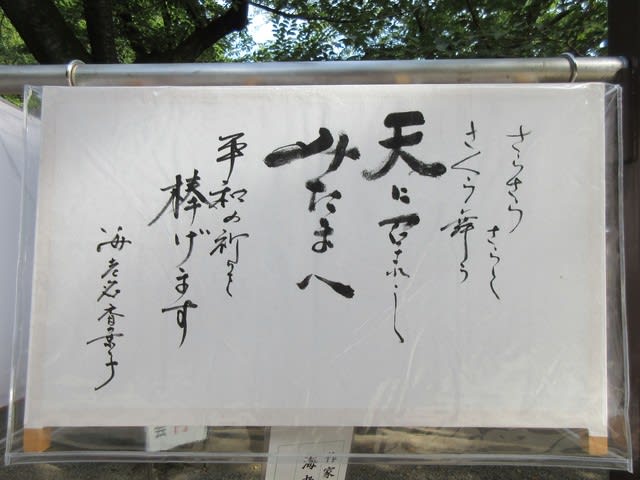

「さらさらさらと さくら舞う 天に召されしみたまへ 平和の祈りを捧げます」

作家・海老名香葉子さん。

「薫風に 舞うは祈りの 紙一葉」

漫画家・佐々木あつしさん。

「五穀豊穣」

漫画家・久松文雄さん。

中央に天照大御神(あまてらすおおみかみ)がおられます。

「鎮魂」

漫画家・平松伸二さん。

「感謝」

漫画家・ちばてつやさん。

英霊の方々が日本のために戦ってくれたおかげで日本は植民地にされずに済み消滅せずに済みました。

感謝です。

イラストレーター・わたせせいぞうさん。

浴衣に団扇に風鈴の夏らしい雰囲気です

「心は命」

漫画家・松本零士さん。

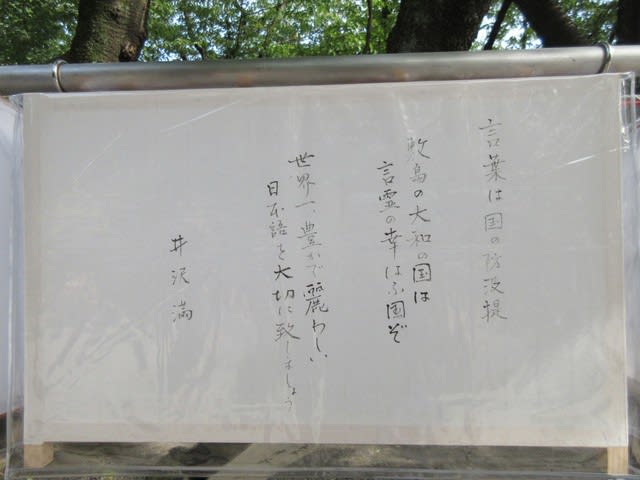

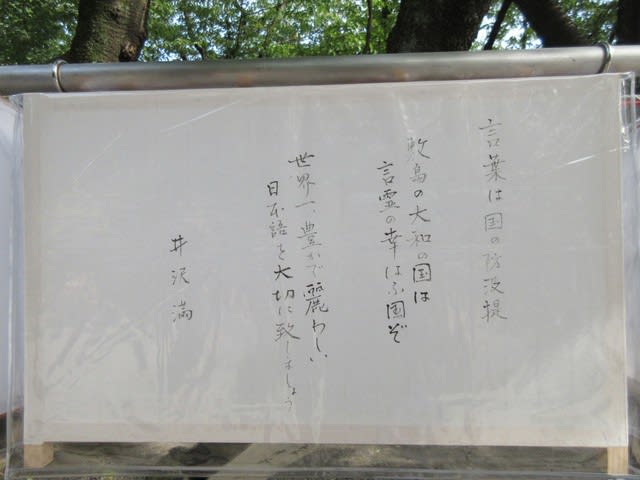

「言葉は国の防波堤 敷島の大和の国は言霊の幸はふ国ぞ 世界一、豊かで麗わしい日本語を大切に致しましょう」

脚本家・井沢満さん。

敷島とは日本の古い国号の一つです。

私も日本語の表現の奥深さ、きめ細やかさは凄く良いと思います。

自国の言葉は見失わないようにしていきたいです。

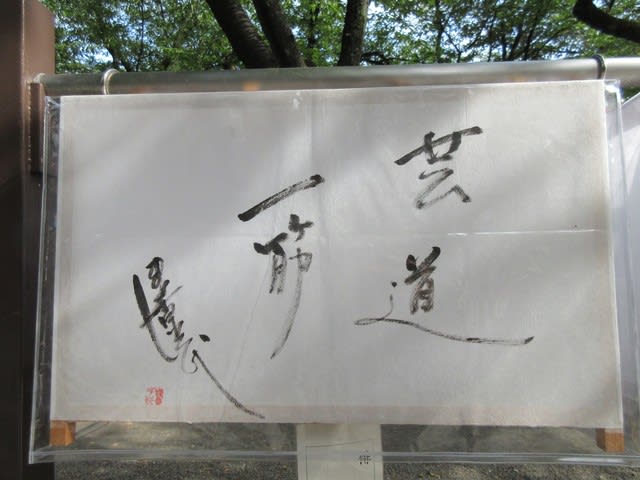

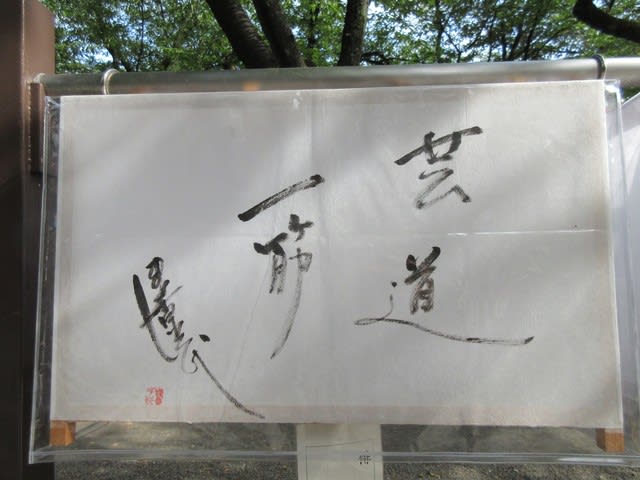

「芸道一筋」

俳優・浅香光代さん。

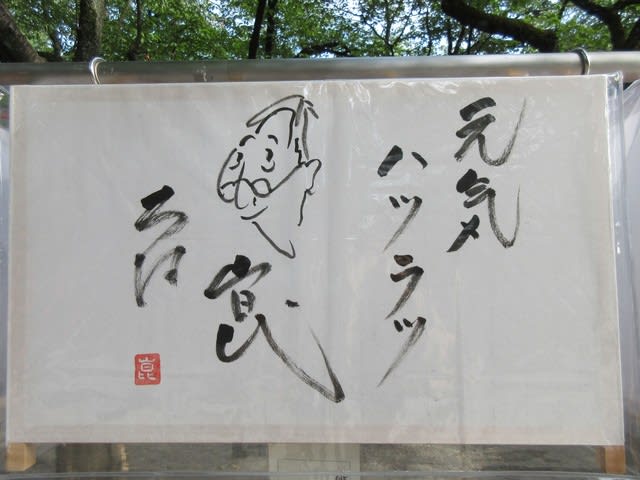

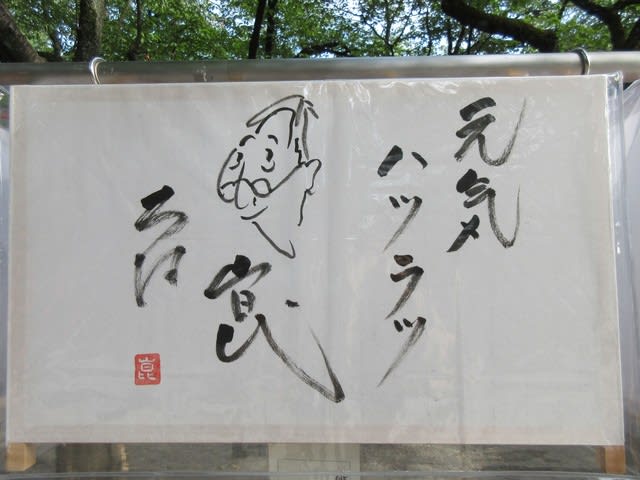

「元気ハツラツ」

俳優・大村崑さん。

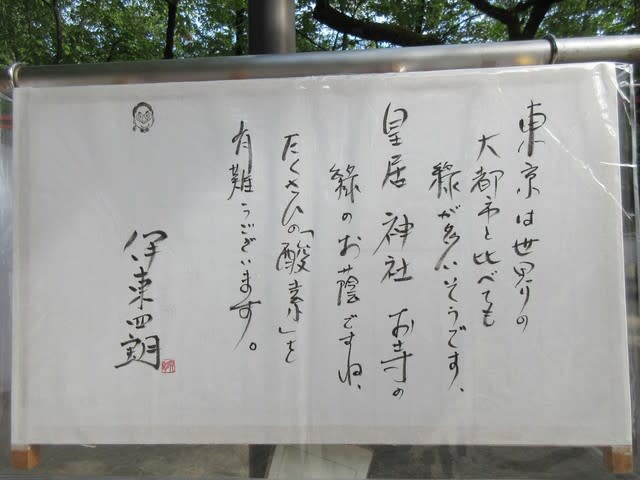

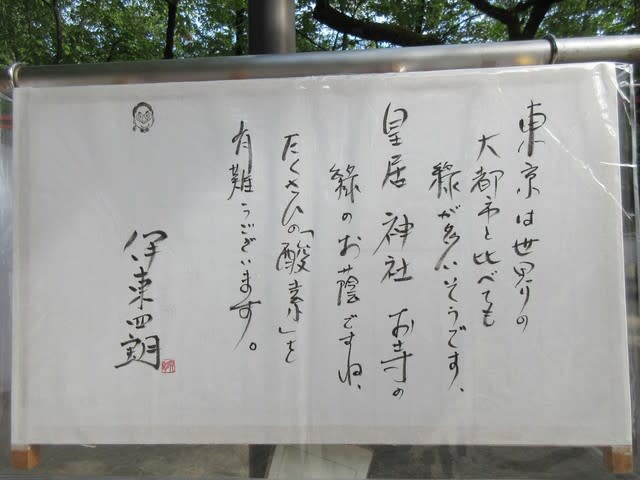

「東京は世界の大都市と比べても緑が多いそうです。皇居 神社 お寺の緑のおかげですね。たくさんの「酸素」を有難うございます。」

俳優・伊東四朗さん。

東京駅の近くでは皇居外苑、原宿駅の近くでは明治神宮など、大都市の中にも緑の多い場所があります。

そしてそこに行くと落ち着いた気持ちになれます

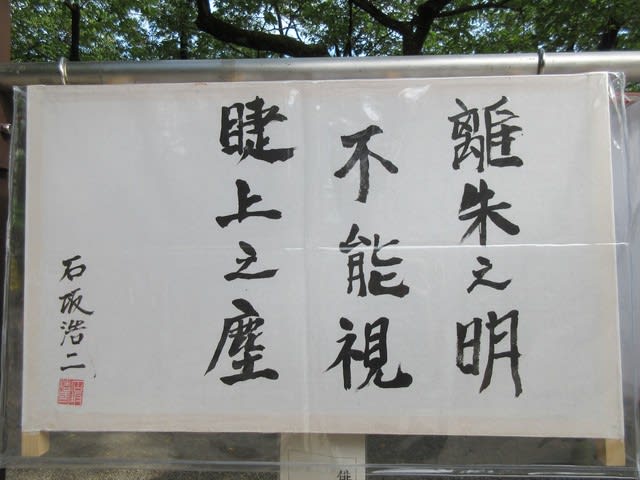

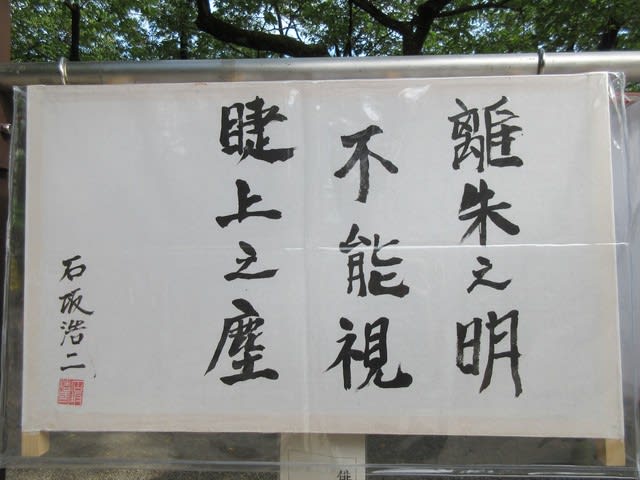

「離朱之明 不能視睫上之塵」

俳優・石坂浩二さん。

いくら目のよい人でも、自分の睫(まつげ)の上の塵を見ることはできないという意味で、賢明な人にも考えの及ばないことがあるということです。

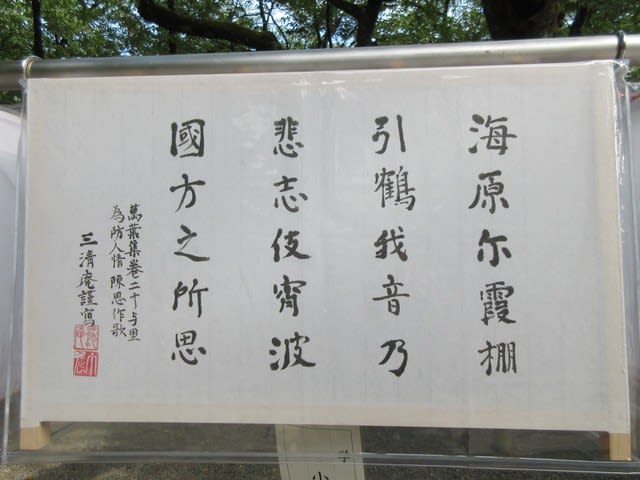

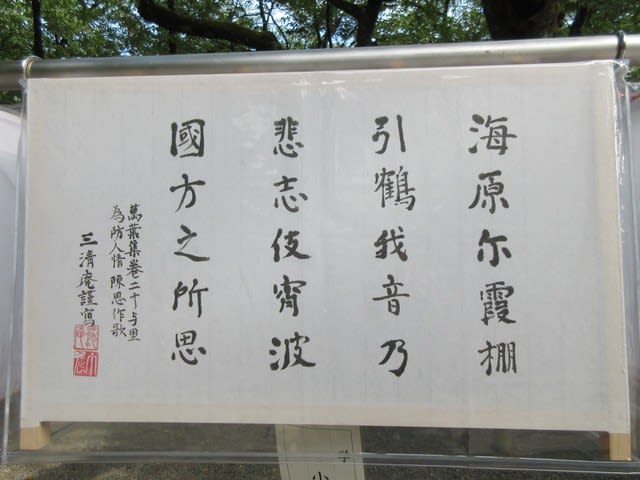

万葉集より。

学者・小堀桂一郎さん。

海原に霞が棚引き、鶴の鳴く声が悲しく聞こえる夜は、故郷の国が偲ばれる、というような意味です。

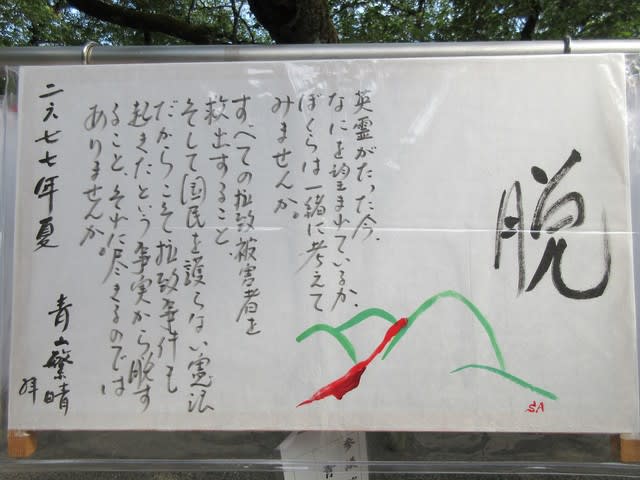

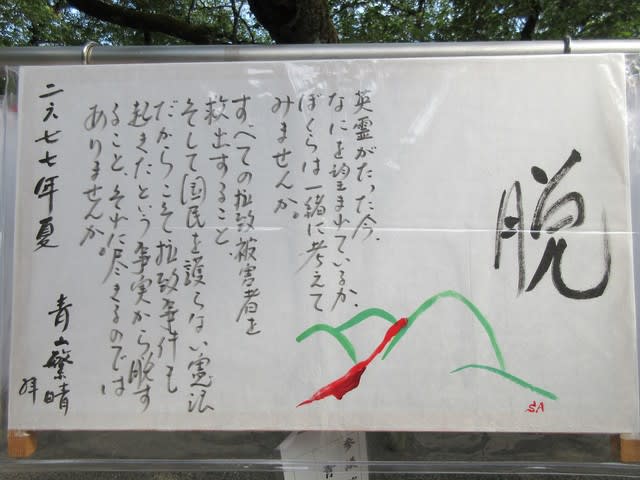

「脱 英霊がたった今、なにを望まれているか、ぼくらは一緒に考えてみませんか。

すべての拉致被害者を救出すること、そして国民を護らない憲法だからこそ拉致事件も起きたという事実から脱すること、それに尽きるのではありませんか。」

参議院議員・青山繁晴さん。

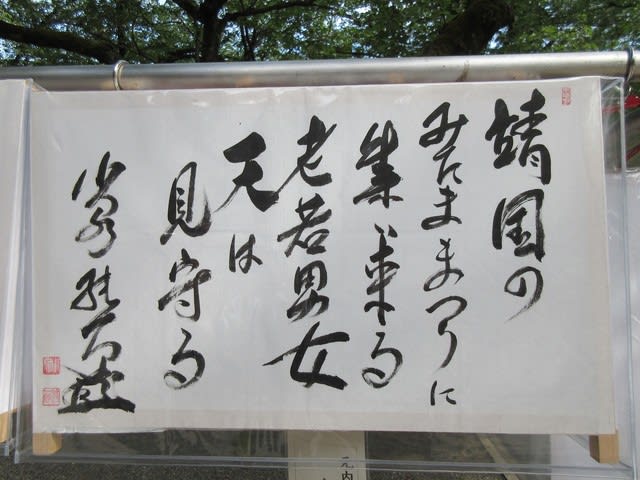

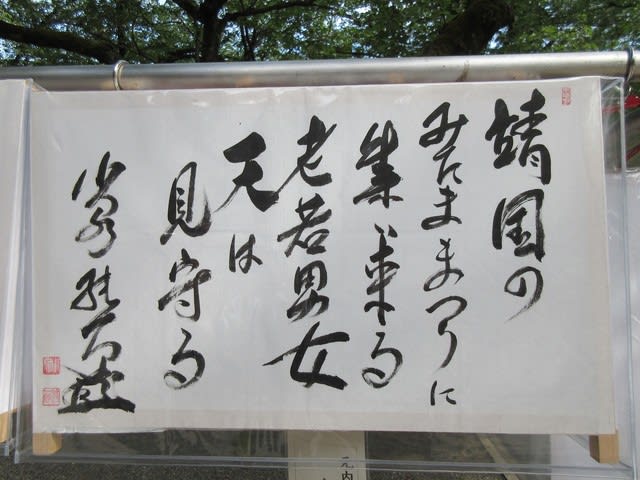

「靖国の みたままつりに 集い来る 老若男女 天は見守る」

元内閣総理大臣・小泉純一郎さん。

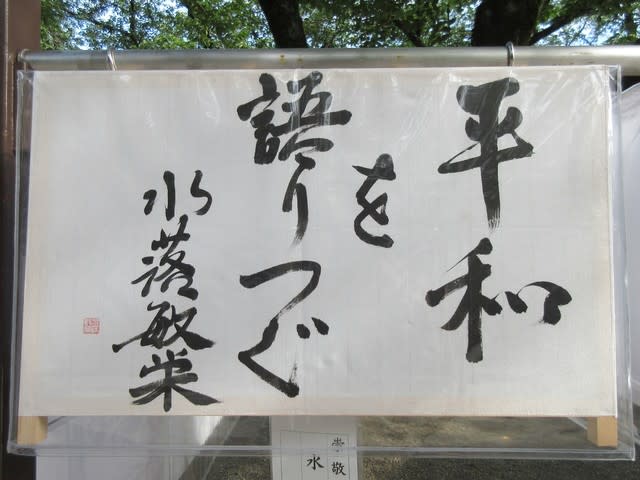

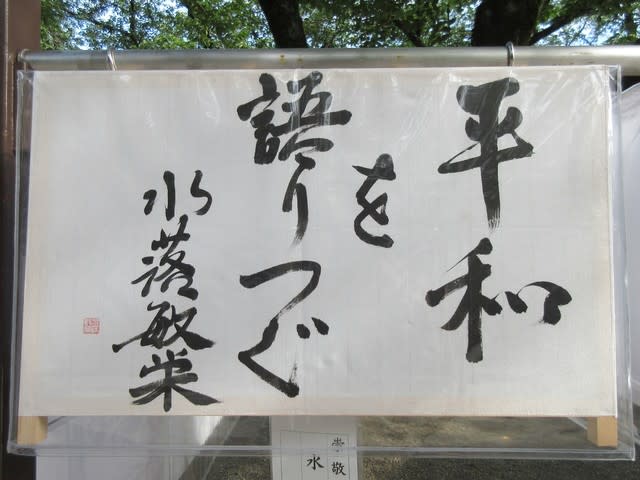

「平和を語りつぐ」

崇敬者総代・水落敏栄さん。

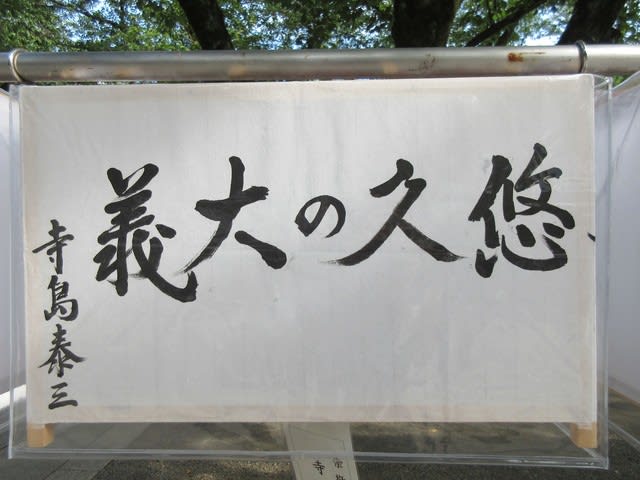

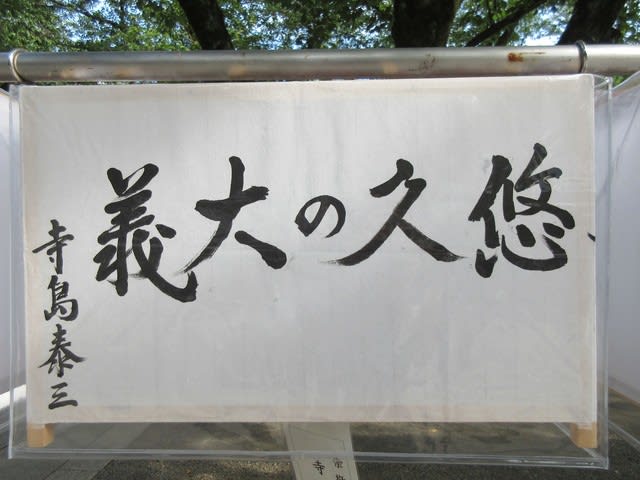

「悠久の大義」

崇敬者総代・寺島泰三さん。

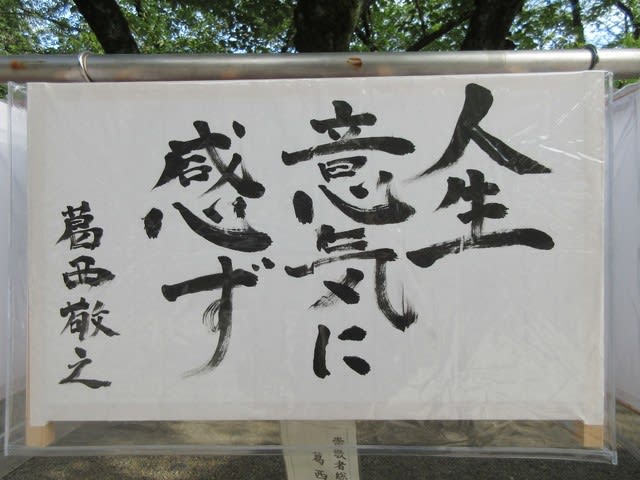

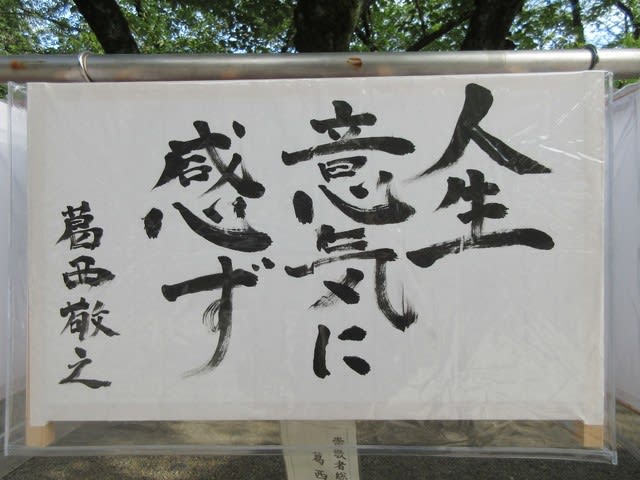

「人生意気に感ず」

崇敬者総代・葛西敬之さん。

字の雰囲気がこの言葉とよく合っていると思います。

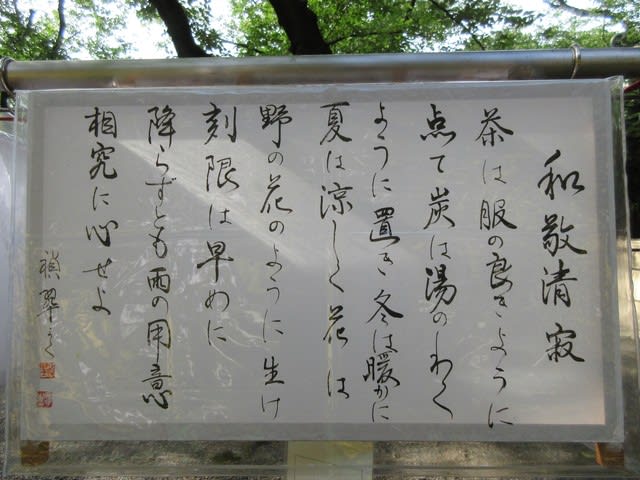

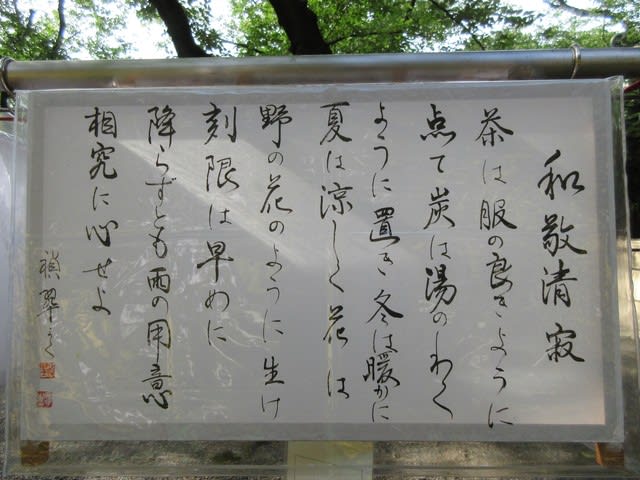

「和敬清寂

茶は服の良きように点て 炭は湯のわくように置き 冬は暖かに 夏は涼しく 花は野の花のように生け 刻限は早めに 降らずとも雨の用意 相究に心せよ」

特別縁故・青木寛子さん。

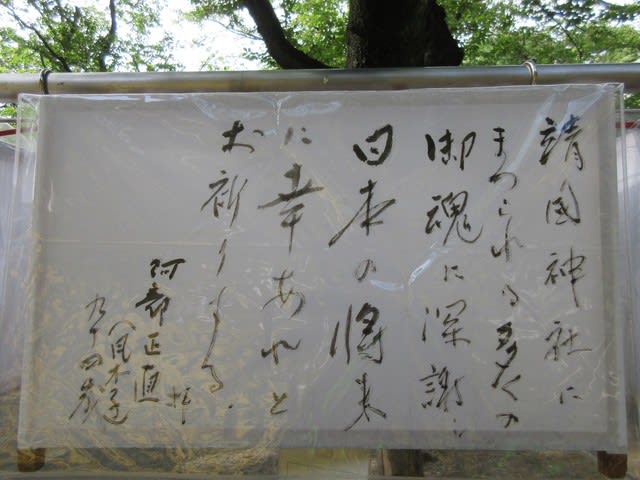

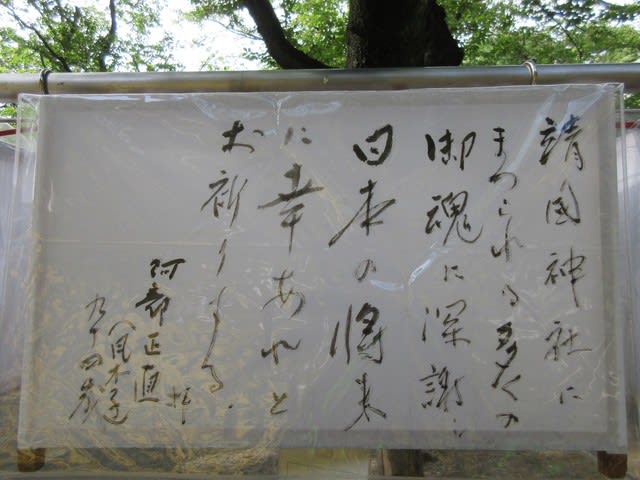

「靖国神社にまつられる多くの御魂(みたま)に深謝し 日本の将来に幸あれとお祈りする」

画家・阿部風木子さん。

「感謝」

書家・淺沼一道さん。

桜の花

画家・後藤真由美さん。

ゆず。

画家・阿部毬子さん。

「酔芙蓉 朝白く 昼うすべに色に 夕赤く」

画家・酒井友子さん。

一日のうちにこんなに色の変わる花は珍しいです。

鵜飼。

画家・矢形嵐酔さん。

チューリップ。

画家・鎌島純子さん。

フランスにあるシュノンソー城。

画家・服部正子さん。

「夕日に感謝と祈りを 姉弟二人幸せ願う ひと時」

画家・高橋幸子さん。

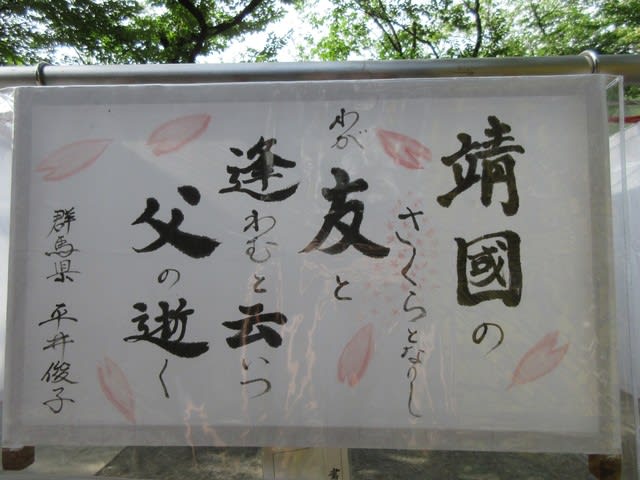

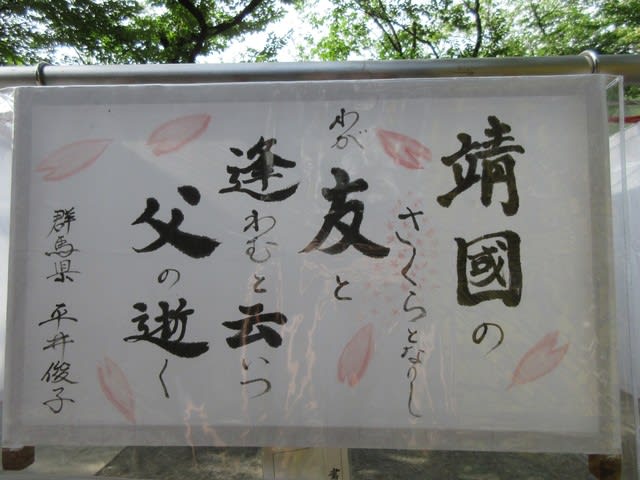

「靖国の さくらとなりし わが友と 逢わむと云いつ 父の逝く」

書家・平井俊子さん。

靖国神社に眠る友に会うと言い父君が旅立たれたようです。

鯉。

画家・井上真澄さん。

「残雪の妙高山」

画家・小島光春さん。

書家・高砂京子さん。

これはどんな意味が込められているのか気になります。

紅葉と清流。

画家・岡田和子さん。

こけし。

画家・荒井美代子さん。

白百合。

画家・彦坂美保子さん。

花菖蒲。

画家・井上明敏さん。

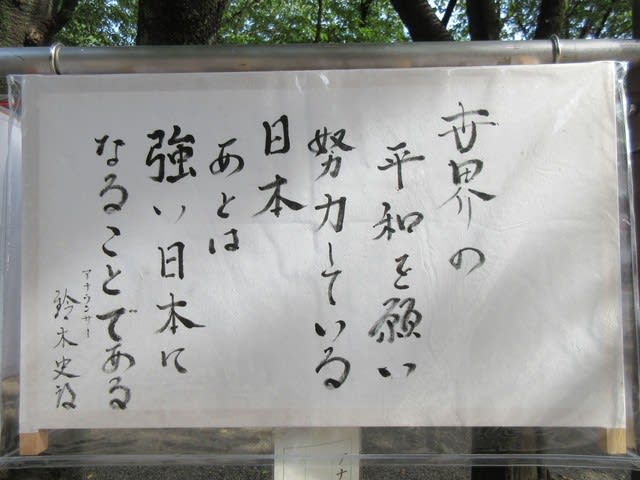

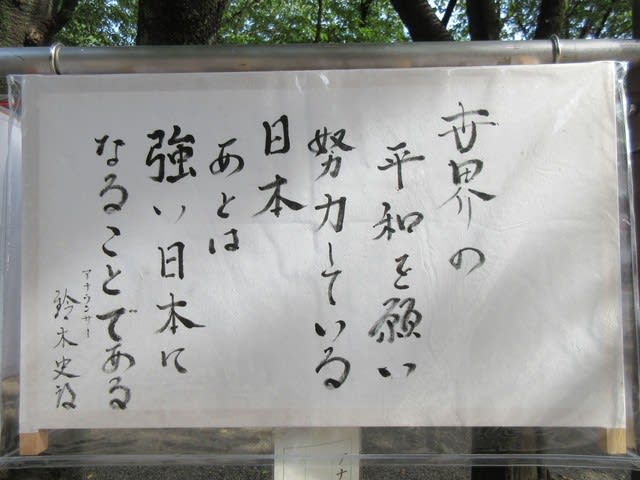

「世界の平和を願い努力している日本 あとは強い日本になることである」

アナウンサー・鈴木史朗さん。

これは深い言葉で、まず平和を願うのはとても良いことです。

ところが「願う」だけでは平和な暮らしを守ることはできず、守るためには国としての強さ(防衛力)が必要になります。

力のない国がどんなに「平和が良い」と願っても、悪意のある強い国が例えば領土を侵略してきた場合、平和への願いはあっという間に打ち砕かれてしまいます。

日本固有の領土である尖閣諸島を侵略しようとしている中国がまさに「悪意のある強い国」で、日本がこの先も侵略されずに暮らしていくためには「強い日本」になり防衛力、抑止力を高め、相手に侵略を思い止まらせることが必要だと思います。

というわけで「その1」はここまでで、「その2」へと続きます。

「その2」もどうぞお楽しみに

※「靖国神社 みたままつり2017 寄せられた言葉・絵画 その2」をご覧になる方はこちらをどうぞ。

※「靖国神社 みたままつり2017 寄せられた言葉・絵画 その3」をご覧になる方はこちらをどうぞ。

※「靖国神社 みたままつり2017 寄せられた言葉・絵画 その4」をご覧になる方はこちらをどうぞ。

※フォトギャラリー館を見る方はこちらをどうぞ。

※横浜別館はこちらをどうぞ。

※3号館はこちらをどうぞ。

3年ぶりに訪れた「靖国神社みたままつり」では今回もたくさんの「懸雪洞(かけぼんぼり)」が奉納されていました。

この懸雪洞にはそれぞれの人がみたままつりに寄せた言葉や絵画、書道書きなどが書かれています。

今回も一つ一つの懸雪洞を興味深く見て行きました

-------------------- 靖国神社 みたままつり2017 寄せられた言葉・絵画 その1 --------------------

真夏の日差しが靖国神社の桜によって木漏れ日になって降り注ぐ中を、懸雪洞を見ながらゆっくり歩いていきました。

「志」

俳優・的場浩司さん。

「雲の通ひ路」

俳優・伊藤つかささん。

「紺碧の」

俳優・勝野洋さん。

「感謝 兵隊さんありがとうございました」

ジャーナリスト・井上和彦さん。

「感謝の志Forever! 末広平和」

ナポレオンズ・ボナ植木さん。

「安らぎを求めて思う故郷の朝」

落語家・林家三平さん。

「幸せや 哀しみ深き 人生を 今日も生きよう あなたとともに」

タレント・泰葉さん。

「さらさらさらと さくら舞う 天に召されしみたまへ 平和の祈りを捧げます」

作家・海老名香葉子さん。

「薫風に 舞うは祈りの 紙一葉」

漫画家・佐々木あつしさん。

「五穀豊穣」

漫画家・久松文雄さん。

中央に天照大御神(あまてらすおおみかみ)がおられます。

「鎮魂」

漫画家・平松伸二さん。

「感謝」

漫画家・ちばてつやさん。

英霊の方々が日本のために戦ってくれたおかげで日本は植民地にされずに済み消滅せずに済みました。

感謝です。

イラストレーター・わたせせいぞうさん。

浴衣に団扇に風鈴の夏らしい雰囲気です

「心は命」

漫画家・松本零士さん。

「言葉は国の防波堤 敷島の大和の国は言霊の幸はふ国ぞ 世界一、豊かで麗わしい日本語を大切に致しましょう」

脚本家・井沢満さん。

敷島とは日本の古い国号の一つです。

私も日本語の表現の奥深さ、きめ細やかさは凄く良いと思います。

自国の言葉は見失わないようにしていきたいです。

「芸道一筋」

俳優・浅香光代さん。

「元気ハツラツ」

俳優・大村崑さん。

「東京は世界の大都市と比べても緑が多いそうです。皇居 神社 お寺の緑のおかげですね。たくさんの「酸素」を有難うございます。」

俳優・伊東四朗さん。

東京駅の近くでは皇居外苑、原宿駅の近くでは明治神宮など、大都市の中にも緑の多い場所があります。

そしてそこに行くと落ち着いた気持ちになれます

「離朱之明 不能視睫上之塵」

俳優・石坂浩二さん。

いくら目のよい人でも、自分の睫(まつげ)の上の塵を見ることはできないという意味で、賢明な人にも考えの及ばないことがあるということです。

万葉集より。

学者・小堀桂一郎さん。

海原に霞が棚引き、鶴の鳴く声が悲しく聞こえる夜は、故郷の国が偲ばれる、というような意味です。

「脱 英霊がたった今、なにを望まれているか、ぼくらは一緒に考えてみませんか。

すべての拉致被害者を救出すること、そして国民を護らない憲法だからこそ拉致事件も起きたという事実から脱すること、それに尽きるのではありませんか。」

参議院議員・青山繁晴さん。

「靖国の みたままつりに 集い来る 老若男女 天は見守る」

元内閣総理大臣・小泉純一郎さん。

「平和を語りつぐ」

崇敬者総代・水落敏栄さん。

「悠久の大義」

崇敬者総代・寺島泰三さん。

「人生意気に感ず」

崇敬者総代・葛西敬之さん。

字の雰囲気がこの言葉とよく合っていると思います。

「和敬清寂

茶は服の良きように点て 炭は湯のわくように置き 冬は暖かに 夏は涼しく 花は野の花のように生け 刻限は早めに 降らずとも雨の用意 相究に心せよ」

特別縁故・青木寛子さん。

「靖国神社にまつられる多くの御魂(みたま)に深謝し 日本の将来に幸あれとお祈りする」

画家・阿部風木子さん。

「感謝」

書家・淺沼一道さん。

桜の花

画家・後藤真由美さん。

ゆず。

画家・阿部毬子さん。

「酔芙蓉 朝白く 昼うすべに色に 夕赤く」

画家・酒井友子さん。

一日のうちにこんなに色の変わる花は珍しいです。

鵜飼。

画家・矢形嵐酔さん。

チューリップ。

画家・鎌島純子さん。

フランスにあるシュノンソー城。

画家・服部正子さん。

「夕日に感謝と祈りを 姉弟二人幸せ願う ひと時」

画家・高橋幸子さん。

「靖国の さくらとなりし わが友と 逢わむと云いつ 父の逝く」

書家・平井俊子さん。

靖国神社に眠る友に会うと言い父君が旅立たれたようです。

鯉。

画家・井上真澄さん。

「残雪の妙高山」

画家・小島光春さん。

書家・高砂京子さん。

これはどんな意味が込められているのか気になります。

紅葉と清流。

画家・岡田和子さん。

こけし。

画家・荒井美代子さん。

白百合。

画家・彦坂美保子さん。

花菖蒲。

画家・井上明敏さん。

「世界の平和を願い努力している日本 あとは強い日本になることである」

アナウンサー・鈴木史朗さん。

これは深い言葉で、まず平和を願うのはとても良いことです。

ところが「願う」だけでは平和な暮らしを守ることはできず、守るためには国としての強さ(防衛力)が必要になります。

力のない国がどんなに「平和が良い」と願っても、悪意のある強い国が例えば領土を侵略してきた場合、平和への願いはあっという間に打ち砕かれてしまいます。

日本固有の領土である尖閣諸島を侵略しようとしている中国がまさに「悪意のある強い国」で、日本がこの先も侵略されずに暮らしていくためには「強い日本」になり防衛力、抑止力を高め、相手に侵略を思い止まらせることが必要だと思います。

というわけで「その1」はここまでで、「その2」へと続きます。

「その2」もどうぞお楽しみに

※「靖国神社 みたままつり2017 寄せられた言葉・絵画 その2」をご覧になる方はこちらをどうぞ。

※「靖国神社 みたままつり2017 寄せられた言葉・絵画 その3」をご覧になる方はこちらをどうぞ。

※「靖国神社 みたままつり2017 寄せられた言葉・絵画 その4」をご覧になる方はこちらをどうぞ。

※フォトギャラリー館を見る方はこちらをどうぞ。

※横浜別館はこちらをどうぞ。

※3号館はこちらをどうぞ。