そんなにミシュランが偉いのかい?

人生につまずいたシェフが、復活を懸けてミシュランの三ツ星に挑む姿を描いた美食エンターテインメントという触れ込み。原題は「BURNT=焦げ」。

舞台はロンドン。ブラッドリー・クーパー演じる問題児的な主人公は、これまで彼が演じてきた『世界にひとつのプレイブック』(12)『アメリカン・ハッスル』(13)『アメリカン・スナイパー』(14)の延長線上の男だ。

この男、わがままで情緒不安定、「俺は『七人の侍』(54)を目指してチームを作る」なんてしゃれたセリフを吐くくせに、集めたメンバーを全く大事にしないばかりか、思い通りにならないと彼らに当たり散らす始末。見ていてイライラしてくる。

また、高級料理に縁のない者にとっては、調理のシーンも、出来上がった料理もあまりぴんとこない。それに、そんなにミシュランが偉いのかい? という反発すら覚える。「こちとら高級料理なんか知らないよ」という感じだ。

何故見ながらこんなに嫌な気持ちになるのかと考えたら、それはこの映画が食べる側、つまり客のことを全く描いていないからだと気づく。ただのわがままな料理人のエゴや自己満足を描いているだけなのだ。

監督はテレビドラマの「ER」を撮っていたという。彼にとっては手術同様、料理の過程を見せることが重要だったのか。

イチローがいよいよメジャー通算3000本安打に近づいている。そんな中、一冊の本のことを思い出した。

時は1983年8月、日本橋の丸善の洋書コーナーで、電話帳のように分厚いハードカバーのその本を見付けた時の喜びと驚きは今も鮮明に覚えている。価格は約1万円で、貧乏学生にとってはおよそ手が出ない代物だが、ちょうどバイト代が出たばかりだったので、清水の舞台から飛び降りたつもりで購入した。

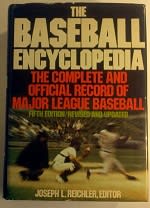

その本こそが『MacMillan The Baseball Encyclopedia』(Joseph Reichler)だった。単純に訳せば「野球百科事典」だが、この本のどこがすごかったのかと言えば、何とメジャーリーグの誕生から現在(1982年当時)までの間、それがたとえ一試合だけであっても、メジャーリーグの試合に出場した全選手の記録とプロフィールが、個人別に全て載っていたのである。当時、メジャーリーグ熱に侵され始めた自分にとっては宝物のような本になった。

記載は名前のアルファベット順なので、トップバッターは奇しくも大選手のAaron.Henry Louis=ハンク・アーロンという偶然もあった。で、過去の大選手の記録や日本に来たメジャー経験者たちの記録を調べては喜んでいた。日本ではあんなにホームランを打ったのに、メジャーでは…という選手がほとんどだった。

当時、この本に載っていた日本人はサンフランシスコ・ジャイアンツで投げたマッシーこと村上雅則のみ。その後、野茂やイチローや松井秀喜なんていうすごい日本人選手が現れて、こういう本に載る時代が来るとは想像もできなかった。

今はインターネットを検索すれば、記録もすぐに調べがつくから、この本にも当時ほどの価値はないのかもしれないが、本好きの身としては捨て難く、今も本棚の中に鎮座ましましている。

ところで、この『The Baseball Encyclopedia』が登場する映画がある。『フィールド・オブ・ドリームス』(89)だ。

そのシーンは、幻の作家テレンス・マン役のジェームズ・アール・ジョーンズが、“夢の球場”で名選手たちのゴーストの試合を見ながら、分厚いこの本を読んでいるところが映るというもの。つまりマンは、あの選手はどんな選手だったのかと確認していたというわけだ。

なかなか楽しい、遊び心のあるシーンだが、そもそも映画の原作となったW・P・キンセラの『シューレス・ジョー』に登場するアーチー・“ムーンライト”グラハムのエピソードはこの本なしには考えられない。

何故なら、グラハムのメジャーリーグ出場はたった一試合。しかもライトの守備についただけで、打席には一度も立てなかったことが、この本にちゃんと載っているからだ。恐らくキンセラは、この本を隅から隅まで読みながら、グラハムを発見し、エピソードを構築したのだろう。

映画では若い頃のグラハムを、アメリカの松田洋治みたいなフランク・ホェーリー、医師となった晩年を名優バート・ランカスターが演じ、彼にとってはこれが遺作となった。

野球は数字(記録)の積み重ねがものをいうスポーツだが、その反面、グラハムにような存在を生むところが、反意的でまた面白い。イチローの偉業を前に、そんなことを思い浮かべた。

どちらも相棒物語

骨子は、純朴な田舎者が都会に出てきて…という『スミス都へ行く』(39)などの古典的なパターンを踏襲しながら、主人公を女性ウサギにすることで、フェミニズムやマイノリティ差別といった問題を巧みに盛り込んでいる。

大筋はウサギのジュディの成長物語と、ジュディとキツネのニックによるバディ(相棒)ムービーなのだが、その中に、コメディ、ちょっとしたミステリー、乗りのいい音楽など、さまざまな要素を混在させて楽しませてくれる。ナマケモノ、ヤクなど動物たちのキャラクター設定の妙、練られた脚本とCGの融合がお見事。『トイ・ストーリー』シリーズ以外の、ディズニー、ピクサーアニメはちょっと苦手なのだが、これは別。大いに楽しんだ。

ところで、相棒刑事ものと言えば、いささか遅きに失した感もある、ロバート・デ・ニーロとアル・パチーノの本格的な共演作『ボーダー』(08)をテレビで見た。『ゴッドファーザーPARTⅡ』(74)はもちろん別撮りだし、『ヒート』(95)は“合成共演”のうわさがあった。

原題は「Righteous Kill=正義の殺し」だが、この場合「ボーダー」という邦題も決して悪くはない。法で裁けぬ悪党に刑事が制裁を加えていくというストーリーは、正義と悪の、あるいは精神の正常と異常の境界(ボーダー)を描いているからだ。ただ、老いた二人がシリアスな犯罪ものを演じる姿は見ていて痛々しい感じがする。そうか、パチーノの方が三つ年上なのか…。

こんなことなら、前半に「あんたたちレノン&マッカートニーみたいだな」という楽しいセリフがあったが、コメディ調、あるいは、ほのぼのタッチの相棒もので押した方が良かったのではという気がした。そうすれば、『世界に一つのプレイブック』(13)のデ・ニーロと『Dearダニー 君へのうた』(15)のパチーノのような、愛すべきダメ親父同士の競演が楽しめたかもしれない。

後輩刑事のジョン・レグイザモとドニー・ウォールバーグ、部長刑事のブライアン・デネヒー、妙に色っぽい女性刑事のカーラ・グギーノなど、脇役にも見るべきところはあったが、何しろジョン・アブネットの演出がしまらない。

プロボクシング元世界ヘビー級王者のモハメド・アリが亡くなった。その死に接して、かつての好敵手ジョージ・フォアマンが、「アリ、フレージャー、フォアマン、私たちは一つだった。自分の一部がなくなってしまった」と語ったように、俺にとってのリアルタイムでもある1970年代、彼らが作り出した三つ巴のドラマは文句なくすごかった。

69年、徴兵拒否によって無敗のまま世界王座をはく奪されたアリは、翌年、王者となったジョー・フレージャーに挑戦するが、生涯初のダウンを喫して判定で敗れる。さらに、73年にはケン・ノートンに顎を砕かれて2敗目を喫し、もはやアリの時代は終わったともうわさされた。

一方、フレージャーは新鋭のフォアマンに6度のダウンを奪われた末、タイトルを失う。74年、アリはフレージャーとの再戦に勝利し、フォアマンへの挑戦権を獲得。そして、絶頂期のフォアマンを破って、まさかの王座に返り咲いた。いわゆる“キンシャサの奇跡”である。75年、アリは“スリラー・イン・マニラ”と呼ばれた宿敵フレージャーとの3度目の対決に勝利し、二人の因縁に終止符を打つ。

この間の出来事を知るには、本人たちのインタビューも交えたドキュメンタリー『チャンピオン伝説』がベスト。中でも、パーキンソン病に侵されたアリをフレージャーが気遣うシーンは、時の流れを感じて涙なしには見られない。

もちろんアリは、この後も、アントニオ猪木との異種格闘技戦、レオン・スピンクス、ラリー・ホームズとの対戦、引退、病との闘いなど、伝説を上塗りしていくのだが、それは前半生のカシアス・クレイ時代同様、アリ伝説のまた別の章だという気がする。

で、ここからは映画とアリの話になる。

75年、王者に返り咲いたアリの初防衛戦で大健闘を見せた無名の挑戦者チャック・ウェプナー。その姿に感動した売れない俳優が、3日で書き上げたという脚本が映画化された。俳優の名前はシルベスター・スタローン。映画はもちろん『ロッキー』(76)だ。ちなみに『ロッキー』には、フレージャーが本人役で出演している。

そして、77年には『アリ・ザ・グレーテスト』というアリ本人主演の映画が公開された。監督トム・グライス、脚本リング・ラードナーJr、撮影ハリー・ストラドリング、トレーナーのアンジェロ・ダンディ役でアーネスト・ボーグナイン、そのほか、ロバート・デュバル、ジョン・マーレー、ベン・ジョンソン、ジェームズ・アール・ジョーンズ、ポール・ウィンフィールドらが脇を固めたが、 ドキュメンタリーとも劇映画ともつかず、映画自体の出来は今一つだった。

ただ、オープニングでトレーニングをするアリの姿を映しながら、ジョージ・ベンソンが「子どもたちは未来だと僕は信じている」と歌った「ザ・グレーテスト・ラブ・オブ・オール」という名曲を生んでいる。この曲は、後にホイットニー・ヒューストンも歌って大ヒットした。↓

https://www.youtube.com/watch?v=ZTmnetyXviM

また、フォアマンとの試合の観客の叫びを基に、アリの入場曲として作られた「アリ・ボンバイエ」は猪木に引き継がれた。↓

https://www.youtube.com/watch?v=GHbEBvEqf6c

アリ伝説の一端を知りたい人には、マイケル・マン監督、ウィル・スミスがアリを演じた伝記映画『ALI アリ』(01)よりも、アカデミー賞で長編ドキュメンタリー賞を得た『モハメド・アリ かけがえのない日々』(96)の方がお薦めだ。

『ほぼ週刊映画コラム』

今週は

“自分を変えること”の難しさと素晴らしさを描いた

『サウスポー』

詳細はこちら↓

http://tvfan.kyodo.co.jp/feature-interview/column/week-movie-c/1053412

先日受験した「大河ドラマ検定」は北区王子の中央工学校で行われた。王子で降りたのは今回が初めてのこと。試験まで少し時間があったので、駅のすぐ横から始まる音無親水公園を経て王子神社に参拝した。

道(飛鳥坂)の反対側には、徳川8代将軍・吉宗が桜の名所として奨励した飛鳥山があり、徒歩でも簡単に登れるであろうこの小山を、「アスカルゴ」なるモノレールがゆっくりと登っていくのが見える。そして、上方で急カーブになる飛鳥坂を都電荒川線が行く。

何とものんびりとしたいい風景だと思いながら、以前この場所につい書かれた一文を読んだことを思い出した。

それが『東京坂道散歩』(冨田均)で、読み直してみたら、飛鳥山周辺も近年すっかり様変わりし、「変わらぬは桜と都電ばかりだ」とあった。

冨田氏には『東京映画名所図鑑』という映画のロケ地めぐりを記録した名著があるが、『東京坂道散歩』の飛鳥坂の件でも、“王子映画”として、衣笠貞之助監督の『川のある下町の話』(55)と柳町光男監督の『十九歳の地図』(79)について触れ、「やはりここでも映画の中に「昔」をみるしかないのか…」と書いてあった。

前者はもちろん未見だが、後者はリアルタイムで見ているのにほとんど覚えていない。我が記憶力のなんと曖昧なことか。

とは言え、初めて訪れた地を、映画に関連付けて振り返ってみるのはなかなか面白い。