岩国市(いわくにし)は山口県の内陸部東端に位置する市です。2006年3月20日、旧・岩国市、玖珂郡由宇町、玖珂町、本郷村、周東町、錦町、美川町、美和町が新設合併し誕生しました。広島市と周南市の中間地点に位置し、市の中央を横断するかのように「岩国-五日市断層帯」が通っており、名勝・錦帯橋や国の天然記念物・白蛇(岩国のシロヘビ)生息地で知られています。光市、柳井市、周南市、田布施町、和木町に隣接。また、小瀬川を挟んで広島県:大竹市、廿日市市と接し、県を跨いで島根県:益田市、吉賀町、さらに海上を隔てて愛媛県:松山市に隣接。

岩国市の名の由来は、城山の岩から岩国になったという説があり、本来の岩国は錦帯橋周辺を指していると云われています。「市の木:クスノキ」「市の花:サクラ」を制定。

キャッチフレーズは「豊かな自然と都市が共生した活力と交流にあふれる県東部の中核都市」

マンホールは旧岩国時代の物がそのまま設置されており、便宜上デザインタイプのみこちらに掲載。市章を中心に「錦帯橋、錦川の鵜飼い、岩国城」がデザインされています。

知章が岩国市章に変わった旧周東町のデザインマンホール。十字に4分割し旧周東町の「町の花:ウメ」がデザインされています。

市章と錦帯橋がデザインされた側溝蓋。

岩国の観光大使『はあすちゃん』は、ハスの花をイメージして誕生した妖精。普通のレンコンよりも穴の数が一つ多い「岩国れんこん」をPRするため全国のイベントで活躍中!今日は山口県から来た『ちょるる』と一緒です。

2012年12月13日に開港した、岩国錦帯橋空港のPRキャラクター『ソラッピー』。空を飛ぶのが大好きで、ちびっ子の人気者。ただいま、地元はもちろん、首都圏で積極的に活動中です。

------------------------00----------------------

旧岩国市(いわくにし)は山口県の東、広島湾に面していた市です。由宇町、玖珂町、周東町、和木町、美川町、美和町。県を跨いで広島県大竹市に隣接。江戸時代には吉川氏の治める岩国領の城下町として発展してきましたが、長州藩から永らく支藩として認められなかったため、岩国領が岩国藩となったのは大政奉還後の慶応4年の事でした。

大正14年(1925)に、現岩国駅周辺の麻里布地区に帝國人造絹糸(帝人)の工場が建設されて以降、岩国港を基盤にして山陽パルプ工業(現・日本製紙)、東洋紡績などの軽工業の工場が進出し、「人絹町」と呼ばれる工業地区が発展しました。中国山地に端を発し、広島湾に注ぐ錦川の作った三角州上の岩国飛行場には、海上自衛隊岩国基地、在日米軍(海兵隊)の基地が存在します。

明治22年(1889)、町村制の施行により玖珂郡岩国町(第1次)・横山村・麻里布村・川下村・愛宕村・灘村・小瀬村・藤河村(第1次)・御庄村・北河内村・南河内村・師木野村・通津村が発足。

1905年、横山村と合併、改めて玖珂郡岩国町(第2次)が発足。

1916年。藤河村が分割し、大字関戸・多田・阿品・田原に改めて藤河村(第2次)、大字御庄・大谷・持国に御庄村が発足。

1928年、麻里布村が町制を施行、玖珂郡麻里布町となる。

1940年(昭和15年)4月1日 - 玖珂郡岩国町・麻里布町・川下村・愛宕村・灘村が合併して岩国市(第1次)が発足。

1955年(昭和30年)4月1日 - 玖珂郡小瀬村・藤河村・御庄村・北河内村・南河内村・師木野村・通津村を編入。

昭和30年(1940)9月18日制定の市章は「錦帯橋(五つ反)と桜花を象徴したるものにして白色を以って之を表すものとす。」公式HPより

中央に「岩」の文字がある雨水用マンホール。古いものですが、岩国市の物なのか他の自治体の物か不明。

空気弁

仕切弁

消火栓

側溝蓋

撮影日:2012年月日&2013年4月20日&2015年11月19日&2017年11月27日

旧本郷村・旧美和町に関しては未訪問の為、マンホール画像はありません。

------------------------00----------------------

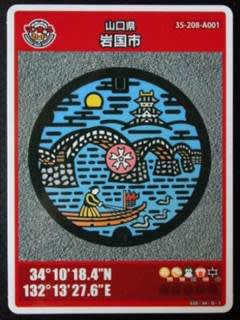

マンホールカード、頂きました

2019年8月7日、第10弾として全国61自治体で61種類(累計455自治体539種類)の マンホールカードの配布が 開始されました。「岩国市」のマンホールカードは、「岩国市観光交流所 本家 松がね」でいただけます。

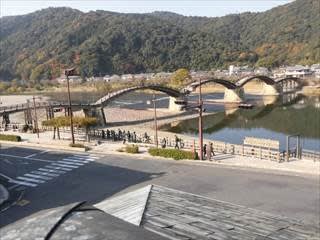

1989年に設置開始されたマンホールには「錦帯橋」と「鵜飼漁」「岩国城」がデザインされています。

「このマンホール蓋は、本市のシンボルである「錦帯橋」と「岩国城」を、伝統的な夏の風物詩である「鵜飼漁」と併せて描き、中心に市章を配置しました。 錦帯橋は1673年の建造以来変わらぬ佇まいで、多くの人々を魅了してきました。 幕末を描いたドラマなどでおなじみの篤姫が、嫁入りのために上京する途中に回り道をして岩国に立ち寄り、渡橋許可を待ちきれず強引に渡ってしまったという逸話があるほか、各地の大名たちも見学に訪れたという記録から、その美しさは当時から評判だったことが窺えます。 約1万7千本もの和釘を使用し、大工や職人達の熟練の技が光る錦帯橋をぜひご覧ください。」