令和4年7月26日(火)

コロナワクチン4回目の接種

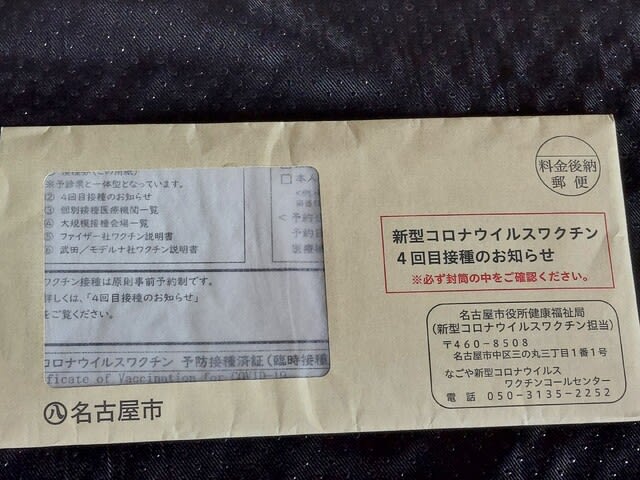

昨日(7月25日)、「新型コロナウイルスワクチン」の

4回目の接種を終えた。

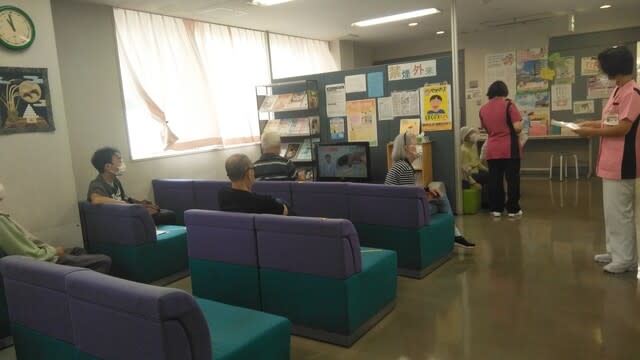

炎天の午後3時過ぎ、ワクチン接種会場の港診療所へカミ

さんと二人で出かけた。

接種券(名古屋市発行)と、本人確認の出来る身分証明書

(健康保険証等)を提出する。

事前に申請した問診票を基に担当医師より診断を受ける。

「以前(3回目迄)の接種の後、何か問題はありませんか、

副作用とか?」 私は3回目の後上腕に少し痛みが在った

程度だが、カミさんは発熱(38℃程)が2,3日続いた。

皆さん同様に上腕の痛みか発熱が在った様だが、酷い症状

ではなく今回の接種に望んだようである。

接種が始まった当初は、書類審査・問診等に手間取った様

だが、今回は接種の手際が良くスムーズに進んだ。

接種後の待機時間も含め30分程で無事終了した。

帰りに薬局で、「冷却シート」と「解熱剤」を買う。

今朝、案の定でカミさんが発熱(37,7℃し)、早速

冷却シートを腋の下に貼る。

私は少し左上腕部が痛む(前回同様2,3日は続くか、)

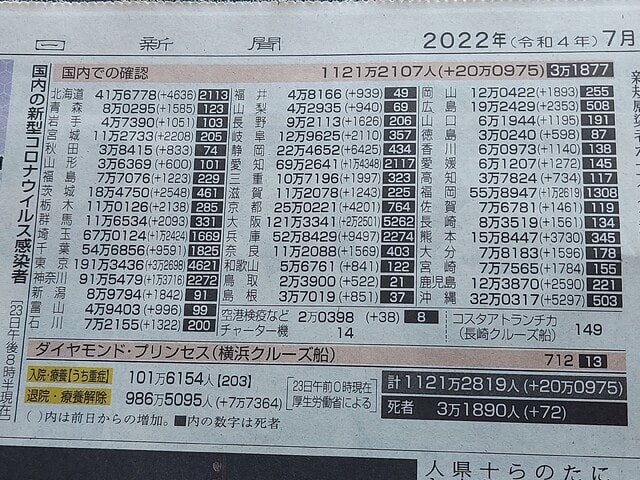

先日のニュースで、「新型コロナの第七波」が猛烈な勢い

で広がり、国内の感染者数が20万人を超えて全国各地で

感染拡大過去最多を更新し続けていると報じた。

若い人のワクチン接種が進まず、全国の「大規模摂取会場」

を事前予約なしで接種出来るようにと、訴えていた。

名古屋市でも「中区役所ホール」「日本ガイシフォーラム」

「イオンタウン有松」が設置される。他にも「名古屋空港」

や「藤田医科大学」等で設置される予定。

名古屋市東区に住む私の友人が「小学校へ通う娘のクラス

でクラスターが発生し、其のため一家4人が隔離された」

又、句仲間の娘さん(保育士)の幼稚園でも集団感染し、

保育士、園児等とその家族は濃厚接触者扱いとなった。

私の娘の通う高校でも部活内で感染者が出て現在休部中

とか、、、

最近の新聞等の報道は、これらの集団感染のニュースを

余り報じない様であるが、今、学校や幼稚園等から感染

し各家庭に広がる問題を彼方此方から聞く。

相変わらず、政府は「何も規制はしない」と仰るが、

若者達の接種を促し皆で出来る対応をしなければ、、、、

今日の1句

亦接収浮世の暑さ果てしなや ヤギ爺