6年前の夏に電子冷却機能付きの中華製CMOSカメラASI1600MC-coolを購入し、主に惑星撮影に使用してきましたが、

後にそのメーカーであるZWO社から続々と新型カメラが出てきて、そろそろ新製品が欲しいなぁーって考えてました。

特に同社提供のキャプチャーソフトの高機能化に伴い、先月には流星の動画撮影にも活用できそうな感触が得られ、

最新カメラなら高感度・低ノイズで惑星撮影も含めてパフォーマンスの大幅な向上が図れるだろうと考えていた中、

11月後半から同社の「ブラックフライデープロモーションセール」で普段より若干割引されて販売されることを知り、

カメラの機種選定を開始。所有しているカメラと同じ4/3"(フォーサーズ)サイズのセンサーで電子冷却機能付きだと

セール特価でも諭吉さん15人がかりとなり、その非冷却タイプでも10人半がかりと高価で、さすがに手が出ないため、

諭吉さん6人で太刀打ちできる非冷却のASI585MC(1/1.2"サイズセンサー搭載)を購入することになりました。

まずは惑星撮影でのパフォーマンスをチェックしたいところですが、この季節は本州上空にジェット気流が居座って

気流の状態が悪く、まともな撮影ができそうにないので後回しにし、流星撮影での性能チェックを先に実施。

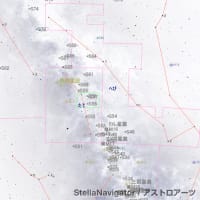

今月初旬に静岡県某所で動画撮影を行い、その単独フレームを抽出した画像がコレです。

レンズはキヤノンEFマウント用のトキナー10-70mm F3.5-4.5魚眼ズームにEF-マイクロフォーサーズマウント変換兼

0.71倍レデューサーを使用。広角端の10mmにして絞り開放(換算F2.5相当)で撮ってます。単独フレームだとさすがに

ザラついたイメージに見えるものの星とノイズは容易に区別でき、下方には富士山が写ってるのも分かります。

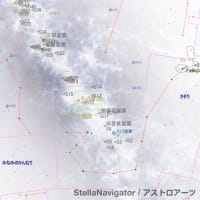

で、同じ光学系を使って既存のASI1600MC-coolで動画撮影し、同様に単独フレームを抽出した画像がこちら。

ASI585MCよりも明らかにノイズが多くて星像との区別が難しい感じで、富士山も確認し辛いイメージです。

センサーサイズが大きい分、写野は広くてイイんですけどね、センサーの対暗所性能が劣る印象です。

ちなみに、搭載CMOSセンサーはASI1600MC-coolがパナソニック製、ASI585MCがソニー製になります。

ソニー製センサーは感度性能向上に寄与する裏面照射型で、最新のSTARVIS2っていう技術でダイナミックレンジの

向上も図られているということで、その差が如実に表れたということかもしれません。

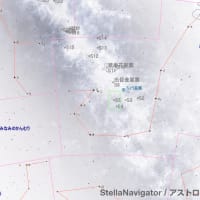

なお、当夜はASI585MCを用いて実際に流星がいくつか捉えられ、一番見映えが良かったのがコレです。

ZWO社純正のキャプチャーソフト(ASI Studio)の "ASIMeteorCap" を用いて流星の自動検出・自動動画保存を行い、

取得された1本の動画の全26フレームをAstroArts社のステライメージ8で比較明合成して得られたイメージになります。

なお、元動画のフレームレートは26fpsでしたので、動画の長さはちょうど1秒でした。

比較明合成でも結構ノイズが目立たなくなるものですねぇ。

(つづく)