Trombone Scene/Various Artists

(Vik LX-1087)

トロンボーンをモダンジャズ界で重要な地位に押し上げたのは,JJジョンソンとカイ・ウィンディングのバトルグループであったことは衆知の事実であり異論を唱える方はそんなに多くはいないと思いますが,トロンボンはニューオーリンズ時代のデキシーやスウィングエラでも重要な楽器であり古くからそのウォームなサウンドと厚みのあるアンサンブルには捨て難い魅力があるのではと思います。本日はビッグネームではないですがクール系のトロンボンプレイヤー8人が一同に会し,ソロにアンサンブルにとリスナーを魅了する(?)VIKのオムニバス盤をアップいたします。

8人とは,Jimmy Cleveland, Urbie Green, Eddie Bert, Frank Rehak, Sonny Russo, Willie Dennis, Jimmy Knepper, Tommy Mitchellの面々です。自分もクリーブランド,グリーン、バート,リハック、ネッパーぐらいは聴いたことがありますが他の3人に関しては浅学故,全く知識がありません。構成的には各自のソロをフィーチャーした曲とアンサンブル重視の2つのタイプの曲が散りばめられています。A-1のクリーブランドの"Slim Jim"で幕を開けますが,そのスウィンギーな吹奏には思わず唸ってしまいます。続くグリーンの"It Could Happen To You"と並びボントロの暖かいサウンドが楽しめますよね。アンサンブルではB-3の"Out of Nowhere"が聴きものです。Bert(Solotune Mute), Green(Plunger Mute), Knepper(Cup Mute)と3人が異なったミュートを付けてクリーブランドのオープンと対決します。Elliot Lawrence(p)の気の利いたアレンジのペンが冴えていますね。こういったクール系のボントロもたまにはいいモノですね。

所有盤はRCA傍系のVikのモノラルオリジナル盤です。艶のあるアンサンブルの厚いサウンドは真空管/オリジナルモノならではかも知れませんね。

西から三木をめざす自分らは,ひょっとしたら雨には遭わないで行けるかもしれないですが,問題は吹き返しの風です。

いくら香川まで走って行けても,瀬戸大橋,明石大橋とも普通になるかも知れませんね。普通にならなくても軽いVWで本四連絡橋を通るのは至難の技です。通れなきゃ行けんしなぁ・・・

台風時の高速走行と言うと,台風に向かって帰高した2004年の富山のイベントを思い出します。九州南端の枕崎にいた台風に向かって帰って来ましたが,琵琶湖辺りから強風に見舞われ恐かった思い出があります。奇跡的に明石大橋が通過出来、四国に帰って来ましたが大鳴門橋など生きた心地がしませんでした。高知道は50KM/H制限で,須崎東を降りた途端に閉鎖になりました。

関東、東海など東から来られる皆さん、本当に気を付けて来てくださいね。そう言う自分もかなり腰が引けてます。最後のバグイン三木なのに・・・。

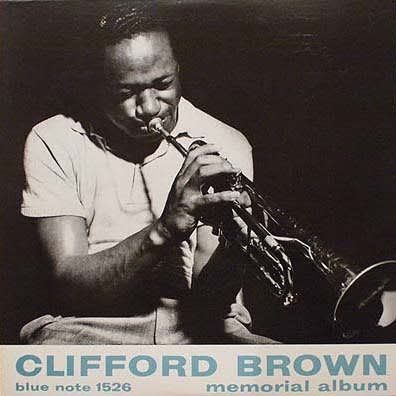

Clifford Brown Memorial Album/Cliffor Brown

(Blue Note 1526, jp reissue)

失われたジャズの名リーダーといえば彼しかいない。ブラウニーことクリフォード・ブラウンである。短い期間ではありましたが,短期間にエマーシーに残してくれた数枚のアルバムは彼の卓越した歌心,テクニック,明快なフレージングなどどのアルバムを聴いても偉大なブラウニーにであえますし,悔やまれる事故死が残念でならないですよね。BNのバードランドの夜で「トランペット・センセーション」と紹介された実力は12インチ唯一のこのアルバムにも如実に現れていますよね。

2つのセッションからなるこのアルバムはもともと2枚の10インチ盤でリリースされたアルバムですが,A面がClifford Brown(tp), Gigi Gryce(as, fl), Charlie Rouse(ts), John Lewis(p), Percy Heath(b), Art Blakey(ds)のセクステット,B面はClifford Brown(tp), Lou Donaldson(as), Elmo Hope(p), Percy Heath(b), Art Blakey(ds)とこの時代,これ以上臨むべくもない布陣です。スピード感溢れるソロを展開するA-1"Hymn Of The Orient", A-4"Cherkee", B-1の“Brownie Speaks"の3曲は彼のスタカートを駆使したプレイが聴けますし,評価が落ちるというA-2の“Easy Living"と“You Go To My Head"の2曲のバラードも捨て難い魅力をかんじてしまいます。

所有盤はキングの1800円廉価盤です。BN12インチ唯一のアルバムですし,やっぱりBNを代表する好アルバムにちがいないですよね!

遂に我が家のワーゲン博士DR.Kがワーゲンオーナーに・・・。

昨年の三木のイベントのクイズで一回戦敗退の67camper, KAZUさんを尻目にどんどん勝ち上がった博士が10/24の誕生日に買ってもらったという67bug(zenith blue)1/10のラジコンです。こんな高価なものを買ってやれない情けない親とうらはらに,おじいさん,おじさん、おばさんの共同出資でゲットしたようです。なかなか忠実に作られていて67純正バンパーなんかも再現されています。後ろの景色を度外視すりゃあ,結構本物っぽいですよね。

しまったしまった、島倉千代子。こまったこまったコマドリ姉妹です。

先日,薄暮の状態で自宅に入ろうと右折態勢でセンターラインよりに停まっていた(上り坂でブレーキも踏んでいた)ら、後方の車のヘッドライトがやたら右に寄ってあたかも右側から追い越しをかけようとしているような雰囲気に見えました。「ウィンカーが視認され難いのかなぁ・・・???」と女房に話すと,「後ろから走っていても見づらいよ!全部赤で小さいし・・・!」って。「ムムム,やはりそうか?!」。「キャンパーもUS仕様の赤ですし,KAZUさんなんかは腕木とちっちゃなハートテイルなのになぁ・・・」

自分は購入して10年、US仕様の全部赤のHellaのテイルライトで走っていました。ぶつけられると後の祭りですから、背に腹はかえられずやむなくEURO仕様のオレンジタイプ(ヤナセ仕様って言うんでしょうか)に変更しました。このオレンジのレンズはフラットパワーのY社長がフリーで提供してくれたリプロダクションです。ありがとうございます。

ちょっと見慣れず変な感じですが,そのうち慣れてくるでしょうね。

Kenny Dorham Quintet/Kenny Dorham

(Debut DLP-9 reissue 12inch)

ジャズトランペット界ではディジーやブラウニーの流れを汲むブリリアントなサウンドのプレイを得意とするトランぺッターが奔流でしょうが,暗いサウンドのマイルスと柔らかいサウンドのドーハムのプレイはある意味異色ですよね。この2人がいずれも「バード」ことチャーリー・パーカーの相方をつとめていた点は興味深いですよね。既にプレイヤーとしてその名声は知られていた訳で,満を持してのリーダー盤録音であったのかもしれません。そして吹き込みレーベルがデビューというのが因縁めいてますね。

メンバーはKenny Dorham(tp), Jimmy Heath(ts, bs), Walter Bishop Jr.(p) Percy Heath(b), Kenny Clarke(ds)という吹き込みの53年時には新進気鋭、のちにジャズの名プレイヤーとなった人ばかりですよね。ドーハムのコントロールの利いたミディアムテンポでのプレイが光るB-1の”Osmosis"はこのアルバムのベストトラックに挙げたいですね。A-1の"An Oscar For Oscar"とともにドラマー、デイブ・ベイリーの有名な(自分も好きですが)”バッシュ”に収録されているのです。ひょっとしてベイリーのお気に入りだったのかも???"As Time Goes By"をクォテイトしてブルージーなサウンドで迫る”Darn That Dream"も聴きものですね。

ご存知のようにオリジは10インチ盤ですよね。ビクターが出した12インチかしたゲテモノですがデビュー盤にして既に独自のスタイルが確立していたドーハムw聞く事が出来る貴重な記録ですね。

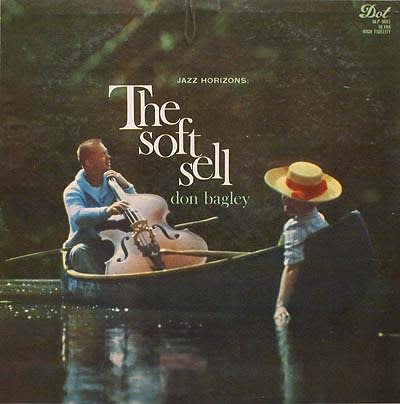

The Soft Sell/Don Bagley

(Dot DLP9007)

JAZZファンの中にはベースファン,ドラムファンというのが結構居るものですが,自分は如の2つのinstrumentに関しては触れた事もないし,数人のジャズジャイアントの演奏を除けば,とやかく言えるほどの見識を持ち合わせていないのが事実です。本日は,ドン・バグリーのドット盤をアップしますね。彼は別に強烈なインパクトを持っているプレイヤーではないですが,そのデビュー盤の"Basically Bagley"(Dot DLP3070)をかの有名な吉祥寺のジャズオヤジが書物で絶賛した事から結構ファンも注目したベーシストではないでしょうか?

A面はフロントラインにPaul Horn(woodwinds), Tommy Loy(frh)を加えた五重奏団の演奏,B面は"Basically Bagley"と同じくJimmy Rowles(p), Bagley(b), Shelly Manne(ds)からなるトリオの演奏が納められています。フロントの2人についてはこの際,無視していいと思います。ひたすらこの趣味の良いリズムセクションの演奏に傾聴すればいいと思います。明快なタッチのロールズ,抜群のブラシを聞かせるマンのドラムにからむバグリーのレギュラートリオの演奏はrelaxしていてそれでいてタイトでまとまり抜群です。B-1の"Paul's Blues", B-2の"The Boy Next Door"なんかは彼らの特徴が出た必聴のプレイですね。

所有盤はドットのモノラルオリジナル盤です。池に漕ぎだしたボートのバグリート女性を描いたカバーも印象的ですね。緑基調のおとなしいカバーですが美しいジャケ写だと思います。