こんばんは。

今夜も遅くなりました。

今日はこどもの日。

柏餅を買ってきて、孫たちや子どもたちの健康を願ってお供えしました。

午前中は、庭のあれこれ。

娘が送ってきたアサガオとヒマワリの種を撒きました。

はてさて、ちゃんと芽を出してくれるかな。

庭には春菊の花。ふるさとの指宿の畑にたくさん咲いていました。

レモンの花です。今日、気づきました。ピンクがかっています。

みかんの花も咲きそう。

娘の送ってくれた北海道のアスパラがとっても柔らかくて甘かった。貴重な自然の恵み。

それで、水戸の弘道館のことを書きますと言っていましたが、少しだけアップします。

以前、偕楽園や千波湖には行っていたのですが、弘道館は私は初めて。

徳川斉昭のすばらしさを再確認。

また、水戸黄門でおなじみの水戸光圀の大日本史、そして、徳川慶喜の字のうまさ。心に響きます。

弘道館とは天保12年(1841)に水戸藩主第9代藩主徳川斉昭により創設された藩校。水戸城三の丸にに建設された弘道館の敷地は10.5haにも及び、藩校としては日本最大の規模。敷地内には正庁及び至善堂・文館・武館・医学館・鹿島神社・孔子廟・八卦堂・馬場・調練場などがあった。配置には建学精神にそって独特の工夫がこらされており、現在はその一部3.4haの区域が「旧弘道館」として特別史跡に指定との由。

まず、正門。

斉昭夫人のゆかりの左近の桜。ついこの前でしょうが、きれいだったでしょうね。

新緑もきれいです。

正庁・至善堂です。横に大きな百日紅。

赤い百日紅が咲くとのことでした。

中に入って

「弘道館」と書いてあるらしい。

正庁諸役会所。「尊攘」

扁額「游於藝」芸は楽しんでやろうって感じかな。いろいろなことは、楽しむのがいいってこと。

この畳廊下。敵が来たら、この畳を立てるんですって。ちょうど障子のところに収まるらしい。びっくり。

釘隠し。なんでも今の若い女性に人気とか。

穴がハートの形。

これならわかる? う~ん・・・!?

至善堂。

慶応4年(明治元年)4月11日、江戸城無血開城により、慶喜は上野寛永寺から水戸に向かい4月15日から7月19日までここで恭順謹慎を貫く。左の和歌の読み方がおもしろかった。

正庁正席の間。

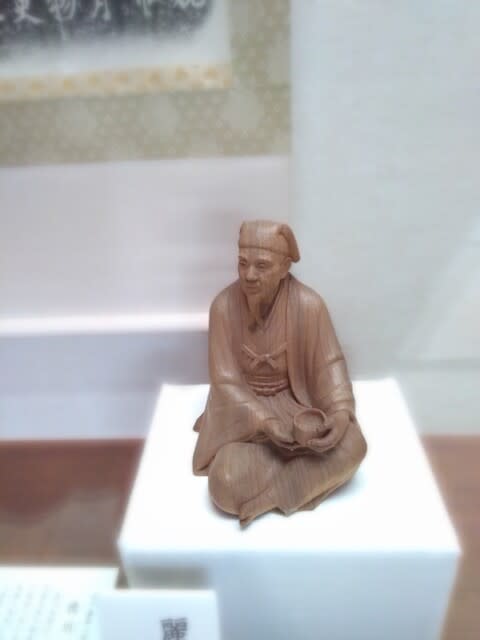

水戸光圀(義公)

彼の編纂した大日本史。さくらの木を使用したらしい。

徳川斉昭(烈公)

斉昭の七男、慶喜の書。いいなあ。

さきほどの百日紅。こんなに大きい百日紅は初めて見た。

見上げる。

黒松もいい。

説明の中の言葉で心に残ったのは弘道館と偕楽園の「一張一弛」(いっちょういっし)

先ほどの「游於藝」もそうですが。

「一張一弛」いい言葉です。

この言葉は「礼記」にある孔子の言葉で厳しいだけでなく時には緩めて楽しませることも大切であるという教え。

パンフレットを参考に

斉昭は優れた人材の育成を目指して、天保12年(1841)藩校弘道館を翌年に偕楽園を開きました。文武修業の場(一張)である弘道館と、修業の余暇に心身を休める場(一弛)である「偕楽園」は相互に補完しあう一対の教育施設として構想されたものです。

とあります。

斉昭ってすごい人です。

トイレの花に魅せられて

入り口のツツジにも惹かれて

これは大手門。

そしてお土産は定番のこれです。そう「水戸の梅」です。

おいしかった!

梅について

斉昭が梅を愛した理由が種梅記碑(弘道館公園内)に刻まれていますが、春の魁として咲く梅の花は詩歌のよい題材になり、また梅干しにして軍事や飢饉の際の非常食となることから、実用を重んじた斉昭は領内に広く植樹することを奨めました。

とのことです。

これで「弘道館」についての記載終わりです。

いずれにしても行かれることをお勧めします。

なお、説明文は、パンフレットからの引用、また、抜粋したものです。

ふぁあ~、勉強になりました。

ボランティアの方はとてもおもしろく楽しく説明してくださいました。

そのなかで徳川斉昭と島津斉彬は、ひじょうに仲がよかった、懇意にしていたということを単純に喜んだ私です。

ちなみに斉昭は1800年生まれ、斉彬は1809年生まれです。

西郷隆盛が師としてあおいだ藤田東湖の書もありました。

あっ、ボランティアの方が言っていました。斉昭はりっぱな方だったけど、気性も激しかったと・・・。

「烈公」の名に違わず!?

やっぱり、旅はいい。

行くことでいろいろなことを知り、学べる。

楽しい。

昔の方はえらかったなあと思った弘道館でした。

ずいぶん、長い時間をかけてまとめた備忘録。

長文をお読みくださってありがとうございます。

明日が素敵な一日でありますように。

おやすみなさい