木地の表面を均しています。

粉だらけですが、表面の研磨には

この粉が重要です。

作業はマスクをしてやっています。

さてさて、前々回の記事、覚えていらっしゃいますか?

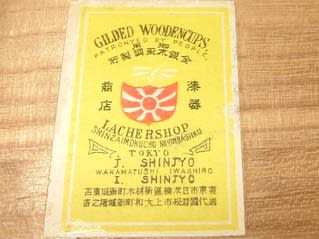

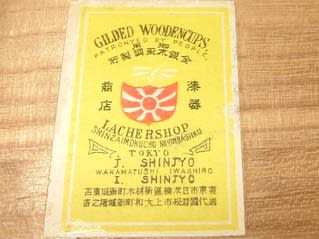

箱の裏側に貼ってあったラベル、

あの「岩代國(国)」の事です。

ちょっと調べてみました。

岩代とは日本の昔の国名で、

現在の福島県西部にあったそうです。

その設立は1989年、今から123年前ですね。

問題はこの岩代国が西暦で何年まで存在したかですね。

それによって、何時ごろの物かが分かります。

写真再掲致します。

歴史にお詳しい方からの情報お待ちしております。。

*******************

いつもご覧頂きありがとうございます。

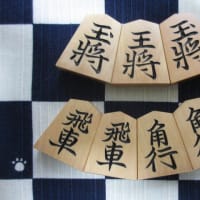

駒作りのアイディア募集中です。

ご意見・ご感想お寄せ頂ければ幸いです。

*******************

☆こちらから他の将棋ブログもご覧になれます☆

↓

にほんブログ村

にほんブログ村

粉だらけですが、表面の研磨には

この粉が重要です。

作業はマスクをしてやっています。

さてさて、前々回の記事、覚えていらっしゃいますか?

箱の裏側に貼ってあったラベル、

あの「岩代國(国)」の事です。

ちょっと調べてみました。

岩代とは日本の昔の国名で、

現在の福島県西部にあったそうです。

その設立は1989年、今から123年前ですね。

問題はこの岩代国が西暦で何年まで存在したかですね。

それによって、何時ごろの物かが分かります。

写真再掲致します。

歴史にお詳しい方からの情報お待ちしております。。

*******************

いつもご覧頂きありがとうございます。

駒作りのアイディア募集中です。

ご意見・ご感想お寄せ頂ければ幸いです。

*******************

☆こちらから他の将棋ブログもご覧になれます☆

↓

箱の年代について少し調べてみました。

東京市日本橋区新材木町が存在したの1889年(明治22年)5月1日から1943年(昭和18年)7月1日まで、岩代国若松市が存在したのは1899年(明治32年)4月1日から1955年(昭和30年)1月1日まで、ですのでこの箱が作られたのは1899年から1943年までの間と推定できます。それからこの箱はGILDED WOODENCUPSと漆器の文字から蒔絵のお椀を収めるための箱だったのではないでしょうか。

お調べ頂いた情報によれば、仰るとおり、この箱が作られたのは、昭和18年以前ということになりそうですね。

まあ、箱に価値があるとは思いませんが、遥か昔に思いを巡らせるキッカケにはなりそうです。想像の世界に浸ってみたいと思います。

若松市発足が1899年、東京市日本橋区の発足が共に1889年ですので、明治32年以後の作品というのがひとつ確定します。

また、英語表記があることから、1940年、昭和15年に本格化した陸軍の敵性語狩り以前のものだとも推察されます。

(アルファベットは海軍が寛容なだけでした。)

1899年~1940年までの41年間と少し絞り込めますが、「岩代国」の表記から、県名よりも旧国名の方が通りが良かった明治後期~大正初期のものではないでしょうか。

また、この時期は、廃藩置県→北海道への人口流出で大打撃を受けた会津漆器が復興した時とも重なります。

ちなみに、うちの家系は岩代国がルーツで、明治23年に祖母が北海道開拓に渡ってきたんです。(本家は今でも南会津郡にあります)

いやー、恐れ入りました。

歴史、お詳しいですね。

教養のカケラも無い小生は、全く想像もできませんでした。

おかげさまで1899年~1940年の間に搾り込めました。謎解きみたいで楽しいですね。