写真1 寒冷季節風のニッコウオロシ・日光おろしを避けるために吊るされた稲わら、Sさん宅

写真の右側(東側・この写真では見えない。)に母屋などが建つ。左側の瓦屋根は作業小屋のもの

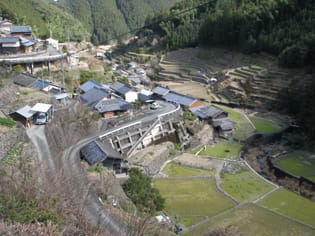

写真2 右手前から右前方にダイ(台)と呼ばれる河岸段丘が続く

台の下、平坦水田部、写真左上の白く光るビニールハウスの近くにカゼヨケを設えるSさん宅がある

関東平野の北部、2008年師走

稲わらでカゼヨケ(風避け・写真1)を設えるSさん(80歳)は次のようにご教示

1.強く冷たい西風のニッコウオロシ・日光おろしを避けるため、11月初旬から翌年4月いっぱい、写真1のように稲藁を吊るす

2.2月、3月は吹きすさぶので、写真1の東側からカゼヨケにツッカイボウを立てることもある

3.この時季、西側・日光男体山の方向にあるダイ(台・河岸段丘・写真2)の乾いた土が吹き寄せて来る

約300m南の隣り集落が見えなくなる日が数日ある(弊ブログ2013年03月12日)。これがないと春は来ない

引用・参考文献等:弊ブログ2012年01月14日

執筆・撮影者:有馬洋太郎 撮影年月日:写真1;2008年12月23日、写真2;2009年02月08日 撮影地:栃木県下野市

写真1

写真1  写真2

写真2 写真3

写真3  写真4

写真4